Vidas de santos

Hay una famosa frase del Maestro Eckhart que dice que «las personas no deben pensar tanto lo que han de hacer como lo que deben ser». Pero en nuestros días de postmodernidad esto no es siquiera contemplado. No solo la consideración a lo que debe ser el hombre es inexistente, si no que tampoco se presta atención a lo que debe hacerse. El hombre de hoy en día se centra únicamente en el parecer. Este y no otro es el objetivo al que se dedican afanes y esfuerzos: su apariencia externa y superficial, con olvido clamoroso de lo que debe hacer para poder alcanzar aquello a lo que está llamado. De esto último, y de los libros dónde podrán encontrarlo nuestros hijos, irá esta entrada.

Porque, mientras el mundo les dice a nuestros hijos que, sin reparar en aspectos morales, miren a los ricos y famosos para su inspiración, Cristo los llama a seguir a los mansos y humildes de corazón, es decir, a los que son santos.

Desde siempre, los cristianos han transmitido a las futuras generaciones las vidas de sus santos, unas vidas que significaban más que devoción, suponiendo también la representación del ideal de cómo debería ser un hombre, y con el triple fin de enseñar, entretener y conmover. Por ejemplo, allá por el siglo XVII, se decía que estas vidas de santos habrían de tratar de sus virtudes «con el estilo de elocuencia, que divierta el entendimiento, y con una sincera narración, que pueda mover, cuando no a su imitación (porque esto depende del divino auxilio), a lo menos a dar gracias al Señor». Es, pues, a ellas a donde deberíamos volver. Como el cardenal Newman decía, estos hombres son puestos para nosotros –y para nuestros hijos– «como el profeta en su atalaya, y encienden sus faros en las cumbres».

Pero, aun cuando es verdad que todos los santos han hecho milagros y que algunos de ellos gozaron de dones extraordinarios, los relatos de sus vidas que presentemos ante nuestros hijos no deberían centrarse únicamente en este aspecto maravilloso. Porque, a pesar de que a los ojos de los niños y los jóvenes se tratará de lo más atractivo, no es, sin embargo, a lo que deberán prestar mayor atención. Como bien saben, lo que habremos de enseñarles a mirar con preferencia es a cómo, por la gracia de Dios, en esas personas se hace vida la Fe, la Esperanza y, sobre todo, la Caridad.

Sin embargo, dado que hoy la imaginación de nuestros hijos se está formando entre personajes adornados con facultades también extraordinarias, como es el caso de los denominados superhéroes, tratar de evitar que se fijen en ese aspecto tan llamativo será frecuentemente un esfuerzo vano. Siendo esto así, al menos habremos de hacer ciertos distingos entre santos y superhéroes, ya que la aparente similitud de esas facultades extraordinarias, podría llevar a los niños a una cierta confusión. Por ello, al tiempo que se ponen en sus manos estas lecturas, sería bueno hacerles ver aquello que diferencia a unos de otros.

Y así, dejando a un lado que los santos son personas de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, y los superhéroes, meras figuras de ficción, lo cual es obvio, convendría llamar la atención de nuestros hijos sobre, al menos, otras dos circunstancias. La primera se refiere al valor infinitamente superior de los santos sobre los superhéroes, como modelos vitales que son de la imitación a Cristo. Se trata de personas como las demás, sí, pero que, por la gracia de Dios, combatieron la debilidad humana luchando contra el pecado, buscaron amarle sobre todas las cosas, y ahora viven triunfantes en el cielo. Y la segunda, que los dones extraordinarios de que gozan los santos no son más que regalos, y, debido a ello, que su causa, razón y mérito radica única y exclusivamente en Dios.

Además, dado que todos los cristianos estamos llamados a la santidad, los chicos deben ver que esta suele descansar –y de hecho descansa en la mayoría de los casos– en la operatividad de esa gracia divina sobre naturalezas adornadas de virtudes cotidianas y humildes. Virtudes que, al revés de lo que ocurre con los superhéroes, generalmente no se encuentran en los santos acompañadas de facultades espectaculares, lo que no afecta a su valor ni aminora la dificultad de su conquista, porque toda santidad va acompañada de un combate heroico, como atestiguan sus vidas. Pero todo ello sin perder de vista el aspecto sobrenatural, del que la acción de la Gracia es su esencia. Y es que es Dios mismo el que nos muestra, de manera viva, su presencia y su rostro en la vida de aquellos hombres (los santos) que se transforman más perfectamente en Su imagen.

En cuanto a la forma de estas historias, es importante que tengan amenidad, que en el caso de los más pequeños no sean muy extensas, y que siempre hablen al entendimiento y al corazón, sin caer en lo pusilánime ni en lo almibarado, para mover las voluntades de los chicos a un mejor obrar en las virtudes cristianas. No se trata solo de que nuestros hijos conozcan la ejemplaridad de unas vidas santas, sino también de que esos ejemplos les inspiren y les alienten. Y cuando sea posible, que tales historias vengan acompañadas de ilustraciones de calidad.

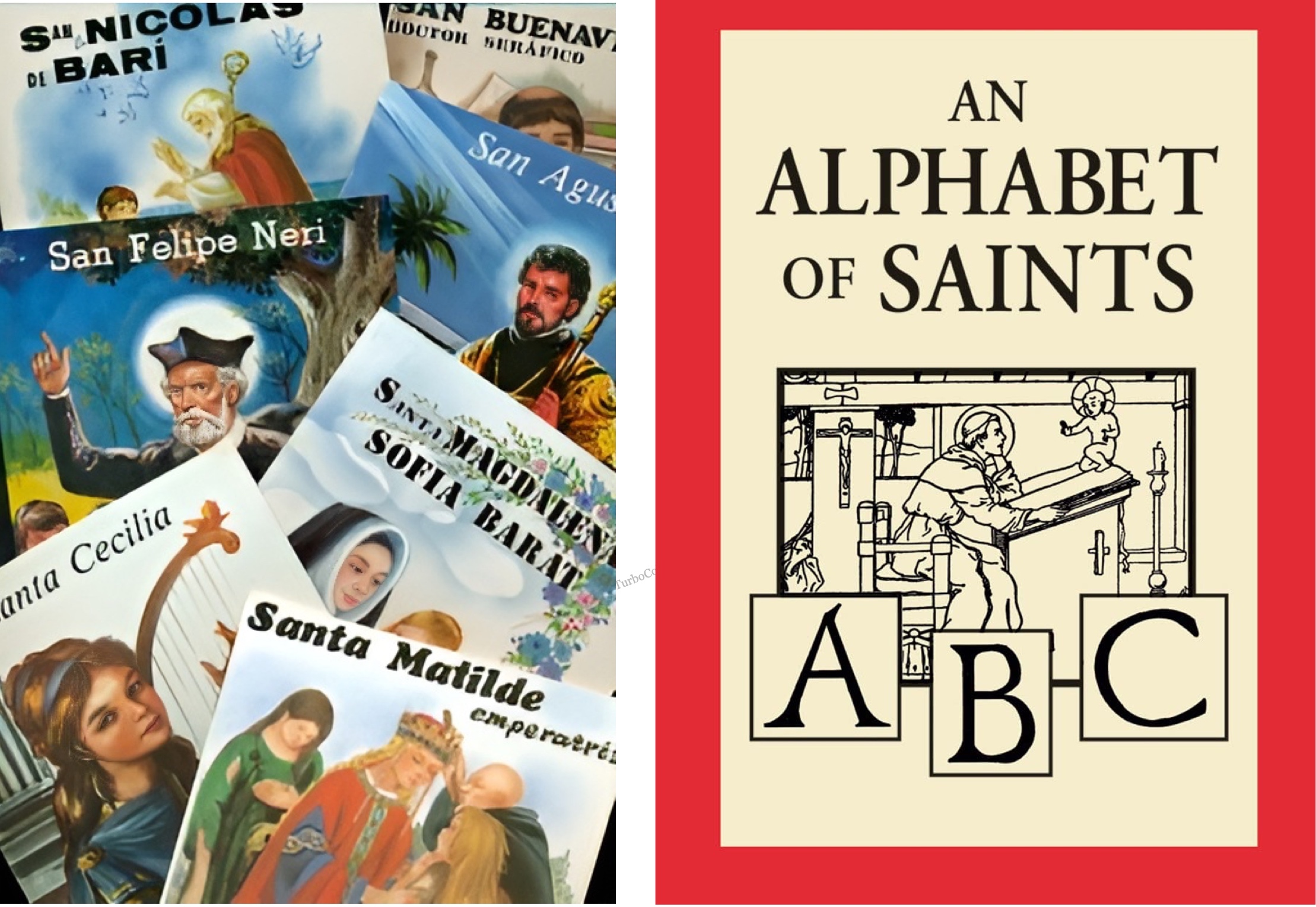

Para la iniciación en este tipo de lecturas (niños de hasta 10 años) les recomiendo los libritos editados por el Apostolado Mariano, dada su fácil lectura y sencillez, y su adaptación a edades tempranas, además de que dan mucho más de lo que, por su económico precio, pudiera uno esperar. Así mismo, el escritor y editor Juan Pablo Navarro, ha hecho un gran trabajo en la colección de vidas de santos de su editorial, Maratania, donde podemos encontrar al padre Pío o a Ignacio de Loyola. Por otro lado, está el magnífico libro de monseñor Robert H. Benson, titulado Un alfabeto de los santos (1905), en el que, junto a unos pulcros grabados, se relata en verso la biografía de veintiséis santos (uno por cada letra, excepto, obviamente la ñ). Es una pena que no se encuentre traducido al español, porque sería una excelente recomendación (a ver si alguien se anima).

Para los adolescentes y los jóvenes tenemos empresas mayores.

Santa Catalina, hija de un tintorero de Siena, fue la mujer más influyente de su época, algo que sería imposible hoy, en nuestros tiempos de irritante feminismo, igualdad y diversidad, amén de cuotas y, consecuentemente, de incompetencia e inanidad. Una mujer humilde y sabia, doctora de la Iglesia, que supo dar buenos consejos a los poderosos de aquel tiempo, llegando a desempeñar un papel crucial en la política de la época, reprendiendo, aconsejando y guiando incluso al Papa.

Hay dos buenos libros que relatan la vida de la santa, diferentes, y, por tanto, compatibles. El primero, Santa Catalina de Siena (1951), de la escritora noruega Sigrid Undset, premio nobel de literatura y, sin embargo, católica conversa, quien siempre destacó la relevancia que las vidas de los santos tuvieron en su ingreso en la Iglesia católica (el cual, casualmente, se produjo el día de Todos los Santos de 1924). Undset resaltó la importancia de la comunión de los santos en la vida de los católicos: «Ninguna solidaridad humana es tan absoluta como la que hay entre las células vivas del cuerpo místico de Cristo», una cuestión esta quizá olvidada en una sociedad como la nuestra, obsesionada superficialmente con una solidaridad vacía e intrascendente.

El profesor Anthony Esolen nos cuenta sobre este libro lo siguiente:

«La biografía de Undset, “Santa Catalina de Siena”, es un libro fascinante, y no solo por su meticuloso relato de la vida de Santa Catalina, basado en las notables memorias del beato Raimundo de Capua, el confesor y amigo cercano de Catalina durante mucho tiempo, y en los cientos de cartas que Catalina dictó a papas, cardenales, obispos y sacerdotes. Lo que realmente la diferencia de cualquier hagiografía que yo conozca es la continua comparación de Undset, generalmente implícita pero a veces audaz y clara, de la Edad Media con nuestros propios tiempos».

La segunda obra se titula, Al asalto del Cielo (1961), del prolífico Louis de Wohl (editada por Palabra), un autor de referencia a tener siempre en cuenta en estos temas, con numerosos títulos en su haber. De este libro Alice von Hildebrand escribió lo siguiente:

«Combina ingeniosamente una sólida erudición histórica con animados diálogos, y arroja luz sobre la grandeza y sublimidad de la misión de la mujer en la Iglesia. El hecho de que una mujer inculta consiguiera influir sobre Papas y acontecimientos políticos identificando su voluntad con la voluntad de Dios, manifiesta elocuentemente que la verdadera fuerza, es decir, la fuerza sobrenatural, proviene de la aceptación gozosa de la propia “nada". La humildad, la caridad, la oración y el sacrificio, no la erudición, enseñaron a Catalina la verdadera teología, y la convirtieron en Doctora de la Iglesia. Este libro puede enseñar mucho a los estudiosos modernos y a las mujeres».

Otro religioso que tuvo influencia en todos los poderosos de su época fue san Bernardo. Su historia, junto con la de su extraordinaria familia, es contada de forma amena en un libro, La familia que alcanzó a Cristo (1942), del trapense M. Raymond, del que ya he hablado aquí.

Chesterton escribió dos hagiografías muy personales, muy suyas, y por lo tanto, claramente atípicas. En ellas el escritor británico nos habla sobre dos santos, los dos italianos, los dos medievales, pero, en apariencia, muy alejados el uno del otro: san Francisco de Asís y santo Tomás de Aquino. Unos santos que, al menos en la superficie, son también muy distantes de Chesterton mismo. Pero solo en la superficie. En el primero de esos libros, si ponemos un poco de atención, veremos cómo en el de Asís y en el británico está presente una humildad compartida, la cual permitía a ambos contemplar las cosas más simples de la Creación con los ojos perplejos y agradecidos del asombro. Y, en el segundo, Chesterton y el de Aquino comparten una forma de enfrentarse al mundo de la mano de la razón, del intelecto; una forma que, en parte, y sorprendentemente, también unía a Tomás y a Francisco. Porque, en su Summa, el Aquinate habla de cuatro fases sucesivas en el proceso de percepción de la realidad: humildad, asombro, contemplación, y dilatación de la mente y el corazón. La humildad abriría los ojos para maravillarse, lo que conduciría a la contemplación, cuyo fruto sería la dilatación de la mente y el corazón para percibir la presencia de Dios en Su Creación y Sus Criaturas. Quizá sea este el hilo conductor que llevó a Chesterton a escribir sobre ambos santos. Se trata de dos obras que no pueden dejarse olvidadas, a fin de que con ellas nuestros jóvenes aprendan que la humildad, y el asombro al que esta lleva, conducen al corazón y a la mente a la verdadera realidad.

Por último, querría hablarles del libro titulado Fisionomías de Santos (1875), del escritor católico francés, Ernest Hello.

Quizá muchos de ustedes no conozcan a Hello, pero algunos han considerado que él, y no Stendhal, fue el verdadero psicólogo del siglo XIX, y que manejaba el epigrama y la antítesis con tanta habilidad como Víctor Hugo. Hello, compartía con su compatriota León Bloy (quien, por cierto, le debe a Hello, muy probablemente, su conversión), la convicción de que el Señor les había enviado a predicar la verdad, y que Su maldición caería sobre ellos si no lo hacían así. Todo lo cual daba a cada línea escrita por él, profundidad y pasión.

Nuestro autor, a diferencia de muchos hoy, comienza este libro sobre santos con unas palabras de humildad y sometimiento a quien es su Maestra: «Que no pretendemos dar a ninguno de los hechos o palabras contenidos en esta obra más autoridad que la de la Iglesia Católica, de la que nos enorgullecemos en ser parte y de estar a ella humildemente sometidos».

Se trata de un libro que ilustra convenientemente el hecho extraordinario de la santidad, así como también la gran diversidad que existe entre los santos, mostrando con bastante habilidad cómo la variedad de sus dones les fue concedida por mor de la unidad de su fe. Como escribe Hello, los santos contienen la unidad en la variedad, tal es el significado mismo de la palabra Universo, una idea que nada tiene que ver con el error moderno de concebir la unidad como uniformidad e igualitarismo.

Estos retratos de santos, grandes y pequeños, famosos y olvidados, a pesar de no ser la obra más significativa de Hello, atestiguan la maestría de una pluma, lamentablemente, hoy olvidada, pero magníficamente traducida al castellano por el poeta Joan Maragall. La obra ha sido reeditada recientemente por la Biblioteca Autores Cristianos.

Entradas relacionadas:

LIBROS SOBRE NUESTRA MADRE EN EL CIELO

UNA CULTURA FAMILIAR CRISTIANA

EL SOBRENATURALISMO PERDIDO Y LOS BUENOS Y GRANDES LIBROS

EL MEJOR DE LOS LIBROS PARA LEER Y ESCUCHAR

.jpeg)