Negatividad del pecado

Para que cada hombre tenga vida es preciso que «reciba la vida por generación o nacimiento»[1]. También ocurre algo parecido, explica Santo Tomás, en el bautismo, porque es un sacramento de generación espiritual. En el nuevo nacimiento del bautismo, se dan efectos semejantes a la generación natural.

Aunque tenga vida humana, el hombre al nacer carece de vida sobrenatural o auténticamente espiritual. El motivo es porque: «el hombre fue privado en un principio de la vida espiritual por el pecado original, e incluso cualesquiera pecados que le sobrevengan le apartan de la vida». El bautismo tiene la virtud de «quitar el pecado original y todos los pecados actuales cometidos». Por ello, así como: «la generación de una cosa viviente es un cierto cambio de lo no viviente a la vida», el bautismo es una «generación espiritual»[2].

Santa Laura Montoya (1874-1949) expresó esta concepción del pecado, como total oposición privativa de la vida sobrenatural, con estas profundas palabras filosóficas y teológicas: «El pecado es la ausencia de toda vida (…) Tal negación de vida tiene el pecado, que ni siquiera fue creado por Dios. Por eso es peor que las llamas del infierno porque ellas al menos son creadas por Dios y son la expresión de uno de sus atributos. Hasta en el infierno, Dios mío, hay huellas de tu Ser. En el pecado no las hay. Es la suprema negación. Es una síntesis de negaciones»[3].

Puede decirse que el pecado es la nada en el sentido que: «El pecado en sí no es otra cosa que la espantosa y atrevida rebelión de la nada contra el Ser, ¡de la nada contra el Todo!»[4].

El pecado afecta a todos los hombres en su vida eterna, porque: «El gran dolor de la tierra consiste en vivir en contacto con el pecado y la dicha del cielo es no poder encontrarlo en sus esplendores. ¡Oh pecado! ¡La palabra que espanta al cielo! ¡Y tener seguridad y la mayor de las seguridades de que lo he cometido, y de que soy capaz de cometer cuantos la malicia humana ha inventado! ¡Ay esto sí que es lo duro! y lo que pudiera tenernos con la frente en el polvo constantemente. ¡Ay Padre mío, al pie de la cruz debiéramos citarnos los pecadores para ver allí lo que es el pecado y lo que tiene de antagonismo con la santidad de Dios! ¡Abismo de negaciones, destruye la vida en su raíz, y apagó con infinitos dolores la de Cristo en la cruz!»[5].

El pecado es nada, en cuanto privación de un bien que debería encontrarse en una substancia, que como tal es buena[6]. Explicaba San Agustín que: «Dios es el artífice de todas las criaturas. Ahora bien, toda criatura de Dios es buena, y todo hombre, en cuanto hombre, es criatura, no en cuanto es pecador. Es, pues, Dios el creador del cuerpo y alma del hombre. Ninguna de estas dos cosas es mala ni la aborrece Dios, porque no aborrece ninguna cosa que hizo. (…) Y el pecado es un desorden y perversidad, es decir, un apartamiento de Dios, que es el Creador supremo, y un abrazo de las criaturas inferiores»[7].

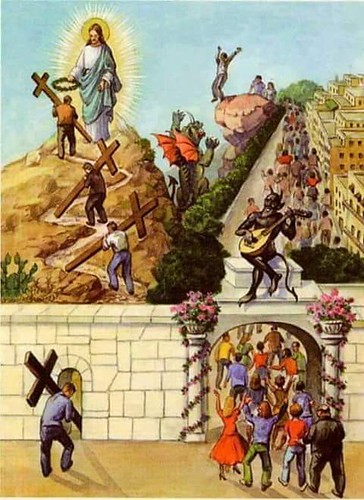

El pecado es un acto libre de la voluntad por el que: «el hombre se aparta de las cosas divinas y verdaderamente permanentes, para entregarse a las mudables e inciertas»[8]. La mala acción, en la que consiste el pecado, es una aversión o alejamiento de Dios y una conversión a las criaturas, a un bien propio o a un bien exterior inferior. Por el pecado: «el hombre se aparta de las cosas divinas y verdaderamente permanentes, para entregarse a las mudables e inciertas»[9].

El pecado, la ley eterna y la ley natural

La voluntad humana, con el pecado, se opone a la voluntad divina. «Pecado es un hecho, dicho o deseo contra la ley eterna. A su vez, la ley eterna es la razón o voluntad divina que manda conservar el orden natural y prohíbe alterarlo»[10]. Es una ofensa a Dios, por no cumplir su voluntad, que se manifiesta en la ley natural, que a su vez se expresó en el Decálogo.

La desobediencia a la voluntad divina –a la que el hombre puede identificar su voluntad propia y así estar unido a Dios plenamente–, es una rebelión contra Dios. Se advierte ya en el primer pecado. La serpiente al tentar a nuestros primeros padres logró: «persuadirles que no quisieran estar bajo el dominio de Dios y permanecer más bien en su propia potestad, sin señor, para no verse precisados a obedecer su ley; y que como envidiosos de ellos mismos porque no se gobernaban por sí mismos, insinuarles que no necesitaban de aquella luz interna, sino que usasen de su propia prudencia y libertad, lo que Dios les había prohibido, como de ojos propios a fin de distinguir el bien y el mal».

Les hizo caer en la soberbia de afirmar su independencia frente a Dios. «Les persuadió que amasen con exceso su propia libertad, y que quisieran ser iguales al Señor, y que, obrando en contra de la ley de Dios, abusasen, como del árbol plantado en centro del paraíso, de aquel estado medio en el que por una parte estaban sometidos al Señor, y por otra ellos dominaban a sus cuerpos, y así perdieron lo que habían recibido al querer usurpar lo que no se les había dado; no recibió el hombre la naturaleza para que por su propia potestad fuese feliz sin regirle Dios, porque sólo Dios puede ser feliz por su propio poder, no estando sometido a nadie»[11].

Sólo Dios puede dar la felicidad que tiene. En cambio, como confiesa Santa Laura Montoya: «el pecado es la fuerza destructora de toda la felicidad, la rueda del carro que conduce a toda desgracia»[12].

Concluye, por todo ello, la santa colombiana, sobre el pecado, que: « ¡No hay palabras en lengua humana que digan lo que de negaciones encierra, lo que en el alma hace y lo que destruye a Dios dentro del alma humana! ¡Dios mío! ¡Quién pudiera morir de dolor por la existencia de desorden tan cruel, en vuestra misma creación!»[13].

El pecado y la ley del amor

El pecado no es solamente un mal moral, sino también, por no cumplir la ley moral, es una ofensa a Dios. Esta dimensión de oposición a Dios, al orden que ha establecido para el bien del hombre, es un pecado contra Dios. En la Escritura, claramente se destaca este desprecio a la ley natural y a su mismo autor, Dios. Se lee en Jeremías: «Hemos pecado contra nuestro Dios nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud»[14]; y en un Salmo: «Contra ti solo, contra ti he pecado, y he hecho el mal delante de tus ojos»[15].

Con el pecado, no solamente se infringe la justicia divina y se desprecian así los derechos de Dios, sino también su amor. En el libro de Isaías se comienza con estas palabras: «Oigan, cielos, y tú, oh tierra, escucha, porque el Señor ha hablado: «Hijos crié y engrandecí; pero ellos me despreciaron»[16].

La ley de Dios, afirma Santo Tomás, es la ley natural, que «no es otra cosa que la luz del entendimiento infundida por Dios en nosotros, con la cual conocemos lo que tenemos que hacer y lo que hemos de evitar. Esta luz y esta ley fueron dadas al hombre por Dios al crearlo». Es también la ley de la Escritura, la de los diez mandamientos, porque por el pecado «la ley natural había quedado malparada» y «se hacia necesario encaminar al hombre de nuevo a la práctica de la virtud y apartarlo del vicio».

El hombre quedaba estimulado a hacer el bien y evitar el mal. «Pero tal procedimiento, el del temor, resulta insuficiente; e insuficiente fue la ley promulgada por Moisés, que se apoyaba en él para atajar el mal; aunque impidiera la ejecución, no lograba contener las intenciones».

Añade el Aquinate que: «Hay, sin embargo, otra manera de apartar del mal e inducir al bien: el camino del amor. Es el que sigue la ley de Cristo, esto es la ley del Evangelio, que es ley de amor»[17].

Por el pecado, nos substraemos de la ley del amor. No se desprecia ningún derecho de Dios, sino que se rechaza su amor, su ofrecimiento de amistad y se es ingrato con lo que ha supuesto la redención. El hombre al pecar ofendió a Dios y se hizo además esclavo del pecado y del demonio, que le había tentado. Por ello: «De dos maneras estaba el hombre obligado por el pecado: primero, por la servidumbre del pecado; pues, según se lee en San Juan «quien comete el pecado es siervo del pecado» (Jn 8, 34). Y en San Pedro: «Cada uno es siervo de aquel que le venció» (Pd 2, 19). Pues, como el diablo venció al hombre induciéndole a pecar, quedó el hombre sometido a la servidumbre del diablo».

La segunda obligación es para Dios, «por el reato de la pena con que el hombre queda obligado según la divina justicia, y esto es cierta servidumbre, a la cual pertenece que uno sufra lo que no quiere, siendo propio del hombre libre el disponer de sí mismo».

Cristo expió y reparó en lugar del hombre pecador ante Dios ofendido, mereció la liberación de la esclavitud del pecado y del demonio y mereció para todos los hombres la reconciliación con Dios «Como la pasión de Cristo fue satisfacción suficiente y sobreabundante por el pecado y por el reato de la pena del pecado del género humano, fue su pasión algo a modo de precio, por el cual quedamos libres de una y otra obligación. Pues la misma satisfacción que uno ofrece por sí o por otro, se dice precio con que a sí o a otro rescata del pecado y de la pena, según aquello de Daniel: «Redime tus pecados con limosnas» (Dan 4, 24). Pues Cristo satisfizo, no entregando dinero o cosa semejante, sino dando lo que es más, entregándose a sí mismo por nosotros. De este modo se dice que la pasión de Cristo es nuestra redención»[18].

Liberación y reconciliación

La redención que obró Cristo fue como causa eficiente de la del hombre. Explica Santo Tomás que: «La causa eficiente es de dos maneras: principal e instrumental. La causa principal de nuestra salud es Dios. Pero como la humanidad de Cristo es instrumento de la divinidad (…) todas las acciones y padecimientos de Cristo obran instrumentalmente, en virtud de la divinidad, la salud humana. Y, según esto, la pasión de Cristo causa eficientemente nuestra salud»[19]. Fue causa eficiente de la redención por todos los hombres, porque: «aunque corporal posee una virtud espiritual por su unión con la divinidad, y por este contacto espiritual recibe eficacia»[20].

Como en Cristo hay dos naturaleza, la divina y la humana, y su naturaleza humana es instrumento de la divina, son varios los frutos de su vida carnal y su pasión: «La pasión de Cristo, por la relación con su divinidad, obra por vía de eficiencia; por la relación con la voluntad del alma de Cristo, por vía de merecimiento; por la relación con la carne de Cristo, por vía de satisfacción, que nos libra del reato de la pena; por vía de la redención, en cuanto que nos libra de la servidumbre de la culpa; y por vía de sacrificio, en cuanto que somos reconciliados con Dios»[21].

Estas causalidades se explican por la redención de Jesucristo. Declara San Pablo: «Justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por la redención realizada por Cristo Jesús»[22]. Comenta Santo Tomás que lo primero que se enseña en este versículo es que los hombres: «como todos pecaron y por sí mismos no se pueden justificar, se sigue que por otra causa son justificados, la cual consiguientemente se muestra diciendo «justificados gratuitamente». No es por las obras humanas, incluso si hubieran sido hechas según la ley, sino que se debe a la gracia de Dios.

Precisa seguidamente el Aquinate cómo se consiguió la gracia divina, también indicada en estas palabras de San Pablo, porque: «Lo segundo que enseña es cual sea la causa de la justificación. Y primero indica esa causa diciendo: «por la redención». Pues como se dice en la Escritura: «Todo el que comete pecado es esclavo del pecado» (Jn 8, 34). De la cual servidumbre es redimido el hombre si satisface por el pecado. Como si alguien por un delito cometido fuese obligado por el rey a pagar una multa, se diría que lo redime de la pena quien por él pagaré la multa».

Además, añade Santo Tomás: «Este castigo a todo el género humano le correspondía, por estar infectado por el pecado del primer padre. De aquí que ningún otro pudiera satisfacer por el pecado de todo el género humano sino sólo Cristo, que de todo pecado estaba inmune. Por lo cual agrega: «realizada por Cristo de Jesús». Como si dijera: de ningún otro podía depender nuestra redención. «Fuisteis redimidos, no con cosas corruptibles, plata u oro, sino con la preciosa sangre de Cristo» (I Pd 1, 18)»[23].

El hombre, que conserva siempre su libre albedrío, debe adherirse libremente, movida su libertad por Dios, a la pasión de Cristo con la fe y con los sacramentos. Se comienza con el bautismo, que borra completamente el pecado original, y todos los pecados, mortales y veniales, que hubiera cometido el bautizado antes de recibirlo.

El fomes del pecado

El bautismo borra no solamente la culpa, sino toda pena eterna y temporal, sin embargo, queda la concupiscencia o el deseo desordenado de las facultades humanas inferiores, que es el constitutivo secundario o consecuente del pecado original.

En el Concilio de Trento se decretó, por una parte: «Si alguno niega que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se confiere en el Bautismo, se perdona el reato del pecado original; o afirma que no se quita todo lo que es propia y verdaderamente tiene razón de pecado, diciendo únicamente que se rae, o no se imputa; sea excomulgado. Pues nada aborrece Dios en los que han sido regenerados».

La razón se aporta seguidamente al argumentar: «puesto que «nada hay digno de condenación en aquellos» (Rm 8, 1), que verdaderamente «en el Bautismo han quedado sepultado con Cristo para morir» (Rm 6, 4) al pecado; «que no viven según la carne» (Rm 8, 1), sino que «desnudados del hombre viejo» (Col 3, 9); y «revestidos del hombre nuevo, que ha sido creado conforme» (Ef 4, 24) a la imagen de Dios, se hicieron inocentes, inmaculados, puros, sin culpa y amados por Dios, «herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo» ((Rm 8, 17), de tal modo, que no tienen absolutamente ningún obstáculo para entrar en el Cielo».

Se añade que, por otra parte: «Esto no obstante, confiesa y cree este Santo Concilio que en los bautizados queda la concupiscencia o el fomes del pecado, la cual, habiendo sido dejada para luchar por el premio eterno, no puede perjudicar a los que no consienten y la resisten varonilmente con la gracia de Jesucristo; antes, por el contrario, «será coronado el que hubiere luchado legítamente» (Tim, 2, 5).

El «fomes», que significa literalmente la yesca que da pábulo para las llamas, es la concupiscencia o inclinación desordenada habitual de los apetitos sensibles, que al actualizarse se convierte en pecado. Se añade en el decreto de Trento que: «Declara el Santo Concilio que la Iglesia Católica nunca ha entendido que esta concupiscencia, llamado pecado alguna vez por el Apóstol, sea de este modo llamada porque haya en los bautizados verdadero y propiamente pecado, sino porque del pecado procede y al pecado inclina»[24].

Había enseñado Santo Tomás que: «Por el bautismo se limpia uno del pecado original en cuanto a la culpa, y el alma en su parte espiritual recupera la gracia. Pero continúa el pecado original en cuanto al fomes, que es un desorden de las partes inferiores del alma y del cuerpo».

La gracia de Jesucristo que se recibe en el bautismo borra todo lo que es pecado y que merecía la condenación, pero queda una inclinación o propensión al pecado, que proviene del anterior pecado lavado, pero que en sí mismo no es pecado hasta que no se actualiza, porque no supone algo personal, condición que forma parte de todo pecado propiamente dicho. La existencia de esta inclinación desordenada o concupiscencia, denominada «fomes», porque es como el material combustible que fomenta el pecado, queda corroborada por el hecho que: «los bautizados transmiten el pecado original, porque no engendran en cuanto que están renovados por el bautismo, sino en cuanto que les queda algo de la vejez del primer pecado»[25].

Sobre la naturaleza de esta inclinación del fomes, que afecta a las facultades inferiores del alma y del cuerpo, explica también Santo Tomás que: «El fomes no es otra cosa que la concupiscencia desordenada del apetito sensitivo; pero es la concupiscencia habitual, porque la actual es un movimiento pecaminoso. Se dice que esta concupiscencia de la sensualidad es desordenada, por cuanto se opone a la razón, es decir, en cuanto inclina al mal y dificulta el bien. Por esto, al mismo concepto del fomes pertenece el inclinar al mal y dificultar al bien»[26].

El fomes es, por tanto, una inclinación desordenada habitual, pero que no es un hábito infuso por Dios o adquirido por el hombre con la repetición de actos, sino que la mala disposición se encuentra arraigada en la naturaleza de cada hombre, desde el pecado de nuestros primeros padres. Tal inclinación actúa «anticipándose al acto de la razón»[27], y, por tanto, también antes del acto de la voluntad. Sin embargo, cuando el deseo se convierte en voluntario, y en este sentido se convierte en actual, ya es pecado, incluso antes de la obra pecaminosa.

La regeneración del bautismo

El «fomes» no es pecado, y no merece el castigo de la muerte eterna, ni aparta de Dios, ni impide, por ello, la entrada en el cielo. Solamente es una propensión que no es pecado, pero «procede», porque tiene su origen en el pecado original» e «inclina» o puede llevar al pecado actual. Es necesario, por ello, luchar contra tal propensión con la gracia de Dios.

El Catecismo Romano se refiere a este decreto de Trento, al presentar la pregunta: «si es pecado la concupiscencia en los bautizados», y responder: «es preciso confesar, según decretó la autoridad de dicho Concilio en el mismo lugar, que en los bautizados queda la concupiscencia o el fomes, pero ésta no tiene verdaderamente razón de pecado»[28].

Se pregunta, más adelante, por qué después del Bautismo no se recupera la armonía primitiva, que tenía el hombre primitivo, antes de pecar, y quedar así libres de las penalidades de la vida. Se responde porque hay dos razones principales. La primera se basa en el hecho que nosotros: «por el bautismo nos unimos al cuerpo de Cristo y somos hechos miembros suyos (Cf. Rm 6, 3-4), no se nos había de dar ninguna dignidad mayor que la que se dio a nuestra misma Cabeza (…) Cristo nuestro Señor, aunque desde el principio de su concepción tuvo la plenitud de gracia y de verdad (Jn 1, 14), no se despojó, sin embargo, de la fragilidad de la humana naturaleza que había tomado, hasta que padeció los tormentos de la pasión y la muerte, y después de haber resucitado a la gloria de la vida inmortal».

Por consiguiente, podemos preguntarnos: «¿quién se admirará de ver a los fieles, que ya han conseguido por el Bautismo la gracia de la justificación divina, estar todavía vestidos de este cuerpo débil y mortal, para que, después de haber sufrido por Cristo muchos trabajos y después de la muerte, hubieren de nuevo vuelto a la vida, sean al fin dignos de gozar con Cristo de la vida eterna?».

La segunda razón: «de que permanezcan en nosotros después del Bautismo la debilidad del cuerpo, las enfermedades, el sentido de los dolores y los movimientos de la concupiscencia, es ciertamente para que tengamos como campo abundante y materia para la virtud, de donde saquemos después frutos más ricos de gloria y premios más excelentes».

Se explica seguidamente: «llevando con resignación todas las molestias de esta vida, y sujetando con el auxilio divino las desordenadas pasiones de nuestro espíritu al imperio de la razón, debemos abrigar segura esperanza de que habiendo, justamente con el Apóstol, combatido con valor, concluida nuestra carrera y guardado la fe, el Señor, justo Juez, nos dará en aquel día la corona de justicia, también para nosotros reservada (Cf. 2 Tm 4, 7-8). Pues de este modo parece que se condujo el Señor también con los hijos de Israel, a los cuales, a pesar de haberlos librado de la servidumbre de los egipcios, sepultando en el mar a Faraón con su ejercito (Cf. 14, 24), no los introdujo en seguida a la dichosa Tierra de promisión, sino que antes los ejercitó en muchos y variados acontecimientos (Cf. Jdt 3, 2-3); además, después que los puso en posesión de la Tierra prometida, echó ciertamente de sus propios lugares a los demás habitantes, pero respetó a otras naciones que no pudieron destruir, para que nunca faltase al pueblo de Dios ocasión de ejercer su valor y fuerza guerrera».

Todavía se aporta la siguiente tercera razón: «Si por el Bautismo, además de los celestiales dones con que se enriquece el alma, se nos dieran también bienes materiales, podría con razón dudarse si muchos recibirían el Bautismo buscando las comodidades de la vida presente más que la gloria que se espera en la vida futura: siendo así que el hombre cristiano debe tener siempre presente, no estos bienes vanos y transitorios «que son visibles», sino los verdaderos y eternos, «que» ahora «son invisibles» ( 2 Cor, 4, 18)»[29].

Se nota seguidamente que: «Los regenerados en el Bautismo entre las miserias de esta vida no carecen del verdadero gozo del alma», porque: «la condición de la vida presente, aunque está llena de miserias, no carece de placeres y goces propios. Porque ¿qué cosa puede haber más agradable o apetecible para nosotros, que estamos ya unidos por el Bautismo como sarmientos con Cristo, que, cargando la cruz sobre nuestros hombros, seguir a este nuestro jefe, y que ningún trabajo nos desanime ni peligro alguno nos estorbe caminar con el menos empeño en busca del premio del supremo llamamiento divino?»[30].

También en el nuevo Catecismo, se expone esta doctrina sobre los efectos del bautismo por derecho divino. En uno de los párrafos del apartado dedicado a este sacramento se dice: «Por el Bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales así como todas las penas del pecado (Cf. DS 1316). En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el Reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios»[31].

Se precisa en el siguiente párrafo: «No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida como las debilidades de carácter, etc., así como una inclinación al pecado que la Tradición llama concupiscencia, o metafóricamente fomes peccati: «La concupiscencia, dejada para el combate, no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien «el que legítimamente luchare, será coronado» (2 Tm 2,5)» (Concilio de Trento: DS 1515)»[32].

Más adelante sintetiza todos los efectos, en el siguiente párrafo:«El fruto del Bautismo, o gracia bautismal, es una realidad rica que comprende: el perdón del pecado original y de todos los pecados personales; el nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo»[33].

La ley de la concupiscencia

Al ocuparse del fomes, Santo Tomás lo relaciona con las palabras de San Pablo: «Siento otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me lleva esclavo a la ley del pecado, que está en mis miembros»[34].

Explica que «la ley en mis miembros», a la que se refiere en el versículo, «es el fomes del pecado, fomes que por doble razón se puede decir que es ley. De un modo por los efectos semejantes, porque así como la ley induce a hacer el bien, así también el fomes induce a pecar».

Hay otro modo de considerar el fomes como ley, que es «por confrontación de la causa». Sin embargo, como es «el fomes cierta pena del pecado, tiene una doble causa». Una de las causas es «el mismo pecado, que toma dominio en el que peca y le impone su ley, la cual es el fomes, así como el señor le impone su ley al vencido esclavo». El fomes sería la ley del pecado, que esclaviza para pecar más.

En la pena del pecado, se puede decir que es efecto de una ley, porque: «la otra causa del fomes es Dios, que esta pena le impuso al hombre pecador, para que sus facultades inferiores no obedecieran a su razón. Y conforme a esto la propia desobediencia de las facultades inferiores, la cual tiene el nombre de fomes, se llama ley, por la divina justicia, como sentencia de justo juez que tiene fuerza de ley»

Advierte seguidamente que, por una parte: «Esta ley originalmente se apoya en el apetito sensitivo, pero la encontramos difundida en todos los miembros, que están al servicio de la concupiscencia para pecar (…) Y por eso dice «en mis miembros».

Por otra, que: «Esta ley produce en el hombre dos efectos. El primero es que resiste a la razón, y en cuanto a esto dice: «que repugna a la ley de mi razón», o sea, contra la Ley de Moisés, que se dice ley de la mente por cuanto concuerda con la mente, o bien con la ley natural, que se llama ley de la mente, porque está naturalmente injertada en la mente».[35]

Si el primer efecto es esta lucha, «porque la carne tiene tendencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne»[36], añade Santo Tomás que: «El segundo efecto es que esclaviza de nuevo al hombre, y en cuanto a esto agrega: «y que me esclaviza», o bien llevándome cautivo (…) Ahora bien, la ley del pecado cautiva al hombre doblemente. De un modo al hombre pecador por el consentimiento y la obra, y de otro modo al hombre en estado de gracia en cuanto al movimiento de la concupiscencia»[37], o del fomes.

La ley del pecado

Sobre que se den dos leyes opuestas, la ley de la razón y la ley del pecado o del mal lo explica Santo Tomás del siguiente modo: «Las distintas criaturas, bajo el divino legislador, tienen distintas inclinaciones naturales, de tal modo que lo que para una es, en cierto modo, ley, para otra es contrario a la ley; y así sucede, por ejemplo, que mientras la fiereza es, en cierto sentido, la ley del perro, es, en cambio, contraria a la ley de la oveja o de cualquier otro animal manso».

Algo parecido se encuentra en los hombres, porque «Hay para el hombre una ley impuesta por Dios y conforme con la naturaleza humana: la de obrar de acuerdo con su razón. Esta ley fue tan efectiva en el primer estado del hombre, que éste no podía sentir ningún movimiento incontrolado por la razón o contrario a ella»

La situación cambio, al apartarse de Dios: «cuando el hombre se apartó de Dios, cayó bajo la influencia de sus impulsos sensuales. Y esto alcanza a cada uno en particular, tanto más cuando más se aparta del camino de la razón, haciéndose así semejante a las bestias, que son dominadas por el ímpetu de la sensualidad. De acuerdo con lo que dice el: «El hombre, puesto en suma dignidad, no comprendió: se puso al nivel de las bestias irracionales y se hizo semejante a ellos»(Sal 48,21)».

El seguir «la inclinación de la sensualidad, a la que llamamos fomes, en los demás animales tiene, sin más, la condición de ley, en el sentido que puede llamarse ley a la inclinación que sienten los animales». Sostiene Santo Tomás en este lugar que, en sentido estricto, no es una ley. «Esta inclinación no tiene carácter de ley; al contrario, es una desviación de la ley de la razón».

Sin embargo, precisa: «en cuanto la justicia de Dios despojó al hombre de la gracia original y de la fuerza de la razón, el mismo ímpetu de la sensualidad que le arrastra tienen carácter de ley, pero de ley penal y como fruto de una ley de Dios que privó al hombre de su antigua dignidad»[38].

Advierte, más adelante, que solo es ley en cuanto lo es de una pena. «El «fomes» tiene razón de ley en el hombre en cuanto es una pena procedente de la divina justicia; y bajo este aspecto es indudable que procede de la ley eterna. Pero, en cuanto inclina al pecado, va contra la ley de Dios y no tiene razón de ley»[39], tal como se indica en su comentario a la carta de San Pablo.

El hombre por experiencia interna percibe la ley del pecado, la inclinación al mal de la concupiscencia o del fomes, que reside en el cuerpo, y que deriva del pecado original. Conoce al mismo tiempo su distinción y oposición a la ley de la razón, a la ley natural o ley divina, porque como indica el Aquinate «La esencia del fomes consiste en una tendencia del apetito sensible hacia aquello que es contrario a la razón»[40].

El «fomes» legado por el pecado original, sólo desaparecerá cuando, después de la resurrección final, el espíritu someta completamente al cuerpo y a sus apetitos. En este último estado, el hombre recuperará la primitiva armonía completa y perfecta, que será entonces absoluta, porque habrá desaparecido la posibilidad de pecar. Será, por tanto, superior a la primera.

El combate espiritual

En el estado actual de la naturaleza humana, además de la ley natural, la ley de la Escritura y la ley del amor, se encuentra la dirección de otra ley, que a diferencia de las anteriores, no ha sido promulgada por Dios: la ley del fomes o de la concupiscencia, que puede denominarse ley del pecado. Entre las cuatro ocuparía el segundo lugar en cuanto al orden de su aparición.

Es la segunda ley, porque: «Después de haber sembrado en el hombre al crearlo esta ley, la ley natural, sobresembró el diablo otra, la ley de la concupiscencia. Del modo que sigue. Mientras en el primer hombre su alma se mantuvo sujeta a Dios por la observancia de los preceptos divinos, la carne permaneció sumisa por completo al alma, a la razón. Pero en cuanto el demonio con su tentación apartó al hombre del cumplimiento de los mandatos de Dios, la carne se rebeló contra la razón».

Apareció entonces la concupiscencia, el deseo vehemente de la carne, que busca su propia satisfacción, independientemente de la razón, y con ello sin tener en cuenta el bien y el mal que acarree. «A consecuencia de esto, aunque uno por parte de su razón quiera el bien, la concupiscencia lo empuja a todo lo contrario. Es lo que dice el Apóstol: «Siento otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón» (Rm 7, 23). Esta ley de la concupiscencia desbarata a menudo la ley natural y el orden de la razón. Por eso agrega el Apóstol inmediatamente: «y me lleva esclavo a la ley del pecado, que está en mis miembros»[41].

La ley de la concupiscencia está siempre en la vida del hombre. Empieza a regir con el uso de su razón en la infancia y no desaparece hasta la muerte. Tal como se describe detenidamente esta situación, en el Catecismo romano: «No está en manos del hombre, ni aun en la del que por la gracia de Dios se halla justificado, tener tan reprimidos los apetitos de la carne, que nunca le acometan después; como que, al sanar la gracia divina al alma de los que se han justificado, no sana también la carne, de la cual escribió así el Apóstol: «Perfectamente conozco que el bien no habita en mí, esto es, en mi carne» (Rm 7, 18). Porque así que perdió el primer hombre la justicia original, que como un freno moderaba las pasiones, después, de ningún modo ha podido la razón mantenerlas dentro de su órbita, de modo que aquellas no apeteciesen las cosas que repugnan también a la razón».

En todos los hombres existe la concupiscencia, incluso en los justificados y que están en gracia de Dios. «Y por esta causa escribe el Apóstol que en aquella parte del hombre habita el pecado, quiere decir, el fomes del pecado, para que comprendamos que éste no reside en nosotros por temporadas, como un huésped, sino que, mientras vivimos, está siempre fijo en el interior de nuestros miembros, como ciudadano de nuestro cuerpo. Por consiguiente, aun después de haber combatido con constancia a los enemigos domésticos e interiores, sin dificultad entendemos que hay obligación de recurrir al auxilio de Dios y de pedir que se haga en nosotros su voluntad»[42].

También en el Nuevo Catecismo se expone la misma doctrina, que se sintetiza del siguiente modo: «En sentido etimológico, la «concupiscencia» puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol san Pablo la identifica con la lucha que la «carne» sostiene contra el «espíritu» (Cf. Ga 5, 16.17.24; Ef 2, 3). Procede de la desobediencia del primer pecado (Gn 3, 11). Desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados (Cf. Concilio de Trento)»[43].

La división interior del hombre explica su lucha permanente entre lo espiritual y lo carnal. «En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión, y se desarrolla una lucha de tendencias entre el «espíritu» y la «carne». Pero, en realidad, esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él, y, al mismo tiempo, confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual»[44]. Sólo con la gracia de Dios se consigue vencer a la concupiscencia, aunque nunca aniquilarla completamente, mientras se viva en carne mortal.

No obstante, ello no implica que el deseo al que inclina la concupiscencia y el placer que el acompaña sean malos, por el contrario son un bien cuando está ordenado a su fin. «Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras –mejor dicho, de las disposiciones estables–, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión (en el primer caso) o bien de resistencia (en el segundo caso) a la acción salvífica del Espíritu Santo»[45].

San Pablo expresa este combate espiritual constante entre la carne y el espíritu, –pero con el que se cuenta con la gracia de Dios, si no se le pone obstáculos–, sin condenar ni el cuerpo ni sus tendencias, que son necesarias y buenas, si son ordenadas y no rompen el orden justo. El mismo cuerpo e inclinaciones tenía el hombre en el estado de inocencia, aunque no estaban desordenadas y, por ello, no se vivía esta lucha

Por esta coexistencia de bondad y maldad, en el estado actual del hombre, como indica Royo Marín: «La dificultad está en señalar el límite que separa el placer honesto del desordenado y prohibido y mantenerse siempre dentro de los ámbitos de aquél. Esta dificultad sube de punto si se tiene en cuenta que el uso de los placeres lícitos sirve con frecuencia de aliciente e incentivo a los desordenados e ilícitos. Por eso, la mortificación cristiana aconsejó siempre privarse de muchas cosa lícitas y de muchos placeres honestos; no por empeñarse en ver pecado donde no lo hay, sino como defensa y garantía del bien, que peligra si se acerca imprudentemente a los linderos del mal»[46].

Una detallada descripción de esta situación, que provoca el fomes por el placer al que inclina, se encuentra en el Tratado de la concupiscencia, que escribió Bossuet.Observa el intelectual francés del siglo XVII, que: «Los hombres ingratos y carnales toman ocasión del placer, para atarse a su cuerpo más que a Dios, que lo ha hecho, y no deja de mantenerle por medios tan agradables. El placer del alimento los cautiva y en lugar de comer para vivir, parecen –como decía un antiguo escritor y después de él san Agustín– «vivir sólo para comer. Los mismos que saben sujetar sus deseos y son atraídos por la comida por necesidad de la naturaleza, engañados por el placer, y obligados más que por él que por su apetito, son llevados más allá de más de los justos límites, y se dejan insensiblemente vencer por su apetito, y nunca creen que hayan satisfecho totalmente su necesidad, mientras la bebida y la comida halaguen su gusto. Así, dice san Agustín: «la concupiscencia jamás sabe donde acaba la necesidad» (Confess., lib. X, cap. XXXI)»[47].

Por el pecado heredado, en cada hombre: «Hay una enfermedad que el contagio de la carne produce en el espíritu: una enfermedad contra la cual no se debe nunca dejar de combatir, ni de buscar remedios por la sobriedad y la templanza, por la abstinencia y por el ayuno. ¿Pero quién se atrevería a pensar en otros excesos que se declaran de manera mucho más peligrosa que en el placer de los sentidos? ¿Quién, digo, se atrevería hablar de eso, o se atrevería pensar en eso, ya que no se habla de ello nunca sin vergüenza, y no se piensa jamás en ello sin peligro, hasta para censurarlos?»[48].

En otro lugar, Bossuet se refiere al siguiente pasaje de la Carta de Santiago sobre la concupiscencia: «Cada uno es tentado por su concupiscencia que le arrastra y halaga. La concupiscencia, después que ha concebido, pare pecado, y el pecado, cuando es consumado, engendra la muerte»[49].

Al comentarlo precisa que: «El apóstol distingue aquí entre la concepción y el parto del pecado; distingue entre la disposición al pecado con el pecado totalmente formado por el consentimiento pleno de la voluntad: es en este último estado en el que «engendra la muerte», es según Santiago, que vuelve completamente mortal. Pero de ahí no resulta que los comienzos sean inocentes: por poco que se adhiera a estas primeras complacencias de los sentidos conmovidos, comenzamos a abrir el corazón a la criatura: por poco que se los halague con representaciones agradables, ayudamos al dolor de nacer; y un confesor sabio sabrá entonces hacer sentir al cristiano la primera herida de su corazón y los séquitos de un peligro que le gusta, y prevenir las grandes desgracias»[50].

Las dos concupiscencias

La causa intrínseca del pecado, como indica Bossuet, es la voluntad de pecar y puede afirmarse que cuanto mayor sea la voluntad respecto al pecado mayor es la gravedad de éste, porque la magnitud del efecto depende de la mayor o menos eficacia de la causa. Argumenta Santo Tomás que: «En el pecado, como en cualquier otro género de cosas, puede señalarse una doble causa: ante todo, la causa propia y esencial del pecado, que no es otra sino la misma voluntad de obrar mal, pues esta voluntad se compara al acto de pecar como el árbol a sus frutos, en la forma que explica la Glosa sobre el texto de San Mateo: «No puede el árbol bueno dar malos frutos» (Mt 7, 18). Y cuanto mayor sea esta causa, tanto más grave será el pecado; cuanto mayor sea la voluntad de pecar, tanto más gravemente peca el hombre».

Junto con la voluntad concurren otras causas en el efecto del pecado. Sin embargo, tales «causas del pecado se toman como extrínsecas y remotas». Precisa seguidamente que: «son todas aquellas que inclinan la voluntad a pecar. Entre ellas conviene distinguir: unas presionan la voluntad en la línea de su misma naturaleza: por ejemplo, el fin, que es objeto propio de la voluntad. Esta causa aumenta el pecado; peca más gravemente aquel cuya voluntad se mueve al pecado con intención de alcanzar peor fin»[51]. Un fin que no es verdaderamente un bien, al que tiende siempre por naturaleza la voluntad.

Necesariamente la voluntad siempre busca el bien, pero en general, y, por ello, debe elegirlo en concreto, pero puede ser entonces un bien aparente, y de este modo tenderá a un fin indebido. De manera que, como afirma Santo Tomás: «Es propio de la voluntad poder ser movida no sólo por el bien universal que la razón le presenta, sino también por el bien concreto que el sentido aprehende»[52].

Las otras causas extrínsecas son independientes de la razón. No le afectan como las anteriores, en la ordenación de la voluntad al propio fin, el bien, aunque ésta por su libertad puede ser defectuosa. Este nuevo tipo de causas: «en cambio, presionan sobre la voluntad como saliendo del margen de su naturaleza y orden, que consiste en moverse libremente por sí misma conforme al juicio de la razón. Por lo cual, las causas que disminuyen el juicio de la razón, como la ignorancia, o las que disminuyen el libre movimiento de la voluntad, como la enfermedad, la violencia, el miedo u otras semejantes, disminuyen el pecado, como también disminuyen el voluntario: tanto que, si el acto es completamente involuntario no tiene razón de pecado»[53].

La ignorancia afecta a la razón. En cambio, el miedo, como las otras pasiones, y algunas enfermedades, influyen en el mismo acto voluntario. Por último, la violencia obstaculiza la ejecución del acto humano. Todas estas causas, al disminuir la voluntad libre aminoran la gravedad del pecado.

En estas causas que modifican al acto humano, –el acto realizado con las facultades racionales, el entendimiento y la voluntad libre– en cuanto a su elemento volitivo, se puede incluir la concupiscencia. Sin embargo, debe distinguirse entre el fomes, que sería una concupiscencia antecedente, por ser anterior al acto voluntario y la concupiscencia consiguiente, que es la concupiscencia permitida por la voluntad. En esta última, la concupiscencia consentida, que, por la voluntad propia, ha pasado de antecedente a consiguiente, no hay disminución del acto voluntario sino que, por el contrario lo aumenta. Por tanto: «Si en la concupiscencia se incluye también el mismo movimiento de la voluntad, en ese caso donde se da mayor concupiscencia se da mayor pecado».

Además, puede ocurrir que la voluntad, después de consentir al fomes o concupiscencia antecedente y pasar a la consiguiente o presente en el acto voluntario, todavía voluntariamente pueda excitar de modo directa a la concupiscencia y hacer que se incremente. En este tipo de concupiscencia directamente procurada, que es también consiguiente, porque: «sigue al juicio de la razón y al movimiento de la voluntad», igualmente «donde hay mayor concupiscencia hay mayor pecado, ya que ese mayor movimiento de concupiscencia procede de que la voluntad tiende a su objeto desenfrenadamente».

No ocurre así con el fomes, porque: «si la concupiscencia se toma como una pasión especial, que es el movimiento de la potencia concupiscible, en este caso, una mayor concupiscencia, que preceda al juicio de la razón y al movimiento de la voluntad, disminuye el pecado; porque quien peca estimulado por mayor concupiscencia, cae vencido por mayor tentación, imputándosele a menor pecado»[54].

El ímpetu del fomes hacia el placer, por ofuscar el juicio de la razón y, con ello, la raíz de la libertad de la voluntad, aumenta la voluntariedad hacia lo que le atrae, pero disminuye la responsabilidad en el pecado. No obstante, no queda nunca eliminada la libertad y no queda excusada por completo la responsabilidad en el pecado, porque: «Si bien la voluntad no puede impedir que surja el movimiento de concupiscencia, del cual dice el Apóstol: «El mal que aborrezco» (Rom 7, 15), es decir, «lo deseo con pasión», sin embargo, la voluntad puede no desear la concupiscencia, o no consentir a ella, y asi no sigue necesariamente su impulso»[55]. Aún con la razón obscurecida por el fomes, la voluntad siempre «conserva cierta libertad»[56] para contener y no dejarse arrastrar por la inclinación de la concupiscencia

Santo Tomás indica, al comentar la sexta petición del Padrenuestro, que, «para salir bien librado» de la tentación, debe tenerse en cuenta lo que pedimos en ella: «Y no nos dejes caer en la tentación». Explica el Aquinate que: «Cristo nos enseñó a pedir no que no seamos tentados, sino que no caigamos en la tentación (…) nos enseña a pedir que no caigamos en la tentación por el consentimiento. «Que no os alcance la tentación más en lo que tiene de humano» (1 Cor 10, 13). Efectivamente, humano es ser tentado, mientras que consentir es diabólico»[57].

Eudaldo Forment

[1] SANTO TOMAS DE AQUINO, Suma contra gentiles, IV, c. 58.

[3]Laura Montoya Upegui, Autobiografía, Medellín, Impr., Carvajal, 1991, 2ª ed., c. XXII, p. 269.

[4] IDEM, Huellas de Luz, Barcelona, Testimonio, 2014, n. 444, p. 75.

[5] IDEM, Autobiografía, op. cit., pp. 269-270.

[6] Cf. SANTO TOMÄS, Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo, In II Sent., d. 34, q. un, a. 4, in c.

[7] SAN AGUSTÍN, Cuestiones diversas a Simpliciano, I, c. 2, 18.

[8] IDEM, El libre arbitrio, I, c. 16, 35.

[10] IDEM, Réplica a Fausto, el maniqueo, 22, n. 27

[11] ÍDEM, Del génesis contra los maniqueos, II, c. 15, n. 22.

[12]Laura Montoya Upegui, Huellas de luz, op. cit., p. 75.

[13] IDEM, Autobiografía, op. cit., p. 269-

[17] SANTO TOMÁS, Exposición de los dos mandamientos del amor y de los diez mandamientos de la ley, Prol. I

[18] IDEM, Suma teológica, III, q. 48, a. 4, in c.

[19] Ibíd., III, q. 48, a. 6, in c.

[20] Ibíd., III, q. 48, a. 6, ad 2.

[21] Ibíd., III, q. 48, a. 6, ad 3.

[23] SANTO TOMÁS, Comentario a la epístola a los romanos, c. 3, lecc. 3.

[24] CONCILIO DE TRENTO, Decreto sobre el pecado original, V.

[25] SANTO TOMÁS, Suma teológica, I-II, q. 81, a. 3, ad 2.

[26] Ibíd, III, q. 27, a. 3, in c.

[27] Ibíd., III, q. 27, a. 4, ad 1.

[28]Catecismo Romano, II, c. 2, 43.

[29] Ibíd., II, c. 2, n. 48.

[30] Ibíd., II, c.2, n. 49.

[31]Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1263.

[35] SANTO TOMÁS, Comentario a la Epístola a los Romanos, c. 7, lecc. 4.

[37] SANTO TOMÁS, Comentario a la Epístola a los Romanos, c. 7, lecc. 4.

[38] IDEM, Suma teológica, I-II, q. 91, a. 6, in c.

[39] Ibíd., I-II, q. 93, a. 3, ad 1.

[40]IDEM. Suma Teológica, III, q. 15, a. 2, in c.

[41] IDEM, Exposición de los dos mandamientos del amor, Prol. I

[42]Catecismo del Concilio de Trento, IV, c. 12, n.10

[43]Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2515.

[45] Ibíd. «Por ello el apóstol escribe: “si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu” (Ga 5, 25) (Juan Pablo II, Dominum et vivificantem, 55)».

[46] ANTONIO ROYO MARÍN, Teología de la perfección cristiana, Madrid, BAC, 1968, p. 325.

[47]Jacques-Bénigne Bossuet, Traité de la Oeuvres complètes de Bossuet (F. Lachat), Paris, Librairie de Louis Vivès Éditeur, 1862, C. IV, p. 418.

[50]IDEM, Maximes et réflexions maximes et réflexiones sur la comédie, en Traité de la Oeuvres complètes de Bossuet, op. cit., vol XXVII, p. 33

[51] SANTO TOMÁS, Suma teológica, I-II, q. 73, a. 6, in c-

[52] Ibid., I-II, q. 10, a. 3, ad 3.

[53] Ibíd., I-II, q. 73, a. 6, in c.

[54] Ibíd., I-II, q. 73, a. 6, ad 2.

[55] Ibíd., I-II, q. 10, a. 3, ad 1.

[56] Ibíd., I-II, q. 10, a. 3, in c.

[57] IDEM, Exposición de la oración dominical o padrenuestro, 6ª pet.

El bien de la naturaleza

El bien de la naturaleza

Los tres amores y las tres tentaciones

Los tres amores y las tres tentaciones