XLVI. Heridas pecaminosas

El bien de la naturaleza

El bien de la naturaleza

La concupiscencia, inclinación desordenada habitual de las partes inferiores del cuerpo y del alma, llamada también «fomes» o yesca, porque al actualizarse se convierte en pecado, la dejo el pecado original en la naturaleza humana. La inclinación desordenada de los apetitos sensibles y que queda como reato después de perdonado el pecado por el bautismo, no es el único legado del pecado original. Explica Santo Tomás: «Así como en el orden del bien son la inteligencia y la razón quienes poseen primacía, así en el orden del mal la parte inferior del alma es la principal, porque entenebrece y arrastra a la razón (…). Por esto el pecado original se dice que es más bien concupiscencia que ignorancia, aunque es cierto que la misma ignorancia está incluida entre los defectos materiales del pecado original»[1].

Después del pecado original, el hombre perdió la armonía perfecta de sus facultades, aunque no absoluta, que confería la gracia, pero no conservó una armonía imperfecta, que tendría el hombre en el teórico estado de naturaleza pura, o un estado sin la gracia y sin los dones preternaturales. Consecuencia del primer pecado fue esta falta de toda armonía.

La naturaleza humana no sólo perdió todos los dones sobrenaturales y preternaturales, sino que también quedó afectada en sí misma por el pecado. Su naturaleza sufrió una disminución parcial de algunas fuerzas naturales, que fue la que le impidió tener por sí misma una armonía, aunque fuese imperfecta, como se podía haber dado en un estado de naturaleza pura, un estado con armonía completa e imperfecta.

La naturaleza caída no está sana, como creían los pelagianos, ni muerta, como se seguía de las explicaciones del daño del pecado, que dieron después protestantes y jansenistas, sino enferma. En esta naturaleza enferma, permanecen integras, tanto la naturaleza humana como sus facultades, sin corromperse ni debilitarse intrínsecamente. En el orden natural, únicamente quedó afectada la inclinación humana al bien.

Sin embargo, tampoco esta inclinación natural al bien, que puede decirse que es un “bien de la naturaleza”, se perdió, sólo se debilitó. Precisa el Aquinate en su explicación de los efectos del pecado que: «El bien de la naturaleza humana se puede entender en un sentido triple».

Primero: «Se aplica ese nombre a los principios intrínsecos de la naturaleza, por los que está constituida, y a las propiedades que de ellos dimanan, como son las potencias del alma y otras cosas semejantes».

Segundo: «Puesto que el hombre por su naturaleza está inclinado a la virtud, esta misma inclinación natural a la virtud puede llamarse bien de la naturaleza».

Tercero: «Se aplica el nombre de bien de la naturaleza al don de la justicia original, que en el primer hombre fue conferido a toda la naturaleza humana».

Si se tienen en cuenta estos tres sentidos de lo que puede ser un bien de la naturaleza, se debe concluir que la naturaleza humana no quedó afectada en sus principios intrínsecos y propiedades que dimanan de ello, si, en cambio, se perdieron los dones no naturales que se poseían en el estado de inocencia o de justicia original, porque: «Según esta triple distinción, se sigue que el primer bien de la naturaleza ni sufre disminución ni destrucción por el pecado. En cambio, el tercer bien de la naturaleza desapareció completamente por el pecado de los primeros padres».

No despareció el segundo sentido del bien de la naturaleza, la inclinación a la virtud. El hombre por naturaleza continuó tendiendo al bien, pero ya con una menor intensidad. «Y ese bien intermedio de la naturaleza, es decir, la misma inclinación natural a la virtud, sufrió disminución a causa del pecado. Pues por la repetición de actos humanos se crea una inclinación a actos semejantes».

La razón es porque: «por la repetición de actos humanos se adquiere cierta inclinación a actos semejantes»; y además: «por el hecho de que uno se incline a un contrario, disminuye necesariamente la inclinación hacia al otro. Por consiguiente, como el pecado es contrario a la virtud, por el hecho de pecar, disminuye ese bien de la naturaleza, que es la inclinación a la virtud»[2].

Esta consecuencia del pecado personal, que produce un hábito vicioso, en el pecado original se da igualmente. Afirma Santo Tomás: «También del pecado original deriva cierta inclinación al pecado no directa, sino indirectamente, por la remoción de los impedimentos, es decir, de la justicia original, que vedaba los movimientos desordenados, como también de la enfermedad corporal nacen indirectamente movimientos corporales desordenados»[3].

La disminución del bien de la naturaleza

El pecado original disminuyó indirectamente la inclinación natural, y también lo hace todo pecado personal, pero nunca llega a destruir completamente este bien de la naturaleza. Santo Tomás prueba esta tesis del siguiente modo: «El bien de la naturaleza que se disminuye por el pecado es la inclinación a la virtud. La virtud, a su vez, conviene al hombre en cuanto racional, pues de ahí procede el que obre según la ley de la razón, que es obrar según la virtud. Y por el pecado no es posible que pierda el hombre su ser racional, pues dejaría de ser sujeto capaz de pecado. Luego no es posible que ese bien de la naturaleza se destruya totalmente». La inclinación natural a la virtud, por ser un bien natural no puede ser eliminada.

Podría parecer que no es así, porque: «como nos encontramos con que ese bien se va disminuyendo de continuo por el pecado, algunos recurrieron a un ejemplo en que un ser finito se va disminuyendo sin cesar hasta el infinito sin llegar a destruirlo del todo. Ya dijo Aristóteles, en la Física (III, 6, 4) que si de una magnitud finita vamos substrayendo cantidades iguales llegamos a su total consunción; en cambio, si vamos substrayendo cantidades proporcionales, solamente podemos llegar hasta el infinito en dicha substracción. Por ejemplo, si de una cantidad finita voy quitando siempre la medida de un palmo, acabamos en la total consunción; por el contrario, si una cantidad se divide en dos partes, y de esa mitad se vuelve a tomar la mitad solamente, podremos progresar indefinidamente, en tal forma que la última porción que substraemos es siempre menos que la precedente».

Se podría así ir disminuyendo indefinidamente o de manera infinita relativa, o sin límites en potencia, sin que se produjera nunca su agotamiento definitivo. Santo Tomás advierte que tal explicación: «sin embargo, no viene a cuento, porque el pecado último no disminuye el bien de la naturaleza, menos que el anterior, sino tal vez más, si es más grave».

Añade el Aquinate que, por consiguiente: «debemos explicar de otra forma cómo esa inclinación a la virtud es un término medio: se funda en la naturaleza como en su raíz y tiende al bien de la virtud como a su fin. Luego su disminución puede entenderse de dos maneras: primero, por parte de su raíz; segundo, por su término».

No puede hacerse respecto a su raíz, la naturaleza del hombre, porque explica el Aquinate que: «considerando, el primer aspecto, no cabe disminución, ya que el pecado no disminuyó el ser de la naturaleza». La inclinación al bien, que por estar arraigada en su misma naturaleza es una propiedad esencial del hombre y, por tanto, tiene que permanecer siempre que conserve su naturaleza.

No ocurre así respecto a la obtención de este fin, por ello, en cambio: «se da disminución en el segundo aspecto, por cuanto se interponen impedimentos que obstaculizan llegar al fin. Si supiera disminución en el primer sentido, habría que llegar a un momento de total consunción, al consumirse también la naturaleza».

Como el fin en sí mismo es extrínseco a la naturaleza: «si la disminución se da por parte de los impedimentos que obstaculizan la consecución del fin es claro que cabe una disminución en progreso infinito porque pueden interponerse obstáculos infinitos, ya que el hombre puede añadir indefinidamente pecados a pecados».

En este caso: «una total consunción no cabe, pues permanece la radical inclinación a la virtud. Es lo que sucede en un cuerpo diáfano; por su misma naturaleza tiene aptitud para recibir la luz, pero esta disposición se va amortiguando a medida que se forman nebulosidades que la obscurecen, aunque la raíz permanezca en el fondo de la naturaleza»[4].

En un cristal, la añadidura de filtros que atenúen el paso de la luz, no altera su naturaleza de ser apta para dejar pasar la luz a su través. De manera parecida al cuerpo transparente, la inclinación al bien de la naturaleza humana, con el pecado, no «se consume mediante una continua substracción[5], porque «la disminución por yuxtaposición de impedimentos (…) ni destruye ni disminuye la radical inclinación»[6].

Lo confirma el que: «incluso en los condenados permanece la natural inclinación a la virtud: de lo contrario no existiría en ellos el remordimiento de la conciencia. El que nunca pase al acto se debe a la carencia de la gracia divina, por obra de la divina justicia. Es como en el ciego: permanece la radical aptitud para ver, pero no se actualiza, porque falta la causa que puede formar el órgano que se requiere para ver»[7].

Las cuatro heridas

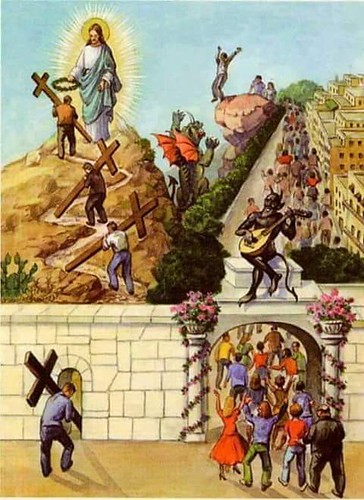

Aunque el pecado original no disminuyó los constitutivos intrínsecos de la naturaleza humana, ni destruyó completamente la inclinación natural al bien, sino que la disminuyó –al igual que los otros pecados–, si que dejó afectada a la naturaleza del hombre. El pecado original incidió en la misma naturaleza humana provocando un desorden en sus potencias o facultades, como si un cuchillo hubiera ocasionado cuatro heridas, tal como se denominan desde San Beda el Venerable, el monje benedictino inglés, de finales del siglo VII y principios del VIII, considerado como padre de la Iglesia

Al asumir esta doctrina, explica Santo Tomás que, en el estado de inocencia o de justicia original, tal como lo denominaba San Anselmo, también monje benedictino, pero del siglo XI y doctor de la Iglesia: ««Mediante la justicia original, la razón dominaba perfectamente las fuerzas inferiores del alma; y al mismo tiempo ella estaba sujeta a Dios. Esta justicia original desapareció por el pecado de los primeros padres. Y como consecuencia lógica, todas estas fuerzas del alma han quedado como destituidas de su propio orden, con el que se ordenan naturalmente a la virtud; y la misma destitución se llama herida de la naturaleza».

El pecado original ocasionó, al igual que hicieron después los pecados actuales, la disminución de la inclinación hacia el bien o la virtud, no en cuanto su raíz, sino en cuanto su término, porque era un obstáculo que se interponía a su logro. Además, de esta alteración negativa de la aptitud natural de las facultades de la naturaleza humana al bien, afectó a la misma naturaleza provocando la rebelión de sus facultades a la razón y de esta misma a Dios. Esta insumisión del orden natural supuso que la naturaleza humana quedara «herida».

Más concretamente han sido cuatro las heridas, porque: «como son cuatro las potencias del alma, que pueden ser sujeto de la virtud, a saber: la razón, en quien radica la prudencia; la voluntad, que sustenta a la justicia; el apetito irascible, que sostiene a la fortaleza; y el concupiscible, en que está la templanza».

A las dos facultades de la vida espiritual, la razón y la voluntad, y dos de la animal, los dos tipos de la apetición sensible, el apetito concupiscible –tendencia hacia un bien sensible concreto, conocido por el conocimiento sensible–, y el apetito irascible –tendencia hacia un bien sensible concreto difícil, que requiere la lucha contra los obstáculos y que es conocido por el sentido interno de la estimativa natural o instinto, y representado por la memoria sensible– les corresponden las cuatro virtudes cardinales.

Las virtudes cardinales, que agrupan a todas las virtudes morales, perfeccionan a las cuatro facultades, que intervienen en la vida moral. El entendimiento práctico es dirigido por la prudencia; la voluntad es perfeccionada por la justicia; el apetito irascible es reforzado por la fortaleza; y el apetito concupiscible es ordenado por la templanza.

Con la indisciplina de las facultades humanas por el pecado original: «tenemos que, en cuanto que la razón pierde su trayectoria hacia la verdad, aparece la herida de la ignorancia; en cuanto que la voluntad es destituida de su dirección al bien, la herida de la malicia; el cuanto el apetito irascible reniega de emprender una obra ardua, la herida de la flaqueza. Y en cuanto que la concupiscencia se ve privada de su ordenación al bien deleitable, y en cuanto la concupiscencia se ve privada de su ordenación al bien deleitable, moderado por la razón, la herida de la concupiscencia».

Las cuatro heridas son las que impiden todo tipo de armonía en la naturaleza humana. La ignorancia del conocimiento directivo de la actividad moral no ayuda a la voluntad a unirse al verdadero bien, el bien que debe ofrecer la razón; la malicia, o maldad de la voluntad libre, inclina a lo malo, en cuanto bien aparente; la debilidad, o falta de fuerzas en el apetito inferior, influye en la voluntad; y la concupiscencia, tendencia exagerada al bien sensible, es un desorden que dificulta la vida honesta, la vida según la razón.

La ignorancia, la malicia, la flaqueza y la concupiscencia son, por tanto: «las cuatro heridas infligidas a toda la naturaleza humana por el pecado de los primeros padres. Pero, puesto que la inclinación al bien de la virtud va disminuyendo en cada hombre por el pecado actual, éstas mismas cuatro heridas son las que proceden de cualquier clase de pecados: ya que por el pecado la razón pierda agudeza, principalmente en el orden práctico; la voluntad se resiste a obrar el bien; la dificultad para el bien se hace cada vez mayor; y la concupiscencia se inflama sin cesar»[8].

La disminución de la inclinación del hombre a actuar según la virtud o el bien, efecto del pecado original, se explica por las cuatro heridas o llagas, que ocasionó en la naturaleza humana. Como también los pecados personales hacen disminuir la inclinación al bien, también acrecientan las heridas, y puede así decirse que las cuatro heridas son fruto asimismo de estos pecados. Estas heridas serán a su vez causa de otros nuevos pecados, que a su vez también dificultarán la vida honesta.

La ignorancia

La primera herida del pecado original afecta al conocimiento ético, que queda disminuido y casi hasta su disipación, porque a ella se debe la ignorancia, que se manifiesta, entre otros resultados, en la falta de atención, la duda, la incertidumbre y la falta de comprensión. Sobre ella escribía el tomista Ramón Orlandis: «La ignorancia, más o menos culpable o inculpable del valor moral verdadero de las cosas, la inconsideración, la duda o falta de convicción, los errores, así especulativos como prácticos, el defecto de viveza en la aprensión de lo moral según su valor, es decir, todo lo que sea privación o debilidad del conocimiento directivo y motivo de la actividad moral y espiritual, constituye la primera de las heridas o enfermedades dejadas por el pecado en la parte moral del hombre».

Sin embargo, con la gracia de la fe se solucionan estas carencias. «La fe sobrenatural comunica al hombre conocimientos, así especulativos, como prácticos, de verdades y valores, que sí han de tener suma virtualidad e influencia en toda la actividad de la vida moral». Orlandis enumera cuatro motivos.

El primero: «por la índole e importancia de las verdades y valores revelados, que forman el depósito de lo revelado y propuesto a la aceptación de la fe». Los contenidos de lo creído proporcionan una información, que afecta positivamente a la vida moral.

El segundo: «por la certeza, superior a toda certeza humana, que el auxilio de la gracia influye en los conocimientos y juicios de fe». La certeza de lo creído es superior a toda certeza que sigue al conocimiento natural.

El tercero: «por las consecuencias de valor práctico y directivo que la razón con su industria y su trabajo puede deducir de las verdades reveladas». Lo revelado tiene la posibilidad de ser explicitado por la razón lo que contiene de manera implícita.

El cuarto: «por los afectos y sentimientos que la admisión y consideración de tales verdades connaturalmente han de despertar en el corazón». La fe afecta no sólo al conocimiento, sino a todo el hombre, hasta a su centro o corazón en donde se arraigan todas sus facultades.

En estos cuatro efectos de los contenidos de la fe no incluyen la claridad, porque: «los conocimientos de fe son esencialmente obscuros». A pesar de esta oscuridad, proporciona tres beneficios o utilidades, que de algún modo compensan su oscuridad.

La primera que: «La certeza suple la evidencia». Tanto las evidencias inmediatas como las mediatas, o por deducción, que pueden conseguirse con el conocimiento natural, no proporcionan tanta certeza como la fe.

La segunda es que tales contenidos: «Estimulan la aplicación de la razón a la consideración de las verdades naturales de valor moral». Son un incentivo para el desarrollo del saber de la mera razón humana sobre el bien moral.

La tercera y última es que: «invitan al entendimiento a que intenté penetrar con su industria y trabajo el significado de los términos que entran en las noticias de la fe, y con esto reciben éstas una luz humana que de alguna manera suple la falta de luz divina en orden a percibir el influjo del valor moral que aportan las verdades reveladas». Tal es el valor de la razón humana estimulada por los datos de la fe que pueden aportar su pequeña luz –pero que, en definitiva, es luz– a su velada luz propia.

Concluye el P. Orlandis que: «Con todo esto en el grado que lo concede la disposición divina, puede ir curándose la primera enfermedad o herida en el alma por el pecado»[9]. Seguidamente, cita, en una nota de pie de página, un artículo de la Suma teológica, en el que el Aquinate afirma que con su mera razón «puede el hombre por sí mismo y sin el auxilio de la gracia conocer la verdad»[10].

Explica Santo Tomás, en el cuerpo del artículo, que: «conocer la verdad es cierto ejercicio o acto de la luz intelectual, porque según el Apóstol: “todo lo que se manifiesta es luz” (Ef 5, 13). Pero cualquier ejercicio implica un movimiento en sentido amplio, como llama Aristóteles movimiento al entender y querer». Además, añade: «Por más perfecta que se suponga una naturaleza corporal o espiritual, no puede prorrumpir en su acto, si no es movida por Dios (…) No sólo procede de Dios como de su primer motor toda moción, sino también de Él procede, como del acto primero, la perfección de toda forma».

Si se aplica esta doctrina al acto de entender, se obtiene que: «la acción intelectual y la de cualquier otro ser creado depende de Dios por dos capítulos: primero, en cuanto que El recibió la forma mediante la cual obra, y segundo, en cuanto que de él recibe la moción para obrar».

Respecto a la forma o naturaleza de la facultad intelectual, indica Santo Tomás seguidamente que: «el entendimiento humano tiene una forma –su misma luz inteligible– que es de por sí suficiente para conocer algunas cosas inteligibles: aquellas a cuyo conocimiento podemos llegar a través de las cosas sensibles; pero no puede conocer otras cosas inteligibles más elevadas si no es perfeccionado con una luz superior, como la luz de la fe o de la profecía, la cual se llama “luz de la gracia”, en cuanto que se añade a la naturaleza».

El hombre, con su luz natural de la razón, dada por Dios y movida también por Él, puede conocer las verdades que están al alcance de su naturaleza. Para conocer las que exceden su límite natural, necesita la luz de la fe. Todavía habría que precisar, tal como finaliza Santo Tomás su argumentación, que: «Sin embargo, a veces, Dios instruye a algunos milagrosamente mediante su gracia sobre cosas que pueden conocer por su misma razón natural, como también hace a veces milagrosamente algunas cosas que la misma naturaleza puede hacer»[11]. La gracia no sólo ampliaría la luz natural de la razón, sino también restauraría la limitación intelectual en su mismo orden.

A esta distinción del doble conocimiento natural y sobrenatural y a la necesidad de la luz de Dios para ambas, pero una según el orden natural, que permite entender las verdades naturales, y otra sobrenatural o de la gracia, que permite conocer verdades sobrenaturales, presenta la siguiente objeción: «Sobre aquellas palabras de San Pablo: “Nadie puede decir Señor Jesús, sino por el Espíritu Santo (1 Cor 12, 3), dice la Glosa de San Ambrosio: “Toda verdad quienquiera que la diga procede del Espíritu Santo” (In I Cor, 12, 3). Pero el Espíritu Santo habla en nosotros por la gracia. Luego sin la gracia no podemos conocer ninguna verdad»[12].

El Aquinate en la correspondiente respuesta vuelve a establecer la distinción al afirmar también que: «Toda verdad, quienquiera que la diga, procede del Espíritu Santo, que infunde la luz natural y mueve a entender y manifestar la verdad; pero no en cuanto que habite por la gracia santificante o conceda un don habitual añadido a la naturaleza, sino que esto sólo se da en algunas verdades que han de ser conocidas y manifestadas, y sobre todo en aquellas que pertenecen a la fe, a las que se refería el Apóstol»[13].

La malicia

Respecto a la segunda herida del pecado original, explica Orlandis que: «La malicia o maldad es aquella herida o enfermedad que radica en la misma voluntad libre, centro y raíz de la vida moral. Consiste en una manera de inclinación o adhesión habitual a lo malo, no ciertamente en cuanto es malo, sino en cuanto el mal es bien aparente del hombre»[14].

El hombre con la malicia busca el hacer daño a los demás para beneficio propio. Incluso puede llegar a la perversidad por gozar con los daños y padecimientos provocados. «El hombre que está en este estado morboso desdeña o menosprecia habitualmente su último fin, se rebela orgullosamente contra la autoridad y contra la ley que legítimamente se le impone y se hace a sí mismo centro de su vida».

La malicia se revela claramente en los pecados más graves, porque: «Los pecados que proceden de esta enfermedad son conscientes sin atenuación de ignorancia o pasión menos culpable. Manifestaciones de esta enfermedad moral son la soberbia, que incluye el menosprecio de Dios y de su excelencia y autoridad y la acedia, que es un disgusto culpable de la vida honesta y espiritual y de los gustos y consuelos que en ella se dan»[15].

Explicaba el cardenal Ratzinger que: «La “malicia” en sentido propio consiste, para Tomás de Aquino, en la rebelión deseada contra Dios, en el odio a Dios: una posición verdaderamente absurda posible únicamente allí donde la acidia metafísica, el no contra el amor de Dios, se ha convertido además en el centro de la existencia. Aquí se encuentran la “pereza” (falsa humildad) y el orgullo de la negación. Hoy podemos darnos cuenta de cómo se amplían las consecuencias y de qué forma alcanza a ciertas personas, que en la prisión de su “no” se mueven hacia un odio, que se calma únicamente por la destrucción del hombre»[16].

Nota seguidamente Orlandis que: «La caridad elemento primordial de la vida sobrenatural, remedia esta enfermedad en su más honda raíz. Porque ella inclina la voluntad a su último fin verdadero; hace que el hombre salga de su egoísmo para juntarse en unión de amor con Dios y con el prójimo; trae consigo las virtudes, que sujetan al hombre a la autoridad de Dios y le hacen acatar su infinita excelencia y sus derechos soberanos, como son la humildad, la religión, la obediencia, y con esto rectifica y sana la voluntad en su más íntima raíz; además, es la fuente de donde dimana el sincero gozo espiritual, que hace llevaderos y suaves los sacrificios del egoísmo»[17].

El término caridad puede significar el amor de Dios y el amor sobrenatural del hombre a Dios y al prójimo por Dios. Este segundo sentido es al que se refiere San Pablo en el conocido pasaje: «Si yo hablará las lenguas de los hombre y de los ángeles y no tuviera caridad (…) no sería nada»[18]. No es el mero amor de compasión hacia los que tienen necesidad y que hace que se les socorra con hechos y obras, que se llaman por ello caritativas. Es una virtud teologal, infundida por Dios, que dispone a amar a Dios por sí mismo y a nosotros ya la prójimo por Dios, sin esfuerzo o como de un modo connatural, bajo la acción de la gracia.

En este último sentido, al que se refiere Orlandis, debe tenerse en cuenta, que la caridad es infundida por Dios, conjuntamente con la gracia santificante. «La caridad, por sobrepasar la proporción de la naturaleza humana no depende de ninguna virtud natural, sino de la sola gracia del Espíritu Santo, que la infunde. Por lo cual, la cantidad de caridad no depende de la condición de la naturaleza o de la virtud natural, sino sólo de la voluntad del Espíritu Santo, que reparte sus dones como quiere. Por eso, San Pablo dice: “A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida de la donación de Cristo” (Ef 4, 7)»[19]. Sobre este pasaje paulino comenta Santo Tomás: «queda al arbitrio de Cristo dar o no dar, así también dar menos o más»[20].

Aunque la caridad provenga de Dios, no obstante, podría pensarse que: «la caridad es infundida por Dios en el hombre según la capacidad de virtud natural»[21]o su capacidad natural. Además, se lee, en San Mateo, en la parábola de los talentos, que el señor da a sus siervos: «a cada uno según su capacidad»[22], o virtud natural.

Precisa Santo Tomás que: «Esa virtud, conforme a la cual da Dios sus dones, es una disposición o preparación precedente, o una tendencia del alma a recibir la gracia, Pero incluso, esa misma disposición o impulso los causa el Espíritu Santo, moviendo más o menos la mente del hombre según su voluntad. De aquí que diga el Apóstol: “que nos hizo dignos de participar de la suerte de los santos en la luz” (Col 1, 12)»[23].

Si la caridad y toda gracia son absolutamente gratuitas, hay que afirmar que son infundidas por Dios en la medida y grado según libre voluntad y sin depender de ninguna disposición o capacidad natural. Si se da tal capacidad ha sido por el previo influjo de la misma gracia, la denominada gracia actual, que la da según la cantidad que quiere.

Sobre esta acción interior del influjo de Dios en la libertad humana, podría aplicarse esta descripción de San Francisco de Sales en su Tratado de amor de Dios: «La gracia actúa tan suavemente y se adueña tan delicadamente de nuestros corazones, que ninguna lesión causa a la libertad de nuestra voluntad; mueve con energía y finura los resortes del espíritu, y nuestro libre albedrío no sufre violencia alguna; tiene fuerzas no para oprimir, sino para aliviar el corazón; usa de santa violencia no para violentar; sino para seducir nuestra libertad; obra con decisión, más con tanta suavidad que la voluntad no se siente quebrantada bajo el peso de su acción; presiona, pero no aplasta la libertad; en medio de tantas solicitudes, consentiremos o resistiremos según nuestro beneplácito»[24].

La libertad no queda suprimida, sino regenerada de su malicia y con mayor posibilidad de elección. Por ello: «Quien dijese que nuestro libre albedrío no coopera cuando consiente a la gracia con que Dios le previene, o que no puede rechazar la gracia negándole el consentimiento, contradiría a toda la Escritura, a los Padres antiguos, a la experiencia y sería excomulgado por el Concilio de Trento»[25].

Notas además el autor que: «cuando se afirma que podemos rechazar las celestiales inspiraciones y resistir a los divinos llamamientos, no se entiende que podemos impedir a Dios que nos inspire y que nos llame (…) ello se realiza “en nosotros”, pero “sin nosotros”: son favores que Dios nos hace antes que nos demos cuenta»[26].

Explica lo que ejemplifica esta actuación de la gracia sobre la «mala» voluntad para hacerla libre, al añadir: «El nos despierta mientras dormimos y, por consiguiente, nos encontramos despiertos antes de haberlo pensado; pero en nosotros está levantarnos o continuar acostados; aunque nos despertó sin nuestra cooperación, no nos quiere levantar sin ella. Ahora bien, no levantarse y volverse a dormir es despreciar al que despierta, ya que el fin de despertar es hacer a uno levantarse»[27].

Sobre el remedio de la caridad, concluye Orlandis que, al aceptar la gracia de la caridad y no ponerle impedimentos u obstáculos a su curso, y, así su libertad ya regenerada, se encontrará, como consecuencia: «Cooperando el hombre con la caridad, derramada en lo más profundo de su corazón por el Espíritu Santo, podrá alcanzar la perfecta curación de su egoísmo y de la maldad de su propia voluntad, innata o acaecida culpablemente»[28].

La cobardía

Explica Orlandis que: «Las otras dos heridas o enfermedades que en el hombre deja el pecado, es a saber la debilidad o cobardía y la concupiscencia o inclinación desordenada al bien sensible propio del apetito inferior».

Respecto a la primera herida indica que: «La debilidad es una falta de fuerzas en el apetito inferior, de aquellas fuerzas que, si fuera perfecto el apetito, reforzarían la razón y el libre albedrío ante las dificultades que se oponen a la vida moral honesta. Sin fuerzas, el apetito se acobarda y este acobardamiento influye naturalmente en la voluntad, de modo que no aumenta sus fuerzas, sino que las quita».

La flaqueza o debilidad de la apetición sensitiva irascible no sólo no ayuda a la apetición racional o voluntad a la que está ordenada, sino que la disminuye y puede así cae en la cobardía o en el temor. La voluntad se acobarda en este sentido por la falta de fortaleza. Con el obstáculo de la pasión del temor, ya no puede pueda la voluntad elegir fácilmente el bien de la razón, aunque sea arduo y difícil.

Nota Santo Tomás que: «el recto orden consiste en que la voluntad se someta a la razón. Esta dicta que debe huirse de ciertas cosas y deben buscarse otras, entre las primeras, manda huir de unas más que otras, como asimismo manda realizar una con preferencia sobre otras; y también que cuanto más debe buscarse un bien, tanto más debe huirse del mal contrario. De ahí que la razón manda realizar ciertos bienes con preferencia a la huída de ciertos males».

Puede seguirse de la flaqueza del apetito irascible el pecado del temor, porque: «cuando la voluntad huye de aquello que la razón le manda soportar para no desistir de otras cosas que debe emprender más ardorosamente, se da un temor desordenado»[29], que es un mal.

La concupiscencia

Respecto a la otra herida de la pasión, escribe el P. Orlandis: «La concupiscencia es una tendencia exagerada, vehemente o tenaz, del apetito inferior al bien sensible; tendencia desordenada, porque lejos de ayudar a la voluntad a abrazarse con el verdadero bien, con el bien de la razón, distrae la razón, perturba la imaginación, confunde el criterio y el juicio práctico, y con esto dificulta la vida honesta, la vida según los criterios y juicios acertados de la razón».

Si la debilidad o flaqueza del apetito irascible, efecto del pecado, afecta a la voluntad, la concupiscencia o inclinación excesiva a los bienes sensibles del apetito sensible, no sólo lo hace también con la voluntad, que le da el consentimiento, y cae con ello en el deseo desordenado, sino también en la razón, al ofuscarla al presentarle el atractivo del bien placentero. Es posible que incluso, por el ímpetu de la pasión, que la razón quede completamente deslumbrada y, por tanto, con la imposibilidad de la libertad, que necesita del juicio racional para el acto de elección. «La pasión puede ser tan vehemente, que en algunos casos el hombre obre sin razón y sin libertad, y, entonces, aunque no se dé el pecado formal, la vida moral será pobre y miserable»[30].

Según Santo Tomás: «Si la concupiscencia llega a privar totalmente del conocimiento como sucede en aquello a quienes la pasión torna locos, elimina entonces el acto voluntario, pero sin causar propiamente el involuntario, pues en los privados del uso de razón no se da ni voluntario ni involuntario»[31].

En este caso: «la razón queda totalmente impedida, perdiendo el hombre el uso de razón; así acontece en quienes, bajo un violento acceso de cólera o de sensualidad, se tornan furiosos o dementes, lo mismo que por otra perturbación orgánica, ya que estas pasiones suelen producir trastornos fisiológicos. Sucede entonces a éstos lo que a los brutos, que necesariamente son arrastrados por el ímpetu de la pasión; y en ellos, no habiendo actuación de la razón, no la hay tampoco de la voluntad»[32].

Sin embargo, como añade Orlandis: «En muchos otros casos la pasión no tiene fuerza para obscurecer del todo la razón e impedir el ejercicio del libre albedrío, y entonces no excusa de pecado; el pecado que se comete a impulso de la pasión, es decir, de los temores y deseos desordenados, de sí es ciertamente menor que el pecado que tiene su origen en la malicia, en la elección y determinación de la voluntad, pero no deja de ser pecado y por tanto opuesto a la vida moral honesta y a la vida espiritual»[33].

También el Aquinate indica, después de exponer el primer caso, que: «Otras veces la concupiscencia no priva del conocimiento, ya que no impide la facultad de conocer, sino sólo la atención actual al caso concreto. Y aun esto mismo es voluntario, pues que la voluntad conserva la facultad de no querer y no obrar, y también de no prestar atención; puede, en efecto, resistir a la pasión»[34].

En este segundo caso: «La razón no es totalmente absorbida por la pasión, sino se conserva en parte el juicio libre de la misma, y en el mismo sentido queda también parcialmente la actuación de la voluntad. Y en tanto la razón permanece libre y no subyugada por la pasión, en otro tanto subsiste un movimiento de la voluntad no necesario ni sometido por el atractivo pasional».

Teniendo en cuenta estos dos casos posibles de actuación de la herida de la concupiscencia, concluye el Aquinate: «En consecuencia, o no hay actuación de la voluntad en el hombre, sino sola la pasión domina, o si persiste este acto de la voluntad, no obedece necesariamente al impuso de la pasión»[35].

Estas dos heridas o enfermedades, que producen todos los pecados, y que les antecede el fomes, la inclinación desordenada habitual, también legado del pecado original, tienen su remedio, tal como enseña Ramón Orlandis, en la virtud de la esperanza. Si la fe es el remedio de la ignorancia, y la caridad de la malicia, la esperanza lo es de la flaqueza y de la concupiscencia actual.

El motivo que sea el remedio que cura estas dos enfermedades pasionales es porque: «La virtud teologal de la esperanza hace amar el bien divino como capaz de llenar todas las aspiraciones del hombre, y al mismo tiempo le hace confiar que no le faltará el auxilio divino sobrenatural para llegar a la posesión de tanto bien».

Con la esperanza, se espera no sólo en el fin último o bien supremo, sino también los medios para conseguirlo: a gracia de Dios. Comenta, nuestro autor que: «Con esto ya se ve cuánta virtualidad ha de tener esta divina esperanza para ordenar al hombre hacia su verdadero bien y para robustecerle en orden a trabajar y a luchar para conquistarlo», porque se lo permitirá la gracia gratuita de Dios.

Por último, precisa que: «Además, acompañan a la esperanza, la fortaleza, la magnanimidad y las otras virtudes infusas, cuyo efecto es robustecer la voluntad y ordenar la energía del apetito hacia el fin verdadero del hombre. Por otra parte, vienen también en auxilio de la esperanza, la templanza, la castidad, la humildad, etc., que refrenan sobrenaturalmente las tendencias desordenadas del apetito y lo encauzan hacia el bien verdadero del hombre»[36].

El modo, la especie y el orden

Después de exponer los efectos del pecado en el bien de la naturaleza humana, Santo Tomás, trata de su efecto en el modo, especie y orden, triada, que descubrió San Agustín en su descripción del bien. Escribe el Aquinate que parece efecto del pecado la privación de modo, especie y orden, porque: «el pecado respecto del alma es como la enfermedad respecto del cuerpo según aquello del Sal 6, 3: “Apiádate de mí, Señor, porque estoy enfermo”, Pero la enfermedad nos priva del modo, especie y orden del cuerpo. Luego el pecado priva el modo, especie y orden del alma»[37].

Modo, especie y orden son la caracterización trinitaria del bien finito, descubierta por San Agustín, y que le permitió la jerarquización de los bienes finitos en una graduación de niveles de participación del bien. Modo, especie y orden no son constitutivos intrínsecos de los entes, y menos con una relación de materia y forma, sino dimensiones de toda perfección en cada uno de los entes.

San Agustín los relaciona con las palabras de la Escritura: «ordenaste todas las cosas en medida, número y peso»[38]. Sobre estas tres «cosas» explica: «Dios no es medida, ni peso, ni número, ni todo esto a la vez. Si entendemos por medida lo que conocemos cuando se mide una cosa, y por número lo que contamos en ella, y por peso lo que en las cosas pesamos, Dios ciertamente no es esto. Pero si entendemos por medida la que determina el modo de existir de todo ser, y por número el que suministra la forma de la existencia, y por peso el que reduce a la estabilidad y quietud a todo ser», o su fin en cuanto alcanzado y al que estaba ordenado o dirigido, entonces: «El es el primero, el Verdadero y el Único que es todas estas cosas, pues El determina, forma y ordena todas las cosas»[39]. Es el que ha creado todos los bienes en la criatura con tres dimensiones metafísicas: medida o modo, que es su manera individual o no común de existir; número o forma, o especie, que la expresa; y peso u orden, o finalidad, que mueve como el peso.

Santo Tomás prueba esta triple dimensión de lo bueno por su misma esencia. Lo que las cosas son, que se expresa en su definición o especie, muestra la necesidad de admitir el modo, la especie y el orden, porque la especie o esencia, forma de lo individual existente, exige algo que le anteceda, que es lo que se denomina modo, y algo que se derive, que es el orden. «Como quiera que cada cosa es lo que es por la forma, y hay cosas que la forma presupone y otras que necesariamente se siguen de ella, para que algo sea perfecto y bueno es indispensable que tenga, además de la forma, lo que la forma presupone y lo que de ella se sigue. La forma presupone que sus principios, sean los materiales o los eficientes, se adapten a ella, y a esto llamamos su modo, y por esto se dice San Agustín que “la media establece el modo”».

En la esencia concreta singular, que es la que existe, el modo es la vertiente existencial y singular por el que puede estar y actuar determinadamente en un lugar concreto. Es la medida, porque según el modo una perfección se da en la realidad. Para Santo Tomás, por ello, la individualidad no queda fuera del bien, que no está reducido a la dimensión esencial o específica, sino que es una dimensión suya. Lo que es bueno lo es también por su individualidad o diferencias propias. Junto con las diferencias, que pertenecen a la misma especie, que es buena por sus constitutivos intrínsecos o perfecciones, todavía es posible mantener otras diferencias en su perfección por su modo, peculiaridad o estilo, de realizar la misma esencia.

La forma o formalidad de las cosas, está constituida los principios o constitutivos intrínsicos de la esencia, que la hacen buena. «A la propia forma se llama especie, porque las cosas pertenecen a alguna especie en virtud de ella, y la frase “el número proporciona la especie” quiere decir que las definiciones que determinan la especie son como los números, como dice Aristóteles, porque así como la adición o substracción de una unidad varía la especie del número, así también varía la definición si se añade o quita una diferencia».

El modo es ininteligible. En cambio, la especie es el aspecto conceptualizable de lo bueno, lo que atrae la atención de la inteligencia. Sin embargo, esta segunda dimensión del bien, que como las otras no es un bien, ni, por tanto, ente o cosa, sino, con las otras dos dimensiones, lo que constituye al bien, a la propiedad trascendental del ente

De la especie se sigue el orden «De la forma se deriva la inclinación al fin, a la acción y a otras cosas, porque los entes que están en acto obran y tienden a lo que les es provechoso con arreglo a su forma, y esto es lo que entendemos por “peso y orden”. De ahí que el concepto de bien, atendiendo a la perfección, consista también en el modo, especie y orden»[40].

La tercera dimensión del bien, el orden, es la relación o lo relativo, que está fundado en las otros dos. Da razón de la referencia y orientación de las cosas, de su dinamismo tendencial, tanto en su aspecto de apetición o de búsqueda como de difusión de sí. El orden es, por tanto, la inclinación o tendencia que lo bueno, según sus perfecciones intrínsecas, tiene a otras cosas distintas. El modo y especie son los que causan el orden. El orden implica, por tanto, un orden específico y un orden particular o individual.

Para resolver el problema de si el pecado –mal o privación del bien debido-, que en cuanto tal no tiene modo especie y orden, destruye también estas tres dimensiones en su sujeto, parte Santo Tomás de la siguiente tesis: «Modo, especie y orden siguen a cada bien creado en cuanto tal y también a cada ente. En efecto, todo ser (esse) y bien se considera por alguna forma, según que ésta se tome en el sentido de especie. La forma de cada cosa, cualquiera que sea, substancial o accidental, es según alguna medida; de donde en el libro VIII de la Metafísica de Aristóteles (c. 4, n. 6), se dice que: “las formas de las cosas son como los números”. Y por esto tiene cierto modo, que se considera medida. Y en fin, por su forma cada cosa se ordena a otra».

Se deriva de ello que: «según los diversos grados de bien, son los diversos grados de modo, especie y orden. Luego hay un bien, que pertenece a la misma naturaleza substancial, que tiene su modo, especie y orden, y eso no es privado ni disminuido por el pecado».

El pecado, por tanto, no quita ni disminuye las perfecciones de la naturaleza substancial humana, ni su orden o inclinación al bien, ni tampoco sus bienes individuales o propios. Sin embargo: «Hay, además, un bien en la inclinación natural, y esto también tiene su modo, especie y orden, éste se disminuye por el pecado, como se ha dicho, pero no se quita totalmente».

Además, en tercer lugar: «Hay también un bien de la virtud y de la gracia, que también tiene su modo, especie y orden; y éste es totalmente quitado por el pecado mortal», porque con él se pierde la gracia santificante, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, además de todos los méritos adquiridos con la gracia.

Por último: «Hay también un cierto bien que es el mismo acto ordenado, que también tiene su modo, especie y orden; y la privación de éste es esencialmente el mismo pecado. Y así como es patente que cualquier pecado es privación del modo, la especie y el orden». El pecado quita, con su desorden monstruoso de la preferencia idolátrica a la criatura, el bien del acto ordenado.

En su autobiografía, Santa Laura Montoya, cuenta que en 1907, cuando contaba treinta y tres años: «Lo que del pecado sentí entonces, no es para decirlo, porque no hay palabras en lengua humana que digan lo que de negaciones encierra, lo que en el alma hace y lo que destruye a Dios dentro del alma humana ¡Dios mío! ¡Quién pudiera morir de dolor por la existencia de desorden tan cruel, en vuestra misma creación!»[41]

Cuenta asimismo la santa colombiana que dieciséis años más tarde vio también con la misma clarividencia, sin duda sobrenatural, que se le: «mostró muy claro ese fondo malo, esa potencia para el pecado, esa impotencia para lo bueno y esa desconcertadora oscuridad, que el alma tienen en sí misma, desde la caída original, acrecentando todo con mis pecados que si por misericordia de Dios no han sido mayores, si son los que entrañan mayor ingratitud. Total que aquella suprema luz que creo muy semejante a la que tendrán las almas al presentarse, en el momento de expirar, delante del esplendor de Dios, me mostró la suprema verdad de mi miseria desnuda»[42].

Eudaldo Forment

[1]SANTO TOMÁS, Suma teológica, I-II, q. 82, a. 3 ad 3.

[2] Ibíd., I-II, q. 85, a. 1, in c.

[3]Ibid., I-II, q. 82, a. 1, ad 3.

[4]Ibíd., I-II, q. 85, a. 2, ad 1.

[5]Ibíd., I-II, q. 85, a. 2, ob 1.

[6] Ibíd., I-II, q. 85, a. 2, ad 1.

[7]Ibíd., I-II, q. 85, a.2, ad 3.

[8] Ibíd., I-II, q. 85, a. 3, in c.

[9] RAMON ORLANDIS DESPUIG, S.I., Pensamientos y ocurrencias, Barcelona, Editorial Balmes, 2000, p. 288.

[10] SANTO TOMÁS. Suma Teológica, I-II, q. 109, ad 1, sed c.

[11] SANTO TOMÁS, Suma teológica, I-II, q. 109, a. 1, in c.

[12] Ibíd., I-II, q. 100, a. 1. ob. 1.

[13] Ibíd., I-II, q. 100, a. 1. ad 1.

[14] RAMON ORLANDIS DESPUIG, S.I., Pensamientos y ocurrencias, op.cit., pp. 288-289.

[15] Ibíd., p. 289.

[16] JOSEPH RATZINGER, Mirar a Cristo, Valencia, Edicep, 2005, 2ª ed., pp. 83-84.

[17] RAMON ORLANDIS DESPUIG, S.I., Pensamientos y ocurrencias, op. cit., p. 289.

[18] 1Cor 13, 1.

[19] SANTO TOMÁS, Suma teológica, II-II, q. 24, a. 3, in c.

[20] IDEM, Comentario a la Epístola de San Pablo a los Efesios, c. 4, lec. 3.

[21] IDEM, Suma teológica, II-II, q. 24, a. 3, ob. 1.

[22] Mt 25, 15.

[23] SANTO TOMÁS, Suma teológica, II-II, q. 24, a. 3, ad 1.

[24] SAN FRANCISCO DE SALES, Tratado del amor de Dios, Madrid, BAC, 1995, p. 159.

[25] Ibíd., p. 160.

[26] Ibíd., pp. 160-161

[27] Ibíd., p. 161.

[28] RAMON ORLANDIS DESPUIG, S.I., Pensamientos y ocurrencias, op. cit., p. 289.

[29] SANTO TOMÁS, Suma teológica, II-II, q. 125, a. 1, in c.

[30] RAMON ORLANDIS DESPUIG, S.I., Pensamientos y ocurrencias, op. cit., p. 290.

[31] SANTO TOMÁS, Suma teológica, I-II, q. 6, a. 7, ad 3.

[32] Ibíd., I-II, q. 10, a. 3, in c.

[33] RAMON ORLANDIS DESPUIG, S.I., Pensamientos y ocurrencias, op. cit., p. 290.

[34] SANTO TOMÁS, Suma teológica, I-II, q. 6, a. 7, ad 3.

[35]Ibíd., I-II, q. 10, a. 3, in c..

[36] RAMON ORLANDIS DESPUIG, S.I., Pensamientos y ocurrencias, op. cit., p. 290.

[37] SANTO TOMÁS, Suma teológica, I-II, q. 35, a. 4, sed c.

[38] Sab 11, 21.

[39] SAN AGUSTÍN, Del génesis a la letra, lib. 4, c. 3.

[40]Santo Tomás,Suma teológica, I, q. 5, a,. 5, in c. Cf. Aristóteles, Metafísica, VII, c. 3, n. 8, 1043b34.

[41]Laura Montoya Upegui, Autobiografía, Medellín, Impr., Carvajal, 1991, 2ª ed., c. XXII, p. 269.

[42] Ibíd., p. 712.

Todavía no hay comentarios

Dejar un comentario