JESÚS MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Kenosis. Ensayo sobre el dolor humano a la luz del dolor de Cristo, ITC, Santiago de Compostela 2014, 333 páginas, ISBN 9788494240249.

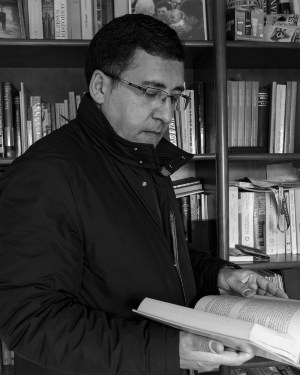

1. D. Jesús María, a lo largo de los años, nos ha ido regalando muchos textos. Menciono solamente algunos de ellos: Memorias de Marcos el Evangelista (dos volúmenes; 2003-2004), Creer a pesar del dolor (2006), A la sombra del Padrenuestro (2009).

Acercarse a los libros de D. Jesús María es acercarse, en primer lugar, a la Sagrada Escritura. En la Biblia está la fuente por antonomasia de su reflexión y de su meditación. Él ha asumido con plena convicción la enseñanza del Concilio Vaticano II en la constitución Dei Verbum: “Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y, por ser inspiradas, son en verdad la palabra de Dios; por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología” (DV 24).

Una teología, por erudita que fuese, si se aparta de la inmediatez de la Escritura, leída en la tradición de la Iglesia, se vuelve una teología muerta, sin alma; un cadáver más o menos adornado con conceptos y razonamientos.

Junto a la Escritura, y no en una mera yuxtaposición a la misma, sino en una auténtica convergencia, que nace del diálogo entre la palabra de Dios y la propia vida, está la experiencia personal de D. Jesús María. La experiencia de un sacerdote que lee su vida como si fuese una partitura de canto gregoriano, formada de arsis y tesis, de ascensos a las cimas y de descensos a las simas (cf p. 14). Una partitura en la que Dios se hace presente para ayudar a descubrir al autor que el ejercicio del ministerio sacerdotal comprende ser, a la vez, como Cristo, sacerdote y víctima (cf. p. 15).

La experiencia del dolor humano se abre al misterio del dolor de Cristo, a la co-redención con Él y a la compasión con todos.

Una tercera fuente – además de la Sagrada Escritura y de la experiencia vital – la constituye, a mi juicio, la compañía de muchos autores, cuyas obras han sido leídas muchas veces: Olegario González de Cardedal, S. Kierkegard, San Agustín, H. U. von Balthasar o Miguel de Unamuno, por citar solamente algunos de ellos. La abundante bibliografía que figura al final del libro da cuenta, además, de la erudición de D. Jesús María y de su amplio conocimiento de muchos nombres destacados en el ámbito teológico y filosófico.

2. El título del libro describe perfectamente su contenido y el tipo de aproximación que se hace al mismo: Kenosis. Ensayo sobre el dolor humano a la luz del dolor de Cristo.

La palabra kenosis no es una palabra más del vocabulario bíblico. M. Kähler escribió que los evangelios son “historias de la pasión con una extensa introducción”. Y W. Kasper afirma. “La cruz no es solo la consecuencia de la conducta terrena de Jesús, sino el objetivo de la encarnación; no es un apéndice, sino lo que da sentido al acontecimiento de Cristo y es la meta final de todo lo demás. Dios no se habría humanado de no haber penetrado en el abismo y en la noche de la muerte” (El Dios de Jesucristo, Salamanca 1986, 220).

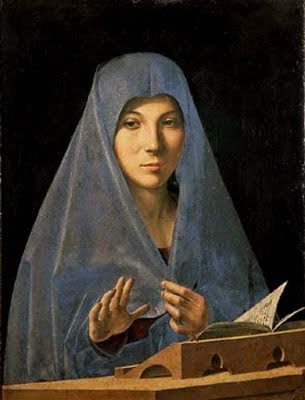

Cristo, siendo de condición divina, “se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo” (Flp 2,7). Dios no de desdiviniza, ya que ello es imposible, pero sí siente desde la eternidad compasión por nuestra miseria. Como decía Orígenes: “Caritas est passio”.

La kenosis de Cristo Jesús, la kenosis de Dios, es el eje a la luz del cual D. Jesús María se adentra en el abismo del dolor humano, en el profundo interrogante que el dolor plantea; un interrogante que no es, ante todo, una pregunta por el hombre, sino una pregunta por Dios, por la veracidad de su compromiso con el hombre.

El dolor humano solo encuentra consuelo si se abre al dolor de Cristo. Él es el Cordero de Dios que porta sobre sí el sufrimiento de la humanidad. A la luz del dolor de Cristo, el dolor humano encuentra la consolación que brota del amor: “El dolor, porque ha sido vivido por el Hijo de Dios, es acogido y abrazado en su amor que transforma y recrea” (R. Fisichella).

La obra de D. Jesús María es un ensayo, un género literario que permite al autor desarrollar sus ideas con mayor agilidad y, sin detrimento del rigor intelectual, conferir a la obra un marcado tono personal y un estilo de gran fuerza expresiva. Por ejemplo, al referirse a cómo la Iglesia ha de transmitir la verdad de Dios, nos dice el autor: “Sin preguntas elocuentes, sin distinciones groseras o interesadas, sin sobar la gracia recibida, que por ser divina es muy delicada. Así creo yo que debe actuar la Iglesia al transmitir al mundo la verdad de Dios que es su Gloria [….] Las rosas hay que ofrecerlas en su mismo tallo, y la nieve en la alta montaña. Toda otra forma de ofrecerla es degradarla. Es así como Dios nos regala su Gloria y así debe ser como la Iglesia debe transmitirla” (p. 271).

El libro está articulado en tres partes. La primera se titula “la kenosis de Dios”: en el seno de la Trinidad, en la creación, en la Encarnación, en la Cruz, en el descenso a los infiernos. La segunta parte se titula “la kenosis eucarística”: la Iglesia kenótica y la kénosis del creyente. La tercera parte ofrece un “epílogo testimonial para un creyente agónico”.

Leer más... »

Homilía para el Domingo sexto de Pascua (Ciclo A)

Homilía para el Domingo sexto de Pascua (Ciclo A)

El beato Newman escribió: “Las opiniones cambian, las conclusiones se debilitan, las investigaciones se agotan, la razón se detiene: solo la fe llega hasta el final, solo la fe permanece” (J.H. Newman, “Discursos sobre la fe”, Madrid 1981, 197).

El beato Newman escribió: “Las opiniones cambian, las conclusiones se debilitan, las investigaciones se agotan, la razón se detiene: solo la fe llega hasta el final, solo la fe permanece” (J.H. Newman, “Discursos sobre la fe”, Madrid 1981, 197). R. SPAEMANN, Sobre Dios y el mundo. Una autobiografía dialogada, Biblioteca Palabra 47, Ed. Palabra, Madrid 2014, ISBN 978-849061-034-3, 396 p., 13 euros.

R. SPAEMANN, Sobre Dios y el mundo. Una autobiografía dialogada, Biblioteca Palabra 47, Ed. Palabra, Madrid 2014, ISBN 978-849061-034-3, 396 p., 13 euros. “Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14,6). Con estas palabras, el Señor se define a sí mismo como el camino único que conduce al Padre: “Aquel que es el camino, no puede llevarnos por lugares extraviados, ni engañarnos con falsas apariencias el que es la verdad, ni abandonarnos en el error de la muerte el que es la vida”, comenta San Hilario.

“Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14,6). Con estas palabras, el Señor se define a sí mismo como el camino único que conduce al Padre: “Aquel que es el camino, no puede llevarnos por lugares extraviados, ni engañarnos con falsas apariencias el que es la verdad, ni abandonarnos en el error de la muerte el que es la vida”, comenta San Hilario.