El origen del ciclo santoral en el año litúrgico (Mártires - III)

El germen histórico del culto a los santos nació, así pues, con los mártires. El concepto de “santo” ha sido tomado de modo diverso en el curso de la historia. Cuando hablamos hoy de un santo, entendemos generalmente una persona de una fe y una conducta moral extraordinarias, y que la Iglesia así lo reconoce y propone a todos, lo canoniza, es decir, lo presenta como “canon”, norma de vida cristiana, aprobando su culto e intercesión. Sin embargo “hasta mediados del siglo IV los cristianos consideraban santos propiamente sólo a los mártires, los que habían dado la vida por la confesión de la fe” (Olivar, A., “La historia del culto a los santos y de los martirologios”, en Phase 42 (2002), p. 287).

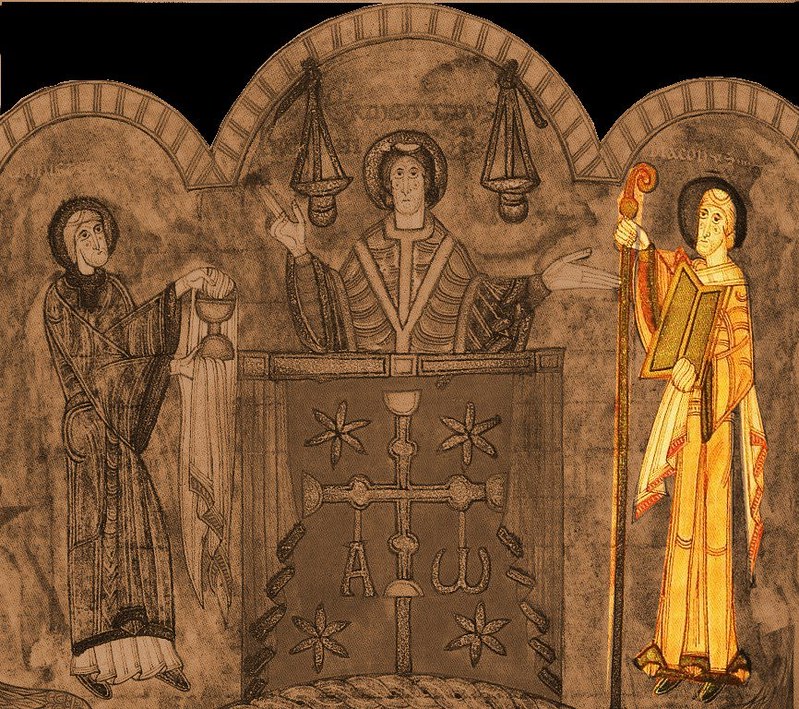

El culto a los santos comenzó con el honor tributado a los mártires porque se veía en el mártir al perfecto imitador de Cristo (Cf. S. Clemente de Alejandría, Stromata IV, 4, 15; 9, 75).

En el mártir, de modo eminente, se ha realizado en su plenitud el Misterio pascual del Señor, su muerte y su resurrección. Vivieron y reprodujeron el Misterio pascual de Cristo:

“Estos mártires son hombres y mujeres que han realizado plenamente en su vida real la presencia de Cristo y de su Cruz que se les había dado por el Misterio sacramental. Y son también hombres y mujeres que han cumplido, como podemos verlo, este “paso” definitivo, por medio de la Cruz, del mundo de hoy al mundo del futuro, al mundo de la Resurrección. La celebración de la “memoria de los mártires”, tal como la llamaba la Iglesia antigua, es por tanto la celebración en la que el Misterio de la Cabeza se cumple en el Cuerpo, es la verificación, si podemos emplear este término, de la afirmación de san Pablo: “si sufrimos con él, seremos glorificados con él”” (Bouyer, L., La vie de la liturgie, Paris 1960, p. 268).

El nombre del mártir era pronunciado en la celebración del Sacrificio eucarístico y tenía rango de honor, especialmente cuando se incluía en la misma Plegaria eucarística. Es el testimonio de los Padres:

“Recordamos también a todos los que ya durmieron: en primer lugar, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, para que por sus preces y su intercesión, Dios acoja nuestra oración” (S. Cirilo de Jerusalén, Cat. Mist. V, 9).

“¿Qué piensas de lo que se ofrece por los mártires, que en esa hora son invocados? Aunque se trate de mártires, también para los mártires es un gran honor el que se les nombre, estando presente el Señor, cuando se realiza esa muerte, ese sacrificio escalofriante, ese misterio inefable” (S. Juan Crisóstomo, Hom. Hech. Apost., XXI, 5,4).

Pensemos, por ejemplo, en la memoria de apóstoles y mártires que se incluye en el Canon romano (o Plegaria eucarística I). En el “Communicantes”, junto a la Virgen María, San José y los apóstoles, son recordados los siguientes mártires: “Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián” y en el “Nobis quoque”, la segunda lista de santos mártires, todos vinculados a la Iglesia romana: “Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia” añadiendo “y de todos los santos”.

Con el paso del tiempo, a finales del siglo III, se incorporan al culto cristiano otros santos que confesaron la fe con sus vidas, pero que no sufrieron martirio; se añaden también los ascetas y las vírgenes que viven un martirio incruento por la radicalidad de su seguimiento de Cristo, así como los santos pastores y padres de la Iglesia.

“Ya en el siglo IV, si no antes, existían listas que no eran meros obituarios, sino calendarios, ya que entre las fechas, bien ordenadas, de los aniversarios de los mártires y de los obispos, cuando se combinan y se leen en sus respectivos lugares, los epígrafes de las solemnidades litúrgicas del Señor y de otros días, como son, en los documentos más antiguos, los aniversarios de los fundadores (“conditores”) de iglesias, entre los que se cuentan muchos titulares de las más antiguas de Roma: las “domus Caeciliae, Eusebii, Anastasiae, Pudentis, Chrysogoni” y de otros personajes, que no tardaron en ser considerados santos y revestidos con ropajes legendarios de supuestos martirios, ya que no se veneraban, en un principio, sino mártires. Terminadas las épocas de las persecuciones se añadieron a los mártires otros santos que recibieron el título de “confessores” (igualmente obispos) o de “virgines”. Entre sus días se hallaban señalados los aniversarios de dedicaciones de iglesias” (Olivar, A., “El Martirologio”, en Phase 25 (1995), p. 458).

Junto al mártir, el concepto de santidad fue incluyendo a otros que vivieron testimonialmente, martirialmente, como las vírgenes consagradas, los ascetas y los monjes, provocando una visión nueva de la santidad:

“ya que los mártires eran de algún modo “los santos” por excelencia, los santos que están en el origen de la idea de santidad personal en el cristianismo, los cristianos pronto se plantearon si podría existir un equivalente al martirio. Si lo que hace de la muerte un sacrificio no es el simple hecho de morir, sino la aceptación de la muerte en la “participación del Misterio”, en la participación en la muerte de Cristo, los cristianos tal vez podrían encontrar una manera de alcanzar la santidad de los mártires aceptando de forma semejante su forma natural cuando les llegase, incluso si no la sufriesen a manos de otros hombres. Casi desde el principio, esta idea se aceptó como verdadera, y especialmente en el caso de vírgenes consagradas a Cristo. La virginidad dedicada para el Reino de Dios se consideró como una especie de martirio tan largo como la vida, ya que implicaba una renuncia completa a la fecundidad natural de la vida humana, a fin de consagrarse más completamente al Reino que va a venir.

Más generalmente, como lo vemos en la Exhortación al martirio de Orígenes, el ascetismo voluntario, que había sido considerado al principio como una preparación al martirio, llegó a considerarse como su equivalente.

En el siglo IV, cuando las ocasiones de sufrir el martirio prácticamente desaparecieron, el monje comenzó a ocupar el lugar del mártir, realizando a su manera un martirio libremente aceptado. Pero es muy importante ver que el monje no ocupa el lugar del mártir únicamente en razón de su ascetismo, sino también a causa del carácter “carismático” o, si se prefiere, “místico” que se atribuía al pleno desarrollo de su vocación” (Bouyer, L., La vie de la liturgie, Paris 1960, p. 277).

A lo largo de este proceso de conformación de la liturgia cristiana, se incorporan por último los obispos santos por su vida insigne y ejemplar en el servicio pastoral. Un ejemplo cercano son los dípticos de nuestro venerable rito hispano, en los que se nombra a los mártires, a los confesores y a todos los santos.

En ellos se nombra, y es ilustrativo recordarlo, al grupo de Apóstoles y Mártires: “la gloriosa siempre Virgen María, de su esposo José, de Zacarías, Juan, los Inocentes, Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, la otra Eulalia, Leocadia”, a lo que se responde: “Y de todos los Mártires”, y otro díptico hace memoria de santos pastores: “Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio, Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián”, respondiendo todos en este caso: “Y de todos los confesores”.

El ciclo santoral en el año litúrgico se inició con el culto a los mártires y creció abundantísimamente con santos de todo estado de vida cristiana: laical, religiosa y sacerdotal.

“La asimilación de los grandes obispos o de ascetas a los mártires es frecuente en los escritos de los Padres antes de finales del siglo IV. Gregorio de Nacianzo ve a S. Atanasio en compañía de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles y de los mártires que combatieron por la verdad, y san Basilio mártir reúne a los mártires sus hermanos. Sulpicio Severo desarrolla esta idea de que S. Martín, sin haber sufrido los suplicios, sufrió un martirio incruento, y san Jerónimo otorga también a Paula la corona del martirio, no la corona de rosas y de violetas, sino la corona de lirios” (Delehaye, Les origines du culte des martyrs, p. 97).

Fue hacia el final de la época patrística cuando “la devoción popular a los santos comienza a organizarse en el culto divino. Pero la liturgia no invoca directamente a los santos sino en épocas muy tardías, y lo hace sólo en los himnos y en los versículos, no en las oraciones. Está, con todo, la excepción de las letanías [“ruega por nosotros”, “rogad por nosotros”]. No deja de ser interesante esto, porque los cristianos más antiguos ya invocaban privadamente a los mártires, como lo prueban, por ejemplo, los “grafitti” que leemos en las Catacumbas de San Sebastián, en Roma” (Olivar, A., “La historia del culto a los santos y de los martirologios”, en Phase 42 (2002), p. 290). De hecho, “los grafitos o inscripciones de las catacumbas son un exponente bien manifiesto de esta veneración” (Garrido, M., Curso de liturgia romana, Madrid 1961, 521-522; cf. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, pp. 106-107).

Los comentarios están cerrados para esta publicación.