Buscando rastros de Cristo en la literatura (III)

Ilustración de Salvador Tusell (1800-1900), siguiendo a Gustave Doré (1832-1883).

«Es una ciencia [la caballería] que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y comutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene; ha de ser teólogo, para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente, adondequiera que le fuere pedido; ha de ser médico, y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las yerbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure; ha de ser astrólogo, para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla; ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad dellas; y dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales».

Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA (1605/15)

Portadas de algunas las innumerables ediciones de la obra.

La pretensión de que nuestro mayor clásico ––quizá el mayor de los clásicos–– encierra una personificación de Jesucristo en el personaje del protagonista Alonso Quijano, no es ninguna novedad ni tampoco una afirmación temeraria, aunque pueda llegar a ser polémica. Desde la publicación de la obra no ha dejado de escribirse sobre esta cuestión, y hasta hace bien poco gente de la categoría de Miguel de Unamuno y Rubén Darío se han acercado al tema. A quien sepa leer bien (que no todos podemos hacerlo con esta obra) y, además, tenga una mínima formación cristiana (que tampoco está hoy muy extendida), no le resultará difícil encontrar apoyo a esta tesis. Pero les confieso que a mi no me ha resultado fácil, pues para quien no está entrenado es necesaria una lectura atenta y reflexiva. Por ello me he aproximado a los que más saben de esto, quienes coinciden en destacar ciertos pasajes indicativos de este paralelismo entre Cristo y don Quijote, de alguno de los cuales paso a hacer relación: por ejemplo, el de la primera salida, cuando un labrador vecino suyo, Pedro Alonso, viéndolo tendido en el suelo, le limpia el rostro, cubierto de polvo, como la Verónica a Jesús y luego procede a subirlo sobre un jumento, como el samaritano al herido de la parábola evangélica. O cuando don Quijote se ve metido en la jaula que le han preparado sus amigos para trasladarlo a la aldea, y contestando al barbero, da un gran suspiro, como Cristo en la cruz. O aquel en el que Sancho Panza, arrodillado ante su amo, le besa la mano y la falda de la loriga. O la escena de la incredulidad del carretero, en las aventuras de los leones, que hará exclamar al héroe, como Jesús a Pedro: «¡Oh, hombre de poca fe!». Y bastantes más.

Todo ello sugeriría la intención de Cervantes de presentarnos a un héroe que recuerda muchas veces a Cristo. El mismo Dostoievski, cuando se plantea algo similar (como veremos después), refiere como máximo y más perfecto ejemplo de tal pretensión al Quijote, y el ya citado Unamuno lo defendió siempre así.

Pero no se trata solo de la plasmación de signos, señales o evocaciones cristológicas más o menos vagas como las referidas. Es la personalidad misma del caballero la que apunta a Cristo, y esto es más fácil de percibir. Porque, sin duda alguna, el Quijote pretende ser un caballero cristiano y, como sabemos, el modelo de tal figura es Cristo.

«Don Quijote velando armas». Obra de Ricardo Balaca (1844-1880).

El hidalgo manchego Alonso Quijano, de renombre el «Bueno», es un hombre cuerdo que, según se nos cuenta, un día pierde el juicio haciéndose caballero y tomado por nombre don Quijote. Pero pronto el lector se apercibe de que esta locura es solo el contraste entre su ideal y el mundo que enfrenta, un mundo extraviado por el pecado, las maldades y las injusticias, recordándonos la obra, a cada paso, el scandalum crucis de san Pablo y aquello de que «si somos locos, es para con Dios». De igual manera, a medida que leemos, percibimos que la Providencia va llevando sus iniciales cuitas mundanas, nacidas en la lectura de «detestables libros» y «profanas historias», hacia una realidad vital iluminada a luz de una fe que se manifiesta plenamente en su final. En este sentido, el teólogo católico alemán Erich Przywara, comentando precisamente esta interpretación tan unamuniana del personaje, dice: «tan enérgicamente contrapuestas son la concepción del mundo y de la vida que sostiene la fe, y la concepción del ’sano entendimiento humano’. que su modelo más perfecto está en el quijotismo, esto es, en hacerse ridículo hasta la demencia». En consonancia con lo peculiar de esta locura, Cervantes hace que su don Quijote recupere al final de la historia la cordura, pareciendo tal reconversión más bien resultado de la gracia divina que de otra cosa, tan milagrosa es la mudanza, pues el juicio vuelve al héroe justo en sus últimos momentos y con clara presencia de Dios en la escena, dejando esta vida el hidalgo con buen sentido y encomendándose al Cielo.

En semejanza a Cristo, el Quijote se enfrenta al mundo y proclama su verdad, su utopía de paladín cristiano, e intenta vivirla plenamente, contra viento y marea. Y para ello se enfrenta a lo que haga falta y sufre las consecuencias de tamaña excentricidad con humildad y resignación cristiana. Y trata de hacerse caballero, un caballero cristiano, para llevar a cabo esa misión, que no es otra que «la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humildes». Porque, como el mismo dice, un caballero «ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales», reproduciendo aquello de Ramón Llull de que «ningún caballero puede ignorar las siete virtudes que son la raíz y el fundamento de todas las buenas costumbres y vías y caminos de la celestial gloria perdurable; de las cuales virtudes tres son teologales y cuatro cardinales». Estos rectos y exigentes mandamientos que don Quijote trata de poner en práctica en las andanzas de su cristiana odisea, no son otra cosa que las Bienaventuranzas evangélicas acomodadas a la vida de los caballeros cristianos, pues al caballero pobre como él «no le queda otro camino para mostrar que es caballero sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y comedido y oficioso, no soberbio, no arrogante, no murmurador, y, sobre todo, caritativo».

Pero, es cierto también, que el héroe de Cervantes se debate como todo caballero entre el amor mundano y el amor divino y que, a diferencia de Galahad, no sale bien parado de tal justa. La presencia conflictiva del interés amoroso lleva a don Quijote a desviarse de su ideal y le obliga en último término a renunciar a su empresa caballeresca ante la frustración invencible de su aventura. Pero, no porque esta estuviere guardada para otro más puro, como es el caso de Galahad frente a su padre Lanzarote en el relato arturiano, o el de Esplandián en nuestro Amadís (ya que don Quijote guarda fielmente su castidad, y sus desvelos por la amada son de carácter platónico), sino por la imposibilidad de liberar a Dulcinea de su encantamiento. Una Dulcinea que se había vuelto el centro de sus lides caballerescas en abandono de más puros y trascendentales ideales, en un cierto alejamiento, muy humano, de la figura de Cristo. Una identificación figurativa esta que, ni siquiera su más apasionado defensor, Don Miguel de Unamuno, se atrevió a llevar hasta sus últimas consecuencias, quedándose más bien el de la Mancha como discípulo e imitador, lo que, para bien, da lugar a una vida ––aunque literaria––, que en ciertos aspectos se parece mucho a la de su Maestro, el propio Cristo.

Quizá sea esto así, o quizá no; como sabemos, la obra es tan grande que encierra tesoros de diferente valor según quién busque, en una ejemplificación muy gráfica de la «aplicabilidad» de Tolkien. En todo caso, quiero pensar que Alonso Quijano alcanza, finalmente, al menos un logro, un logro que quizá no se había propuesto ––lo mismo que Cervantes––, pero que superaría con creces su inicial empeño: transformar su realidad y la realidad de los demás haciendo que para muchos, dentro y fuera del libro, florezca un mundo que siempre ha estado ahí fuera, aunque no nos demos cuenta, y que dará paso a uno mejor que está por llegar y aún no se ha visto. Por el camino nuestro hidalgo destruye los romances de caballería profanos y restablece la institución a su verdadero sentido cristiano, en una obra magistral que es un canto a la belleza de la vida.

De esta manera, aunque el Quijote pueda ser visto por muchos como una figura análoga a Cristo, como no podía ser de otra manera, Cervantes habría fracasado en su propósito. ¿O quizá no? ¿Y si ––como creo–– esa no hubiera sido nunca su intención? En todo caso, aún cuando se pudiese tomar tal ensayo como un fracaso, de lo que no cabe duda alguna es de que se trataría de un fracaso maravilloso que nos ha dado como fruto el legado de una obra inmortal.

EL IDIOTA (1869)

Varias ediciones de la obra.

Se suele relacionar al gran Dostoievski con los abismos del alma humana. En la que se señala como su obra cumbre, Los hermanos Karamazov (1880), Dostoievski narra, de forma incomparable, la dicotomía entre el bien y el mal, pero, ya unos años antes, el autor ruso había centrado su interés sobre el tema del bien en otra de sus novelas, El idiota (1869). Esta obra pone de manifiesto que, al igual que era capaz de sumergirse en los infiernos, también lo era de elevarse a gran altura moral, y su protagonista, el príncipe Myshkin, figura entre las más elevadas representaciones literarias de la bondad jamás logradas, en lo que constituye quizá una de las apuestas más arriesgadas del literato ruso. En una carta de 27 mayo 1869 el autor confiesa su propósito:

«La idea principal de la novela es retratar a una persona positivamente hermosa. No hay nada más difícil que eso en todo el mundo, (…). Porque es una tarea sin medida. Lo bello es un ideal, y el ideal ––tanto el nuestro como el de la Europa civilizada–– ya ha sido logrado. Sólo hay una persona positivamente hermosa en el mundo, Cristo, por lo que la aparición de esta persona infinitamente hermosa es, de hecho, un milagro infinito (…). No tengo nada de eso, absolutamente nada, y por lo tanto me temo que será un fracaso absoluto».

Cierto es que Dostoievski se impuso, como el mismo reconoce, una tarea quimérica, pero no creo que hubiera fracasado. Hizo todo lo humanamente posible y puso al servicio de la empresa todo su talento artístico, que era mucho; y esto para nosotros es un regalo.

En este reto de presentar el retrato de un hombre «positivamente bello», comparable a Cristo, e imaginar con toda la fuerza de la sensibilidad de un creador humano lo que sería de él y de los demás, no fue único. Dostoievski habla de Cervantes y el Quijote como el máximo exponente de esta pretensión imposible, obra de referencia a la que él dice no llegar ni aproximarse.

Ilustración de L. Feinber,con el principe Myshkin y la familia Epanchin.

El Príncipe Myshkin representa a un hombre luminoso que vive en un mundo poblado por otros hombres que, en contraste, viven en la oscuridad. Se trata de una novela en la que el autor ruso explora los peligros que enfrentan la inocencia y la bondad en un mundo corrupto como el nuestro. El protagonista es un ser humano espiritualmente superior, con una generosidad de alma y una fe sincera en los demás que acompaña de una total inexperiencia e ingenuidad, pero que trata de redimir al mundo con su amor y compasión. Ocurre que el autor ruso nos lleva, aun de manera disímil a Cristo, a un final similar en lo dramático: nuestro mundo, tal y como es ahora, no puede recibir a la bondad, la belleza y la verdad; el fin de un hombre esplendente así es el desprecio, la locura y la muerte. ¿Es ese el resultado de la confrontación de lo humano con lo santo? ¿es ––como dice el teólogo ortodoxo Jaroslav Pelikan––, que «lo santo es demasiado grande y demasiado terrible cuando uno se lo encuentra directamente, como para que los hombres de cordura normal puedan contemplarlo cómodamente?».

Sea o no acertada su aproximación a la figura de Cristo, lo cierto es que Myshkin nos acerca también a otra figura, propia del cristianismo ortodoxo oriental, la del santo loco, el yuródivyy (юродивый). Esta figura, más que representar a la locura, representa a la cordura, porque el yuródivyy es capaz de desvelar verdades, esforzándose a través de una demencia imaginaria por revelar la locura del mundo. No solo lucha contra la insensatez de los pecados cotidianos, sino contra la insania de no comprender y, por lo tanto, de no poder contemplar la verdad del mundo creado, que atenaza y ciega a los hombres. Según Joseph Frank «aunque el príncipe caballeroso y bien educado no tiene ningún parecido externo con estas figuras excéntricas, sí posee su tradicional don de percepción espiritual, que opera instintivamente, por debajo de cualquier nivel de conciencia consciente o compromiso doctrinal». Y es que una de las características singulares del príncipe es su ojo, su visión, una capacidad visionaria similar a la que menciona el apóstol Pablo, que hace que los secretos del corazón se hagan manifiestos. Esta capacidad sobrenatural para ver más allá de la superficie de cosas y personas, y sondear la profundidad de los corazones y las almas (la llamada cardiognosis), propiamente pertenece a Cristo, pero con ella han sido agraciados algunos santos, como el cura de Ars, el padre Pío o Catalina de Siena. Myshkin también parece gozar de este carisma, como muestra este fragmento de la novela:

«¡Pero, perdón, príncipe, por un lado muestra usted una simplicidad y una inocencia como no se han visto ni en la edad de oro, y de repente, al mismo tiempo, atraviesa usted a un hombre de parte a parte como una flecha, con una penetración psicológica increíblemente profunda!».

La obra presenta dos pasajes que destacan sobre los demás. El primero de ellos es es la famosa frase que se atribuye al príncipe: «la belleza salvará al mundo». Una frase sobre la que el autor no se explaya en su obra.¿Se refiere aquí Myshkin/Dostoievski a Cristo y a que la salvación solo está en Él? ¿Es esta la via pulchritudinis que nos ha recordado recientemente el papa Benedicto XVI? ¿O hace referencia a la visión preclara de la verdadera realidad, esa que nos ayudará ––de la mano imprescindible de la gracia–– a acercarnos a Él, para que así nos salve, al modo de la visión de maravilla y asombro de que nos habla Chesterton? En cierto modo, todo es lo mismo y apunta a lo mismo, Cristo, pues como nos decía santo Tomás, «pulchritudo habet similitudinem cum propriis Filii» (la belleza presenta cierta similitud con lo que es propio del Hijo). Quizá la respuesta sea que la Belleza salvará al mundo, simplemente, porque Ella lo ha creado.

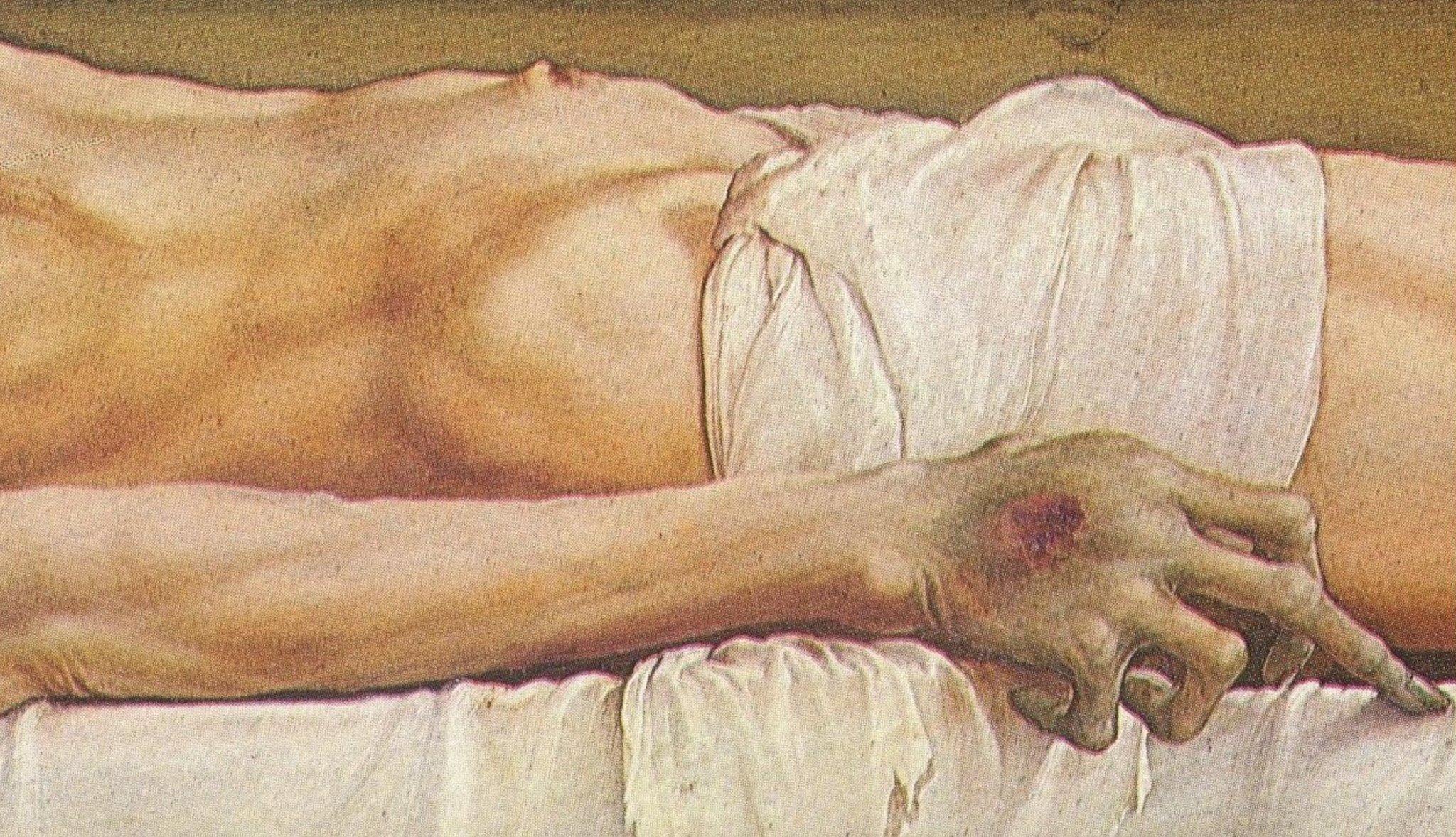

Detalle del cuadro de Holbein. Las manos crispadas, grises y apagadas, sin vida, propias de un cadaver.

El segundo de los pasajes es la famosa pintura de Hans Holbein (1497-1543) que presenta a Cristo muerto. Y ciertamente, Cristo murió («Fue arrancado de la tierra de los vivos» ––Isaías 53, 8–– y «Por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos» ––Hebreos, 2, 9––). Pero, esta no es la cuestión aquí. Lo impactante de esa pintura es que pone de manifiesto, crudamente, algo que muchos no logran imaginar, la materia inerte de un cuerpo privado de su alma a causa de la muerte, de un cuerpo muerto. El artista alemán representa, de forma descarnada y con grotescos detalles (color mortecino y cadavérico, rasgos de rigor mortis, carencia de cualquier signo de vida) lo que sería un cuerpo sin alma, aun cuando, según el pintor, pretenda ser el de Cristo. Y eso causa una gran impresión. En este cuadro el hombre aparece convertido en un objeto en lugar de un sujeto. Creo que no cabe duda de lo perturbador y dañino que es contemplarse a uno mismo como objeto e intuyo que esta es la razón de la escena. Quizá por ello el Príncipe Myshkin comenta que mirar tal pintura puede hacer que uno pierda la fe (en lo que no es sino una traslación de la impresión que la contemplación del cuadro causó en el autor). De hecho, el cuadro ilustra perfectamente una enfermedad que aqueja a nuestra cultura moderna, la causada al borrar o degradar el rostro del hombre como reflejo del de Dios, para comerciar con él convirtiéndolo en una mera mercancía. Sin embargo, al poco de pronunciar esa frase, Myshkin se desdice, ¿quizá porque se da cuenta de que, como es posible que Holbein tratara de demostrar en esa pintura, Cristo murió realmente, pero lo hizo para resucitar?, ¿quizá porque sabe que solo hay verdadera vida porque Él ciertamente murió de veras y muriendo venció a la muerte? Por eso el cuadro, por mucho que impresione, ha de verse con esperanza, ya que «no era posible que la muerte lo dominase» (Hechos, 2, 24) y por eso, como dijo santo Tomás, «la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo».