Respuesta a las aclaraciones del P. Chus Villarroel

El P. Chus Villarroel, OP, ha tenido a bien aclarar en el semanario Alfa y Omega su postura tras la polémica causada por algunas afirmaciones en su entrevista al semanario. Como él dice, “en varios blogs” fue discutida su posición. Me figuro que también habría leído mi artículo comentando sus afirmaciones. Aunque quizá no lo haya leído. En todo caso no contesta a los argumentos que expuse en contra de algunas frases de su entrevista, por ejemplo:

“¿Pero qué importancia tiene tu pecado cuando vives en compañía de Aquel que ha muerto gratuitamente por ese pecado?"… “Tú sabes que ese pecado está clavado en la Cruz de Cristo, y lavado por su sangre. Si no, entramos en el escrúpulo, en hacer todo lo que pueda por librarme de esto que odio, en las cautelas".

¿Será que no ve modo de defender la ortodoxia de ésas y otras frases igualmente reprobables, fundamentándolas en la Escritura, la Tradición y el Magisterio apostólico, como lo exige, por ejemplo, el Concilio Vaticano II (Dei Verbum 10)?

Recuerdo brevemente la doctrina católica sobre la relación entre gracia, salvación y pecado. Y después analizo el segundo artículo que el sacerdote dominico ha publicado tratando de precisar su doctrina (ver Alfa y Omega).

Todos, sin excepción, somos pecadores. Desde la caída de Adán, el hombre tiene tendencia al pecado. Dicha tendencia no es absoluta -pues no todo lo que hace el hombre caído es pecado (canon VII sobre la justificación de Trento)-, pero sí muy acusada.

Por la fe y el bautismo recibimos una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo. Recibimos la gracia para andar conforme a la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios en el segundo Adán, que es Cristo (Jn 1,12; 1 Cor 15,45). Como quiera que aún en esa nueva vida volvemos a pecar (1 Jn 1,8), Dios da la gracia del arrepentimiento, que se realiza plenamente en el sacramento de la confesión (1 Jn 1,9; Jn 20,23). Por él se nos concede el perdón y la penitencia por nuestros pecados. Como dijo San Pablo:

… he predicado primero a los judíos de Damasco, luego a los de Jerusalén y de toda Judea, y por último a los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de penitencia. (Hch 26,20)

La gracia de Dios nos va fortaleciendo más y más para no pecar. Cuanto más crecemos en la gracia, más amamos a Dios y más fuertes nos guarda ese amor de ofenderle. Al límite, los santos son ya psicológica y moralmente incapaces casi de pecar. Así lo enseña la Escritura:

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de medida humana. Dios es fiel, y él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. (1ª Cor 10,13)

Aun así, como ya he dicho, cuando pecamos, y muy especialmente cuando cometemos un pecado mortal, no quedamos a merced de nuestra miseria, sino que podemos alcanzar la misericordia que Cristo nos obtuvo en la Cruz. Ciertamente Dios es muy paciente con nosotros. Dice la Escritura que el Señor…:

…tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda sino que todos accedan a la conversión (2ª Ped 3,9).

Es fundamental entender que en nuestras propias fuerzas jamás podremos vencer al pecado:

Puesto que la tendencia de la carne es enemiga de Dios, ya que no se somete -y ni siquiera puede- a la Ley de Dios. (Rom 8,7)

Y ya dijo Cristo:

… sin mí no podéis hacer nada. (Jn 15,5)

Ahora bien, en Cristo lo podemos todo:

Todo lo puedo en Aquel que me fortalece. (Fil 4,13)

Somos absolutamente dependientes de Dios y de su gracia en el combate y la victoria sobre el pecado y en todo lo que tenga que ver con la santidad…:

porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito. (Fil 4,13)

No cabe pues gloriarse de otra cosa que no sea en la cruz de Cristo (Gal 6,14) y decir con el apóstol:

… por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que se me dio no resultó inútil; al contrario, he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. (1Co 15:10)

Dicho eso, quiero comentar algunos párrafos de la réplica del P. Chus. Escribe:

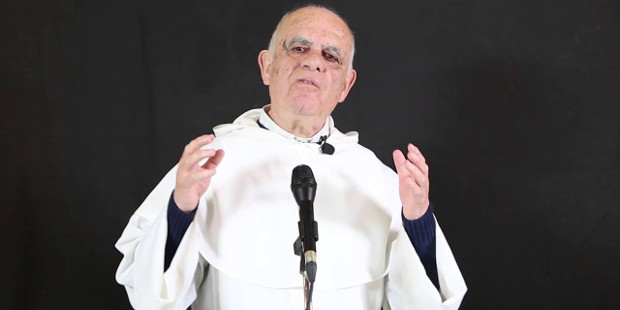

Soy un sacerdote dominico de 80 años y 56 de sacerdocio. Concedo a la moral y al ejercicio de las virtudes todos sus derechos. Es más, si yo pecara en algo de eso les aseguro que me iría a confesar muy pronto porque es lo que he recibido en mi formación y está en mi tradición. Desde ahí he crecido y esa es mi perspectiva del pecado. Sin embargo, tengo que decir que además del rango o plano de las virtudes y de la moral está el de los dones, en el que predomina la acción del Espíritu Santo. Es el plano que hace a uno cristiano adulto.

No se entiende, porque no lo explica, la relación de las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Recordaré la doctrina de Santo Tomás. Las virtudes, bajo la moción del Espíritu Santo, obran el bien el “modo humano", mientras que los dones, bajo la acción del mismo Espíritu, obran el bien al “modo divino". Pero tanto las virtudes como los dones son movidos en el hombre por el Espíritu Santo, que asiste al cristiano. El ejercicio más intenso y fuerte de las virtudes se da precisamente cuando los dones del Espíritu Santo perfeccionan su ejercicio, de tal modo que el hombre actúa entonces el bien al “modo divino". No se puede ser virtuoso y de buena moral sin la gracia del Espíritu Santo, que es siempre un don gratuito, tanto en el ejercicio de las virtudes como en la acción de los dones. Como dice la Escritura, “toda dádiva generosa y todo don perfecto vienen de lo alto, desciende de arriba, del Padre de las luces” (Stg 1,17).

En cuanto a si estamos llamados a practicar la virtud y las buenas obras la Escritura lo afirma claramente:

Por lo demás, hermanos, cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable; todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, tenedlo en estima. Lo que aprendisteis y recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra; y el Dios de la paz estará con vosotros. (Fil 4,7-8)

Estamos, pues, llamados a “matar” las obras de la carne cada vez con más fuerza, prontitud y seguridad, a medida que crecemos en virtudes y dones del Espíritu Santo:

Porque si vivís según la carne, moriréis; pero, si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. (Rom 8,13)

Y, ¿cuáles son las obras de la carne?:

Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. (Gal 5,19-21)

San Pablo, conocido como el apóstol de la gracia, lo afirma bien claro:

Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. (Gal 5,24)

Todo eso, repito, es solo posible por el Espíritu Santo. No podemos separar la obra del Espíritu Santo de la práctica de las virtudes y la vida moral, porque precisamente el Espíritu Santo nos guía hacia ello.

Añade el P. Chus:

Cuando se tiene esta experiencia en el alma, suceden una serie de mociones o fenómenos espirituales: el pecado sigue siendo pecado en ambos rangos, pero el dolor por haber pecado en uno es compunción, y en otro culpabilidad. La moral engendra culpa; el Espíritu Santo compunción.

El término “compunción” es muy antiguo en la historia de la espiritualidad, y aunque puede albergar varios sentidos relacionados entre sí, se da “en todas las etapas de la ascensión del alma", según explica García M. Colombás:

“Estado de alma complejo y difícil de definir, la compunción se alimenta del recuerdo de los pecados pasados, de la certeza de la muerte y del tremendo juicio de Dios, del sentimiento de la propia fragilidad, y se cultiva mediante la oración, el examen de coencia y, en particular, la meditación de los novísimos” (Colombás, El monacato primitivo, II, BAC, Madrid 1975, pg. 113).

Esa conciencia habitual de la propia condición de pecador se da en la compunción siempre unida a la captación de la misericordia inmensa de Dios. Nunca en la verdadera compunción van separados el reconocimiento doloroso de la propia culpa y miseria, y la captación gozosa del amor misericordioso de Dios que perdona. Y por eso decir que, según se hayan tenido o no ciertas experiencia espirituales, “el dolor por haber pecado en uno es compunción, y en otro culpabilidad. La moral engendra culpa, y el Espíritu Santo compunción“ es una frase que prácticamente no tiene sentido alguno en la doctrina católica, al menos en el sentido de “culpa” y de “compunción” empleado en la historia de la moral y de la espiritualidad católicas. Nadie se duele tanto cuando peca, aunque sea en grado super-mínimo, como los santos más santos, los que más aman a Dios. Véanse los ejemplos que el P. Iraburu hace unos días ponía sobre el dolor de corazón y la conciencia de culpa, tal como Santa Catalina de Siena y Santa Margarita María de Alacoque vivían por sus mínimas culpas (364: Conversión: dolor de corazón).

No se entiende, pues, por qué el P. Chus diferencia en el pecado dolor por la culpa y compunción. Cuando pecamos nos sentimos culpables, compungidos. Si no sentimos dolor por nuestros pecados, ¿dónde está el amor que tenemos a Dios con todas las fuerzas del alma? ¿Y cómo vamos a salir con la ayuda de la gracia de la cautividad de los pecados? Es Dios precisamente quien por su gracia nos hace ser conscientes de nuestra situación de culpabilidad, y es Dios quien por su gracia al mismo tiempo que nos da a conocer nuestra miseria nos revela su misericordia. El conocimiento de nuestra miseria y el conocimiento de la misericordia de Dios crecen juntamente, como los dedos de una mano, que diría Santo Tomás.

Por lo tanto, el dolor por nuestros pecados no es para nuestra condenación, ni para que vivamos atormentados, angustiados, oprimidos, llenos de escrúpulos, etc. Es exactamente para lo contrario. Cuanto más crece nuestro amor a Dios, más nos duele pecar, porque el pecado nos aleja o incluso nos separa de Dios al que amamos. Ahí vemos cómo la gracia, acreciendo nuestro amor a Dios, nos va haciendo vencer más y más al pecado. Y todo eso es pura gracia.

Dice el padre dominico:

La vivencia fenomenológica del pecado varía en cada una de las situaciones. El ir a confesarse es muy distinto: uno va con el sentimiento de estar perdonado y celebra el perdón y afianza su entrega a Dios; el otro lo hace por temor o miedo a las consecuencias.

Cuando vamos a confesarnos vamos a pedir perdón a Dios (”contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad que aborreces“, Sal 50). Y vamos en la confianza ciertísima de que nos va a perdonar. No se cansa Dios de amarnos, y no se cansa por eso de per-donarnos. Su amor no tiene fin, y su perdón tampoco. Y una vez nos perdona, celebraremos todo lo que haya que celebrar. Pero no es malo el sentir gran dolor por haber ofendido a Dios, ni tampoco es malo sentir temor a las consecuencias de nuestros pecados. Al fin y al cabo, ¿no se nos ha enseñado que “la paga del pecado es la muerte” (Rom 6,23)? ¿Acaso no dice el Catecismo que la atrición es también un don de Dios?

Art 1453. La contrición llamada “imperfecta” (o “atrición") es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de Trento: DS 1678, 1705).

Si el temor de la condenación eterna es un don de Dios, ¿por qué el P. Chus lo presenta como algo propio de cristianos inmaduros, de segunda categoría? Es más, ¿por qué oponer la confianza en el perdón misericordioso de Dios, de un lado, y de otro el temor de recibir su castigo en caso de no arrepentirnos del mal cometido?

Añade:

Es más, si hemos muerto y estamos sepultados con Cristo, es decir, no queremos ya vivir desde el pecado y para el pecado, se trasforma nuestra «personalidad de pecadores», como dice san Pablo, y nos hacemos una criatura nueva.

Más bien, al renacer en Cristo y pasar a ser una criatura nueva, ya no queremos vivir en el pecado y el Espíritu Santo nos transforma para liberarnos de su esclavitud. Pero esa transformación, que debe ser real y no una mera declaración “forense”, ni un mero sentimiento buenista, dura toda la vida. Es un proceso. Caemos y Dios nos levanta. Pecamos y Dios nos restaura. Y “es Dios quien nos da el crecimiento” progresivamente (1 Cor 3,7). Es Cristo quien va creciendo en nosotros. Es “la fe operante por la caridad” (Gal 5,6) quien nos va dando una fidelidad en el amor a Dios tan grande que va excluyendo más y más el pecado. De lo contrario, nos estaremos engañando a nosotros mismos, ya que a Dios no le vamos a engañar jamás.

Todos estamos llamados a la santidad, que implica un amor a Dios cada vez más grande, y una victoria sobre el pecado cada vez mayor. Podemos llegar a ser santos porque el Señor nos lo concede por su gracia. A veces solo tenemos que dar vueltas alrededor del Jericó de nuestros pecados para que los muros se vengan abajo. Pero a veces hay que entrar a saco en la fortaleza de nuestra carnalidad. El Señor siempre nos da la victoria de una manera u otra.

Dice el P. Villarroel:

«El pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia». El pecado no dominará sobre vosotros, aunque caigáis alguna vez. La gracia de que se habla aquí no es la gracia creada, traída a colación por los teólogos desde el siglo XIII, sino la gratuidad con la que Jesucristo nos salva. De ahí que un pecado cometido sin quererlo y por pura debilidad, como puede ser uno de masturbación, no rompe tu muerte y entrega a Cristo. Gracias a Jesucristo y a su gratuidad, el cristianismo no es una fábrica de neurosis y de temores sino de alegría y salvación aun para los más pobres entre los pobres.

Mire, P. Chus, los pecados se cometen queriendo. “Un pecado cometido sin quererlo” no es pecado, se trate de la masturbación o de cualquier otro. Podemos pecar porque somos débiles, pero no sin que nuestra voluntad intervenga más o menos. Sin voluntad, no hay acto libre, ni hay responsabilidad, ni culpa alguna. Y como ya vimos, el Señor fortalece nuestra voluntad para que no caigamos en el pecado. En todo caso, cualquier pecado mortal nos mata realmente. No nos deja simplemente heridos. Nos destruye. Así lo enseña el Catecismo:

Art. 1855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios; aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior.

También dice el Catecismo que hay una serie de condiciones para que se dé un pecado mortal:

Art 1857. Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones: “Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que, además, es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento”

Puede que en muchos cristianos inmaduros y débiles haya elementos que reduzcan la gravedad extrema de sus pecados en materia grave, pero como dice el Catecismo, se supone que no ignoramos la ley de Dios:

Art. 1860. La ignorancia involuntaria puede disminuir, y aún excusar, la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal.

Por último, el P. Chus parece oponer el cristianismo de esfuerzo al movido por la acción del Espíritu Santo. Escribe:

El pelagianismo quiere salvarnos con las obras propias; el luteranismo por la gratuidad extrínseca. En el catolicismo lo que es gratuito es la gracia santificante y su progreso. La alternativa, pues, no está entre pelagianismo o luteranismo sino entre un cristianismo de esfuerzo y otro movido por la acción del Espíritu. La teología basada en el esfuerzo, en las virtudes y en la moral cree que la experiencia del Espíritu pertenece al reino de la gracia barata y del buenismo. Esa teología ha estado vigente durante mucho tiempo pero ahora se está renovando. No ve más ni puede verlo porque es racional y bajo el dominio de la razón, aunque sea ayudada por la gracia, no se capta la sabiduría misteriosa y escondida de la que habla san Pablo en la Primera Carta a los Corintios.

P. Chus, ¿cómo puede contraponer un cristianismo de esfuerzo y otro movido por la acción del Espíritu"? ¿Acaso el esfuerzo del cristiano no está movido por la acción del Espíritu? Y por otro lado, ¿cómo encaja su devaluación del esfuerzo en el cristianismo con el mandato de Jesucristo…:

«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán». (Luc 13,24)

… y con el consejo de San Pablo a Timoteo?:

Tú, pues, hijo mío, esfuérzate con la gracia de Cristo Jesús. (2 Tim 2,1)

¿Acaso el apóstol no nos exhorta?

trabajad por vuestra salvación con temor y temblor. (Fil 2,12)

La fe católica nunca contrapone la obra del Espíritu Santo y el esfuerzo del hombre que colabora libremente con Él dejándose mover. Muy al contrario, enseña que movidos por la gracia del Espíritu Santo, podemos y debemos esforzarnos para andar conformes a la voluntad de Dios, bien conscientes de que es la gracia la que inicia, acompaña y consuma todas nuestras buenas obras. De manera que hasta nuestros méritos son obra de la gracia, a la vez que verdaderos méritos por los que merecemos la vida eterna. Así lo enseña el Catecismo:

Art. 2010 “Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera, en el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad, y para la obtención de la vida eterna".

Esa es la fe de la Iglesia. Amén.

Luis Fernando Pérez Bustamante

57 comentarios

Me ha encantado su respuesta, bastante inteligible incluso para los pocos versados. Veamos los comentarios, espero y deseo que no usen improperios. Se podrá estar de acuerdo o no, pero lo que no es de recibo es el insulto y el desprecio gratuito.

---

LF:

Si veo que la cosa se desmadra como en el otro post, corto por lo sano. El que quiera argumentar algo, que lo haga desde la doctrina de la Iglesia. Y nada de poner en duda la "experiencia personal" en el Espíritu Santo de quienes no estamos de acuerdo con algunas de las tesis del P. Chus.

---

LF:

Verónica, lo que yo escribo es conforme a la fe católica. He procurado ser bastante comedido con sus patentes errores. Porque, créeme, mete la pata en temas serios.

De los escrúpulos acabo de escribir esto:

Por lo tanto, el dolor por nuestros pecados no es para nuestra condenación, ni para que vivamos atormentados, angustiados, oprimidos, llenos de escrúpulos, etc. Es exactamente para lo contrario.

Al confesor que se encuentra con alguien que padece de escrúpulos, le toca guiar ese alma para liberarse de esa opresión. He aquí un magnífico post del P. Jorge González sobre este tema:

http://infocatolica.com/blog/cura.php/1304240114-el-gravisimo-problema-de-los

---

LF:

Un día de estos escribiré sobre el neo-montanismo que empieza a amenazar a la Iglesia.

Insiste de nuevo en el pecado de masturbación y parece querer indicar que la fuerza del hábito o la debilidad corporal restan gravedad al mismo. De dónde se lo saca? Las circunstancias paliativas que expone el Catecismo se refieren (o al menos eso siempre me ha parecido) a situaciones que merman objetivamente la libertad, y por decirlo más claramente, a las situaciones de retraso mental o patología psiquiátrica. Punto.

Resta además eficacia medicinal al sacramento de la Penitencia y lo reduce a algo meramente celebrativo. El problema es que los Sacramentos son causa instrumental de la gracia de la misma manera que la llave inglesa es causa instrumental de que la mano del mecánico me cambie la rueda del coche. El sacramento de la Penitencia es un sacramento "de muertos" que realiza una resurrección más eficaz y admirable que la de Lázaro, aunque no veamos ni sintamos nada.

Y finalmente, no se puede polarizar la lucha contra los pecados personales en el extremo de las "solas fuerzas" ni en el extremo del milagro. La gracia obra muchas veces por causas segundas más sencillas y fiables. La gracia se vale de todo. Quien espere que todo le caiga del cielo en forma de milagro sólo recibirá el golpe de Ajenjo. Caso paradigmático es el de san Agustín: no recibió del cielo una iluminación, sino un mandato explícito y la actuación de la gracia se concretó en cosas bastante comunes y de ejercicio de la prudencia: abandonar Milán, irse a vivir con unos amigos dedicados a la oración y al estudio, poner por escrito sus ideas. Sin la mediación de causas segundas y sin la gracia de los sacramentos hubiera seguido siendo un fornicador ampesar de una o de mil locuciones en el huerto.

Bueno, pues ella me decía que se levantó del confesonario angustiada, muy angustiada, como si hubiera hecho algo terrible consigo misma. Y no recuperó la paz en absoluto, y no entendía por qué se sentía así.

Y no supe qué decirle. Se me ocurrió que tal vez había incurrido en eso que Lutero llamaba "carnicería de la conciencia", por haberse exigido demasiado a sí misma, pero no me atreví a decírselo. Todavía siento en el alma no haber podido ayudarla y ahora, al cabo de casi dos años, no voy a sacar el tema...

Me parece que necesitamos una renovada catequesis sobre la confesión, que muchos no consiguen ver como un encuentro de misericordia, sino de acusación y juicio duro, implacable, detallado.

----

LF:

Absolutamente de acuerdo con su último párrafo.

La lucha ascética, por supuesto, es a muerte contra Satán, que juega en el campo del pecado. Y contra el pecado como ofensa a Dios y daño a nosotros y los demás. Y la lucha ascética sí que se va 'afinando' a medida que uno va naciendo de nuevo.."los que no han nacido de la carne y la sangre, sino de Dios han nacido".. Y me acuerdo aquí del testimonio del padre dominico Pedro Fernández Reyero, muy unido a P. Chus. Lo tengo grabado y varias veces por cierto, este testimonio unos 3 años después de lo que él llamaba su conversión: ..."después de esta experiencia, encuentro en el Calvario, me dí cuenta como iban desapareciendo pecados en mi: Me dí cuenta que muchas inclinaciones que antes tenía, ya no las tenía, que muchos pecados en los que caía, ya no caía, pecados de juicio, antes endémicos, a los demás ya no caía, pecados contra la castidad... Y me di cuenta de que, efectivamente, las palabras de San Juan eran ciertas: ese nacer de nuevo, esa 'nueva criatura' son cosas ciertas: la semilla de Dios no peca, y naces nuevo, y lo que ha sido cambiado ya no es más... sin darte cuenta..Dios te ha cambiado..." (algunas cosas las he reformulado pero son así como las decía Pedro). Pedro tuvo una experiencia muy fuerte de conversión: de ser un dominico que, desde él quiso serlo por 'conquistar' a Dios, e hizo varias carreras por conquistar a Dios y quiso ser perfecto y cumplidor por conquistar a Dios, y evidentemente, cayó en la soberbia, y en el juicio, y en pecados contra la carne... y no entendia nada, y se confesaba y confesaba...y confesaba... y cayó en depresión... y estuvo a punto de morir y en el momento que sentía que se moría Dios tuvo piedad de él y le mostró dónde había empezado todo: alguien que le dijo que "él" tenía que hacer la Primera Comunión, poniendo sobre sus hombros de niño un peso que nadie más que Dios podía llevar.. (niño profundo el niño) y desde ahí construyó o casi destruyó una vida con la que él pretendía ganarse a Dios...

Poco después de empezar una nueva vida de gratuidad que Dios le regaló (hay que tener en cuenta que él vivió justo lo contrario) el tuvo una experiencia en el Calvario en Jerusalén y dice que oyó perfectamente una locución: "Pedro, tu has estado aquí. Hace 2.000 años." Y él dice que como que entendió (solo el papa, a veces, es infalible) que no sólo hasta ese momento, sino que toda su vida había sido perdonada...Esto..digo yo, en el calentón de la misericordia puede entenderse. Después yo le oí a Pedro decir que alguien que ha sido y se ha descubierto tan amado no puede herir adrede al Señor, pese a que el Inocente siga confiando en nosotros a pesar de los pesares y que como dijo el mártir mejicano Padre Pro: amar es defender a Dios de nosotros mismos. La obsesión por el pecado no es de Dios, es más bien del diablo que sí quiere culpabilizar y no convencer de pecado, que es otra cosa que hace el Paráclito. Pero el hilar muy fino, la sensibilidad de pecado, sí es de Dios.

Y entiendo que la compunción se refería al dolor de los pecados.

Por lo demás, Luis Fernando, he llegado hasta la mitad de tu exposición y te agradezco la síntesis, muy útil para mi. Seguiré leyendo, pero tras dormir, que si no...

.

Hoy he visto como desde un blog de un cristiano criticaba lo que un sacerdote que me es querido había dicho en público. Le tengo un cierto cariño a ese sacerdote...,

Creo que la crítica por desgracia es hasta cierto punto acertada, pero pienso varias cosas:

1.- Si no se le ha corregido previamente en privado dándole la posibilidad de que se retracte, es una falta de caridad... Me da pena que le hagan esto, porque en su momento ese sacerdote ayudó a la gente.

2.- Por otra parte, creo que el sacerdote ese no va a leer el blog desde donde se lo critica, por lo tanto tampoco se le da la posibilidad de retractarse o dar una réplica.

3.- Es un sacerdote mayor, de 80 años, no un chico joven de 30 años habituado a las polémicas públicas...

---

LF:

1. Sus declaraciones son públicas. Públicamente ha de ser confrontado. Y, por cierto, es mejor que lo haga yo, un simple seglar, a que lo haga alguien con autoridad en la Iglesia.

2- Resulta que ya ha tenido posibilidad de retractarse y dar una réplica. Lo primero no lo ha hecho. Lo segundo, sí. Y yo respondo a esa réplica. Eso sí, exista un diferencia. Yo enlazo a sus palabras. El medio donde le publican no enlaza a las mías.

3- Bueno, yo tampoco tengo 30 años. Ni 40. Ni 45... De polémicas públicas el P. Chus sabe algo. Por ejemplo, sobre la cuestión de los estatutos de la RCC.

Veo muy peligroso eso de predicar restandole importancia al pecado. A raiz de esta discusion, me vi creo que todos los videos del P.Chus que hay colgados en youtube y , a decir verdad, aunque en cierta manera entiendo lo que quiere transmitir(yo mismo he vivido una conversion muy impresionante, tumbativa, que llaman algunos) dice cosas, entre otras de este tenor, como que no pasaria nada porque en su comunidad hubiera borrachos, por ejemplo. Hay cosas en las que si tenia mucha sintonia con lo que decia, porque es un lenguaje que me es familiar, pero otras no me resultaban nada edificantes y las sentia lejanas a lo que yo he vivido espiritualmente y a lo que he leido en santos y padres de la Iglesia.

Y es que una cosa se a ciencia cierta, y es que contra mas Luz te llega de Dios,mas comunion tienes con EL, mas visitado eres,mas gracias y dones recibes, mas conciencia de SU Presencia tienes,mas grandes y horribles ves y sientes tus pecados o simples imperfecciones, por el Amor, reverencia y agradecimiento que debes

a un Señor tan indeciblemente maravilloso que te ha salvado de un abismo terrible . Pero esto no quiere decir que te obsesiones, te desesperes ,pierdas la paz etc, porque es un dolor profundo,pero sereno,porque como dice L.F. , con la culpa tambien llega la consolacion de SU Misericordia.

La Paz de Cristo.

En segundo lugar, una soberbia por su parte. En otras palabras, usted se ve "tocado" por el cielo para corregir a un sacerdote cuya formación es muy superior al de muchos de los que escriben en este blog y, probablemente, a usted. Lamento decirle, que sus puntualizaciones me recuerdan mucho a las de los escribas y fariseos. Lo único que le falta a usted es gritar "anatema" y rasgarse las vestiduras. Perdóneme por o que le voy a decir pero me suena mucho a "sepulcro blanqueado".

Ya que usted es tan "ortodoxo" le recuerdo que Su Santidad ha hablado en varias ocasiones sobre estos temas, y curiosamente, coincide plenamente con lo que dice el P. Villarroel. El P. Cantalamessa, predicador pontificio desde hace muchos años, está en esa misma línea. Claro que para escribir y criticar -labor fácil- hay que estar muy informado, sobre todo en estos temas.

Por último, veo que existe por parte suya cierta sequía temática. Resulta más fácil criticar que investigar sobre nuevos temas.

Sí me gustaría que, de una vez por todas, usted zanje este tema y que respete las opiniones del P. Chus, a menos que en usted exista un ánimo que, tal vez, debería hacerse ver por un especialista.

Atentamente,

Peter.

----

LF:

Varias cosas:

1- La decisión de publicar esta nueva respuesta al P. Chus no la tomo yo solo sino tras consultar al consejo editorial de InfoCatólica.

2- Parece usted absolutamente incapaz de dar un solo argumento doctrinal sobre lo que yo he escrito. Se limita a acusarme de mala intención, de ser un fariseo, de etc. Mire, esto es un debate sobre cuestiones doctrinales. Si no sabe argumentar desde el Magisterio de la Iglesia, mejor cállese.

3- Ni por un casual coincide lo que ha dicho el Papa con aquello que ha dicho el P. Chus contrario al magisterio de la Iglesia. He preferido no acusarle de utilizar rastreramente al Santo Padre para apoyar sus errores, pero como los seguidores del P. Chus insistan en ello, lo haré. Y demostraré, con textos del Papa, que ese sacerdote manipula al Vicario de Cristo. Así que mejor ese tema lo dejamos estar, ¿vale?

4- Estoy que me parto de risa con lo de la sequía temática.

Los que hablan mucho en público, suelen equivocarse. Tanto más cuanto mayor es su hábito de hablar y su hábito de recibir aplauso por ello, porque van perdiendo la sencillez del principio.

Gracias.

Y no es lo mismo primar, o jerarquizar, que separar, porque el amor y el encuentro con Jesús ES LO PRIMERO pero implica la moral y la lucha contra el pecado POR SU MISMA LOGICA. De manera que la máxima "El Evangelio no es una moral sino una liberación impactante" - que resume esta tendencia - es capciosa porque niega con disimulo lo mismo que afirma: ¿liberación de qué, si no es del pecado? Pero si el Evangelio es una LIBERACION DEL PECADO, que lo es, su esencia misma implica un marco y un contenido moral.

Claro que hay formas atenuadas de esa tendencia, que no son del todo culpables, porque se centran en el amor y el encuentro y no ven la trampa.

Pero la trampa está ahí, y es muy peligrosa porque oculta la gravedad de la ofensa a Dios, desconcierta las conciencias y fomenta la pérdida comunitaria de la noción de pecado que hoy destroza la Iglesia. En realidad, (perdona que insista) el alcance del asunto solo se ve desde la prespectiva escatológica.

Por eso tenemos que agradecerle mucho a Dios tu custodia sin complejos de la verdad, como la del padre Iraburu y otros.

Ya sabemos de quien procede todo ese aut....aut: de la nefasta teología luterana.

En cambio, el sistema católico es el de et...et : Biblia y Tradición. Razón y fe. Cristo y la Iglesia.

Está claro que el catolicismo conecta la lucha a muerte contra el pecado con la acción del Espíritu. No sólo nos lo enseña la Escritura y la Tradición, sino la historia de multitud de santos. Para los que luchar contra el pecado era el primer paso en la vía purgativa, en el itinerario hacia la santidad. Et...et.

¿Cómo se puede desvalorizar lo que ha sido el camino a la santidad de miles y miles de santos y beatos canonizados?. Cristo nos ganó la salvación, pero nos pide que cooperemos con Él. El miembro enfermo tiene que hacerse digno de Cristo cabeza tomando bajo la acción de Su gracia las medicinas prescritas. Oración, penitencia, ayuno, limosna...Et...et.

Aunque, relacionado con la época del tema de los estatutos de la Renovación, el P Chus hizo una afirmación que me dejó un poco perplejo: decía que el énfasis y la gran cantidad de tiempo que se dedicaba a la Adoración Eucarística en silencio con procesiones del Santísimo entre los asistentes, en detrimento de la 'participación y la espontaneidad' de la oración espontánea no casaba muy bien con lo que la RC estaba llamada a ser. Esto lo decía manifestando su opinión sobre el cómo de la RC de los estatutos en contraposición a la RC de los sin estatutos.

Alguna cosa más que me ha desconcertado un poco -entre ellas cosas sobre la Eucaristía y sobre la maldición de la higuera, que , según Chus, Jesús secó por mal humor, cansancio, etc..- ya hay entre las decenas de cintas que tengo de retiros etc. que ha dado. También lo que dice sobre sotana, hábito, clerigman en su libro "Vivencias de gratuidad" no me convence: sencillamente critica el mandato de usarlos. Creo que la obendiencia a la Iglesia en estas cosas que cuestan poco, o sencillamente no dar el no testimonio de criticarlas, tendrían que ser lo mínimo para quien quiere hablar de cristianos maduros al estilo de los pata negra carismáticos -dicho con la mayor de las delicadezas-. En plata: se está con Cristo si se está con la Iglesia, máxime cuando son temas en los que se pide muy poco. Esa es la prueba del algodón y no las séptimas moradas ni las altísimas cumbres donde las caídas producen batacazos de muerte, no así en los primeros pasos, que, como en todo, no pueden saltarse si se quiere llegar bien al fin.

Dios explica al hombre.El hombre no explica a Dios como sostiene un error que estaba muy extendido -hace años que no he comprobado si sigue estándolo- en la RC (yo conocí algo la de sin estatutos) y que defendía que hubo moemntos en que El no era consciente de Su Unica Persona divina y como que fue descubriéndolo... en fin auténticas barbaridades que, en último término, llevan a justificaciones de lo injustificable, como es poner deficiencias a Dios y claro, no se las pone El (que puede decir que 'la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres'; tiene derecho a decir eso y lo que quiera porque El es) nos atrevemos, se atreven ellos..

Muy bueno y muy claro.

Me ha ayudado mucho.

Otros pretenden responder con comentarios que ocupan casi el espacio de un post. Para responderles, tendría que dedicar casi tanto tiempo como el que dediqué a responder la réplica del P. Chus. Uno a uno. Eso es inasumible.

Si el P. Chus quiere replicar o responderme aquí, en este mismo blog, puede hacerlo. A él responderé. A nadie más.

Cierro comentarios, al menos durante el fin de semana. Tengo obligaciones familiares a las que dedicar el tiempo. El lunes volveré a abrir y si el P. Chus quiere escribir algo entonces, por mí encantado.

Lo de las casas de retiros es una plaga. Este fin de semana gente de la Renovación Carismática (estatutaria) que hacía un retiro en una casa del Escorial, se encontró conque compartían lugar con otro "retiro". El tal "retiro" era sobre la Cábala y otras hierbas. Imagínate la cara que se les quedó.

Alguna autoridad eclesial debería frenar esto.

---

LF:

Sí, deberían frenarlo ya.

El sacerdote por el que se ha originado la polémica de la que se habla en este post, tengo entendido que es carismático. He buscado información en la web del movimiento carismático pero no he encontrado ninguna que me saque de dudas, y el debate de Luis Fernando con las palabras pronunciadas por el sacerdote, me da que pensar. He tenido una experiencia muy negativa con uno de los movimientos de la Iglesia y no quisiera repetir. Creo que es la Iglesia la que se tendría que implicar más en indagar sobre el fondo de sus movimientos, y así evitar el que muchas personas que entramos en estos movimientos precisamente para tratar de encontrar el sucedáneo que nos falta en nuestra vida y que por tanto solemos ser los más débiles, salgamos más confundidos y más heridos de lo que entramos en ellos.

En mi opinión la respuesta está en el texto de la carta de San Pablo de este domingo que dice así: “Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo como basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, la de la Ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a Él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús” (Flp 3,8-14).

La verdad es que no sé si la polémica suscitada me desborda. A mí me parece todo mucho más sencillo: “yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí”; simplificando: fe, gracia y obras, u obras, gracia y fe, y no se pueden disociar. No hay que desaprovechar lo que Cristo Jesús nos ha regalado con su Muerte y Resurrección.

Ya era hora de que saliese a la luz y alguien bien formado y fiel a la Doctrina, ponga freno y coherencia al asunto.

Gracias y saludos.

"No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí."

Si Cristo Jesús lo obtuvo para mí, porqué sigo corriendo a ver si lo obtengo?

Muy resumidamente por si le sirve: si tiene dudas pregunte si el grupo es de los que tienen estatutos o no.

Los que tienen estatutos [rcc-es(punto)com] están bajo la obediencia de los obispos y la Iglesia, que les pidió que los elaboraran. Si son de los del no al estatuto, van por libre. Luego decida.

Cuando conocí la Renovación me pasó lo que a usted y mi decisión fue que, siempre, en obediencia a la Iglesia, por lo que busqué un grupo con estatutos.

--

LF:

¿?

---

LF:

Filipenses 3,13-14

El responsable del grupo, quiere una reunión para explicarme qué es la Renovación Carismática. Hasta ahora y por lo que he visto, no me atrae.

Gracias Ado.

---

LF:

Por lo que sé de ti, no creo que encajes en un grupo carismático, pero vete a saber lo que Dios quiere para tu vida.

El motivo por el que yo he empezado a ir a sus reuniones de oración, en la iglesia de mi parroquia, fue porque en la última convivencia parroquial, nuestro párroco habló de que esos encuentros se estaban produciendo, y mi párroco no es nada sospechoso de ser modernista, sino un sacerdote claramente ortodoxo, y por tanto merece mi confianza. Pero yo iba a sentarme en un banco a distancia y desde allí, ver y valorar. Pero desde el primer día insistieron en que me sentara con ellos y el responsable una vez acabado el rezo me llama aparte para preguntarme qué me parece. Yo con mi excesiva claridad, le dije que me gustaba más la forma de preparar y realizar la Palabra, de mi antigua comunidad (casi todos ellos han estado en ese movimiento y han salido cómo yo o peor), y ha quedado en explicarme con detalle de lo que trata la Renovación Carismática. Con lo cual y aún estando muy agradecida por su interés, me siento presionada. Me hubiera gustado ir poco a poco, y seguirlos "desde lejos" para así poder actuar en consecuencia y en libertad.

En fin, a ver lo que Dios quiere, y qué Él me ayude a discernir.

Gracias.

---

LF:

Eso, a ver lo que Dios quiere. Eso es lo mejor. Lo mismo quiere que estés con ellos.

Porque eso se aplica perfectamente a mi, que nunca fui gregaria, que nunca me gustaron los grupos ni movimientos y que por mi carácter hubiera escogido un curso de estudio bíblico o cualquier otra actividad meramente intelectual.

Pero, como bien dices, hay que ver lo que Dios quiere. Él me quiso ahí y nunca se lo agradeceré bastante.

De nada Isabel :-) Un saludo cordial.

También sé que Suenens no era trigo limpio por mucho que lo digan en la RC. Ni en cardenal Martini, por mucho que lo dijeran en la RC de Italia. Ni la Comunidad del Enmamuel en Francia que llamaba "su" cardenal a Suenens y después al elemento de Daneels.

La RC fue algo muy santo, pero no exento de infiltración- hasta en su misma cúspide y desde sus primerísimos pasos: la desafortunada elección por parte de Pablo VI de Suenens como "ojeador" de la RC.

Porque no se tengan estatutos al tipo de los de ahora no quiere decir que la forma de regirse de la RC del principio no fuera buena esencialmente. Otras formas de organización más actualizadas pero con un consenso más amplio -un acuerdo entre hermanos mejor dicho- podrían estar bien. Pero como se hizo lo de los estatutos, según los datos que se pueden leer en la página del grupo Maranatha y en Frayescoba.. da que pensar. Hablo totalmente desde fuera, xde oídas o leídas, podría decirse, en esto. Pero lo de Suenens etc... eso se lo tienen que hacer mirar todos los de la RC

---

LF:

Oseas 4,6

Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Puesto que tú rechazaste el conocimiento, Yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que olvidaste la Ley de tu Dios, Yo también me olvidaré de tus hijos.

Y

1Tim 1,8

Sabemos que la ley es buena siempre que se use legítimamente.

¿También le replica?.

---

LF:

¿Se está usted comparando o está comparando al P. Chus con el Papa Francisco?

Hale, a bajar de la nube...

Me refiero al Papa Francisco.

El P. Chus lo alude.

Mójese!.

-----

LF:

Efectivamente le alude, pero no cita un solo texto o alocución suya. Y el Papa no dice lo mismo que el P. Chus.

De todas formas, en vista de su tono, se puede largar provocar a otro lado, majete. Fin.

Así lo recibí yo y mi casa por la gratuidad de Dios conmigo en nuestra madre Iglesia a través de la renovación carismática católica, por la oración sencilla de sus fieles pidiendo la efusión del Espíritu Santo, con poder, para renovar los dones y carismas de mi bautismo, durante un seminario de iniciación a la vida en el Espíritu, predicando el Padre Chus Villarroel el kerigma cristiano, la palabra ungida de Dios que hace lo que dice y que obró en mi la compunción de corazón, mi conversión a Cristo: Rendí mi vida y mi ser al Señorío de Jesús. Desde entonces y por este encuentro con el Resucitado, mi amado, vivo la emoción y el vértigo de dejarme conducir como hija muy amada del Padre por su Amor y su Espíritu, que realiza la Obra de misericordia en mí cada día, en su Pueblo que camina, en cada pobre corazón.

Decía San Pablo a la comunidad en Roma hablando de los judíos que no admitieron la fe: Yo declaro a favor suyo que tienen celo por Dios, pero no según la ciencia; porque ignorando la justicia de Dios y buscando afirmar la propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la Ley es Cristo, para la justificación de todo el que cree.

Art 1453. La contrición llamada “imperfecta” (o “atrición") es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina, bajo la acción de la gracia, en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la Penitencia (cf Concilio de Trento: DS 1678, 1705).

Esta parte del articulo me parece excelente respuesta Luis Fernando, lo felicito, un saludo y que Dios lo bendiga!!!.

Además de otras muchas cosas.

Ha sido reprendido numerosas veces dentro de la Renovación e incluso desde el Vaticano con MONITUM hacia alguno de sus escritos.

La gratuidad hay que saber entenderla y ante todo saber que muchos antes que él ya hablaron de ello.

Recen por él.

----

LF:

¿Está usted seguro/a de eso que dice sobre esas parejas?

¿Los monitum son accesibles en la red?

Algunos sacerdotes que han confesado a los fieles en retiros, sin decirle la materia de pecado pueden decirle que conocen éstas situaciones.

Paz y bien.

---

LF:

Sí, bueno. Quizás tras más de quince años defendiendo la fe católica en foros, chats y blogs es hora de que me tome un largo descanso. Otros vendrán que lo harán mejor.

MANUAL DE TEOLOGIA DOGMATICA LUDWING OTT:La gracia de justificación se puede perder y se pierde por cada pecado grave (de fe).

Frente a la doctrina de Calvino sobre la imposibilidad absoluta de perder la gracia, y frente a la doctrina de Lutero según la cual la justicia solamente se pierde por el pecado de incredulidad, es decir, por el cese de la fe fiducial, declaró el concilio de Trento que el estado de gracia no se pierde tan sólo por el pecado de incredulidad, sino también por todo otro pecado grave; Dz 808; cf. 833, 837. El pecado venial no destruye ni aminora el estado de gracia ; Dz 804.

La Sagrada Escritura enseña con palabras y ejemplos (los ángeles caídos, el pecado de nuestros primeros padres, el de Judas y el de Pedro) que es posible perder la gracia de justificación ; cf. Ez 18, 24 ; 33, 12 ; Mt 26, 41 : «Vigilad y orad, para que no caigáis en tentación» ; 1 Cor 10, 12: «El que cree estar en pie, mire no caiga.» San Pablo enumera en 1 Cor 6, 9 s, además de la incredulidad, otros muchos pecados que excluyen a los que los cometen del reino de los cielos, trayendo, en consecuencia, la pérdida de la gracia de justificación.

SAN JERÓNIMO defendió ya, contra Joviniano, la posibilidad de perder la gracia de justificación, pues el mencionado hereje pretendía probar la imposibilidad de perderla basándose en 1 Ioh 3, 9 (Adv. Iov. II 1-4). Las costumbres de la Iglesia primitiva, en lo que se refiere a los penitentes, muestran claramente la convicción existente de que el estado de gracia se pierde por cada pecado grave.

El dogma de la posibilidad de perder la gracia se prueba por un lado por la libertad del hombre, que da la posibilidad de pecar, y por otro lado por la índole del pecado grave, que es un apartamiento de Dios y una conversión a la criatura, y como tal se halla en oposición de contrariedad con la gracia santificante, que es una comunión de vida sobrenatural con Dios.

b) La pérdida de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo.

Con la gracia santificante se pierde siempre la virtud teologal de la caridad. Ésta y el pecado mortal se excluyen mutuamente. La doctrina contraria de Bayo fue condenada por la Iglesia; Dz 1031 s.

La virtud teologal de la fe, como definió expresamente el concilio de Trento, no se pierde siempre con el estado de gracia. La fe que queda es verdadera fe, pero ya no es viva; Dz 838. La virtud de la fe se pierde únicamente por el pecado de incredulidad, que va dirigido contra su misma naturaleza.

La virtud teologal de la esperanza puede subsistir sin la caridad (cf. Dz 1407), pero no sin la fe. Se pierde por el pecado de desesperación, que va dirigido contra su misma naturaleza, y el de incredulidad.

Las virtudes morales y los dones del Espíritu Santo, como es doctrina general de los teólogos, se pierden al mismo tiempo que la gracia y la caridad.

--------------------------------

Esta es la doctrina milenaria de la Iglesia, como encajar aqui las palabras del P.Chus para que no la contradigan?,yo lo veo imposible de encajar....si ya se tiene muchos seguidores,es muy buena gente,pero eso no es garantia de ortodoxia.....

Parece que esa teologia que el tanto desprecia es la teologia que practico Santo Domingovde guzman, Santa Catalina de Siena, San Martin de Porres, santos Dominicos.....el siendo dominico abandona la espiritualidad dominica para formar una nueva espiritualidad cercana al luteranismo.....para eso se hizo dominico???? Me parece incongruente que abandone una espiritualidad en la que se formo para abrazar el luteranismo.

El mismo manual de Teologia dogmatica tambien enseña que las virtudes se nod dan tambien con la gracia:

Con la gracia santificante se infunden en el alma las tres virtudes teologales o divinas de la fe, la esperanza y la caridad (de fe).

El concilio de Trento enseña : «En la justificación, el hombre, por hallarse incorporado a Cristo, recibe, junto con la remisión de los pecados, la fe, la esperanza y la caridad» ; Dz 800. Se conceden las mencionadas virtudes en cuanto al hábito, es decir, como disposiciones, no como actos. La expresión «infundir» (infundere) significa la comunicación de un hábito. A propósito de la caridad, advierte el concilio expresamente que es derramada por el Espíritu Santo sobre los corazones de los hombres y se hace inherente a ellos, es decir, permanece en los mismos como un estado; Dz 821: «quae (sc. caritas) in cordibus eorum per Spiritum Sanctum diffundatur atque illis inhaereat».

La declaración del concilio se funda ante todo en Rom 5, 5: «El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado» ; cf. 1 Cor 13, 8: «La caridad no pasa jamás.» Lo mismo que la caridad, constituyen también la fe y la esperanza un estado permanente del justo; 1 Cor 13, 13 : «Ahora permanecen estas tres cosas : la fe, la esperanza y la caridad».

SAN JUAN CRISÓSTOMO comenta a propósito de los efectos del bautismo: «Tú tienes la fe, la esperanza y la caridad, que permanecen. Foméntalas; ellas son algo más grande que las señales [= los milagros]. Nada hay comparable a la caridad» (In actos Apost. hont. 40, 2).

Aunque la virtud infusa de la caridad no se identifique realmente con la gracia santificante, como enseñan los escotistas, sin embargo, se hallan las dos unidas por una vinculación indisoluble. El hábito de la caridad se infunde al mismo tiempo que la gracia y se pierde con ella; cf. Dz 1031 s. Los hábitos de la fe y de la esperanza son separables de la gracia santificante. No se pierden por cada pecado mortal, como ocurre con la gracia y la caridad, sino únicamente por los pecados que van contra la misma naturaleza de estas virtudes, a saber: la fe por el pecado de incredulidad y la esperanza por el de incredulidad y desesperación; cf. Dz 808, 838. Por ser la fe y la esperanza separables de la gracia y la caridad, suponen varios teólogos (v.g., Suárez) que estas virtudes son infundidas como virtudes informes antes de la justificación, siempre que haya disposición suficiente. Esta sentencia no se halla en contradicción con la doctrina del concilio de Trento (Dz 800: simul infusa), pues el tridentino se refiere únicamente a la fides formata y a la spes formata.

2. Las virtudes morales

Con la gracia santificante se infunden también las virtudes morales (sent. común).

El concilio de Vienne (1311/12) se refiere, en términos generales, sin restringirse a las virtudes teologales, a la infusión de las virtudes y ala gracia informante en cuanto al hábito : «virtutes ac informans gratia infunduntur quoad habitum» ; Dz 483. El Catecismo Romano (II 2, 50) habla del «nobilísimo cortejo de todas las virtudes».

De la Sagrada Escritura no podemos tomar ningún argumento cierto en favor de la infusión de las virtudes morales; pero '.a vemos sugerida en Sap 8, 7 (las cuatro virtudes cardinales son la dote de la sabiduría divina), en Ez 11, 19 s (seguir los mandamientos del Señor es un fruto del «corazón» nuevo) y, sobre todo, en 2 Petr 1, 4 ss, donde, además de la participación en la divina naturaleza, se cita otra serie de dones (fe, energía, conocimiento, moderación, paciencia, piedad, fraternidad, amor de Dios). San Agustín habla de las cuatro virtudes cardinales, a las que se reducen todas las demás virtudes morales : «Estas virtudes se nos dan al presente, en este valle de lágrimas, por la gracia de Dios» (Enarr. in Ps. 83, 11) ; cf. SAN AGUSTÍN, In ep. 1. l oh. tr. 8, 1; S.th. I II 63, 3.

=============

Por tanto no se puede separar un cristianismo del otro.No existe tal contraposicion porque con la gracia se infunden las virtudes.Rechazar esto es rechazar la fe catolica.

Bendiciones

Acabo de dar con este enredar del demonio entre personas de fe. Sólo una cosa, cuando El Espíritu Santo que tienes contigo desde el Bautismo se reaviva en tí, se nota en tí, sabes que algo raro pasa en tí, sin dejar de ser tu mismo, sin dejar de pecar (que no dejaremos nunca), vas como flotando desde arriba y recibes los 7 dones, tu visión cambia, ves con los ojos del corazón.

Que los santos reconocidos por la Iglesia sí veían sus manchas, no es eso cierto de que "casi" no podían pecar... al revés, cuanto más cerca del foco de luz más manchas o manchitas vas viendo que antes eran imposibles de ver. Los pecados no serán los de fornicación claramente en un santo pero quizá sí una falta de sensibilidad hacia el hermano, por ejemplo. Y ésto, ésto que se ve desde más "arriba", digamos, lo hace en tí el Espíritu Santo. Desde arriba ves cuál ha sido tu pecado, la vida de la carne va pasando a ser la del Espíritu gradualmente, pero sigues pecando en menor cantidad o menor calidad, pero ya no te "fustigas" por ello, porque ya no se centra tu atención en tí sino en El. Tu atención pasa de mirarte, mirar tu pecado, mirar tus virtudes, etc... a mirarle a EL, porque acabas de descubrir cuánto amor te tiene!. Y sabes que El tiene misericordia contigo porque eres pobre. Eso es lo que el padre Chus Villarroel dice de otras maneras.

No es lo mismo señores. Se puede estar con el Señor, pero se puede estar más o menos cerca y éso depende de tí y de El. Tú pones un poquito y El te inunda!.

Una vez recibáis la Efusión del Espíritu Santo, como en Pentecostés, entonces entenderéis más y mejor. El Espíritu Santo siempre actúa, ya lo sabemos, pero al nivel del don no es ya subir un escalón sino subir a otro piso de golpe. Y éso si no se ha recibido aún no se entiende.

No seamos fariseos, al Señor no le duele tanto si un sacerdote dice algo que pueda parecer a algunos no correcto, sino el ensañamiento entre hermanos, porque pensáis que habéis descubierto una mota de polvo en la casa cuando el edificio está en llamas. Mírate antes tus manchas!, que denota falta de caridad y perfección hacia uno mismo. Esa energía usadla en Amar como El nos ha amado y nos irá mejor a la Iglesia y al Señor, y peor a ese de los cuernos que nos dice que podemos darle caña al hermano con la Biblia en la mano. Cuanto más sabes que se te ha perdonado, menos prendas te duelen en "pasar" las "posibles" motas en el ojo ajeno.

Que el Espíritu Santo nos abra los ojos y los corazones a su AMOR.

Hno. Buenas tardes. Es oportuno en estos casos reunirse en primer lugar a solas con quien pensamos que esta en un error para dialogar. Luego después escribirse públicamente para mantener la comunión.

¡Bendiciones!

---

LF:

Quien escribe públicamente es respondido de forma pública.

¡Dios lo bendiga hno.!

---

LF:

Paz y bien.

---

LF:

Y sigue la secta provocando comentarios sectarios.

No acepto de ninguno de ustedes una sola lección sobre lo que es entregar la vida a Cristo, dejarlo todo a los pies de Cristo, confiar en el poder de la gracia de Dios para crecer en santidad, etc, etc.

Ni una.

Por lo demás, el carmelita que vive en obsequio de Jesucristo lo hace con recta conciencia de acuerdo a 2 Co 10 4-5 derribando sofismas y todo baluarte levantado contra el conocimiento de Dios. Reduciendo todo entendimiento y sometiéndolo a Cristo.

Si soy miembro de una "secta", creo que ahí estoy bien y que si estoy equivocado, seguro que El me pondrá en la Verdad pues es lo que Dios quiere y a lo que yo me abro. Creo que la teología del padre Villarroel es un soplo de aire fresco que, como todos los vientos, tiene ráfagas que pueden producir efectos tormentosos.

---

LF:

Sí, he llegado al convencimiento de que el sector de la RCC que sigue a ese sacerdote dominico es, en mi opinión, una secta no católica.

Pero vamos, que no voy a volver a debatir lo que he debatido en este y otros artículos con él y con otros comentaristas. No insista usted.

Escribo como miembro de la Renovación Carismática. Que es una, con dos realidades. En contra de lo que dice algún iluminado antes, LAS DOS están bajo el sometimiento de los obispos.

Esto no es ningún movimiento, sino una Corriente de Gracia. Papa Francisco dixit. Y aquí tampoco se somete a crítica a la Renovación. ¡Como si no hubiera en la Iglesia quien dice barbaridades, y no son de la Reno!

Tras leer con estupor todo lo de aquí, me ha provocado tristeza. No veo misericordia. Y ojalá alguien arroje luz porque sigo sin verla.

A mis hermanos de la Renovación, no olvidemos que estamos en la "primavera del Espíritu", y que como nos pidió el Papa, caminamos hacia la unidad de la Renovación en España. Pese a quien le pese. La unidad frente a la división. Cristo frente al príncipe de la mentira. Y los que creemos en Cristo tenemos lo suficientemente claro que no solo en los Teólogos y en los listos está el camino del Señor. Él no vino a revelarse a los más sabios de entre los hombres, sino a los sencillos, ya lo dice san Pablo.

Y al escritor de esta perorata teológica, el que me dice con superioridad moral que yo estoy en una secta por pertenecer a la RCCeE, le comunico que oraré por él. Sí, mire, oraré por Vd. Es lo que el Espíritu me pide, que tenga yo la misericordia que Vd. no tiene con el P. Villarroel. Dios le bendiga, y ojalá no provoque mayor polémica de división, no vaya a ser que pensemos que le hace Vd. el juego al malo, en vez de a Jesucristo.

---

LF:

Sí, mire, la cosa es simple. Ustedes son los buenos, otros y yo, sobre todo yo, los malos.

Hale, ¿ya contento?

Espero que sí.

Te animo a que abras tu corazón al Espíritu y profundices en la predicación del padre Chus.

Lejos de lo que te pueda parecer , su predicación sobre la Gratuidad, es capaz de transformar tu corazón y de unirlo íntimamente al Corazón de Jesús.

Conocer al padre Chus y crecer en amor a Jesucristo , en algo que nos pasa a todos los que le conocemos.

Os animo a hacerlo.

Luis, me gustaría enviarte, personalmente los audios de la predicación del seminario en el Espíritu, al que estoy asistiendo, aunque están colgados en la pagina web de Maranatha. Dime cómo puedo hacerlo.

Un abrazo en el Señor y Gloria a Dios.

----

LF:

Gracias, pero ya he escuchado muchas predicaciones de sacerdotes carismáticos y pastores pentecostales. Sé lo que dicen.

Los comentarios están cerrados para esta publicación.