(La Nuova Bussola Quotidiana/InfoCatólica) La Nuova Bussola Quotidiana analiza alguna de las consecuencias éticas derivadas de los avances en el campo tecnológico.

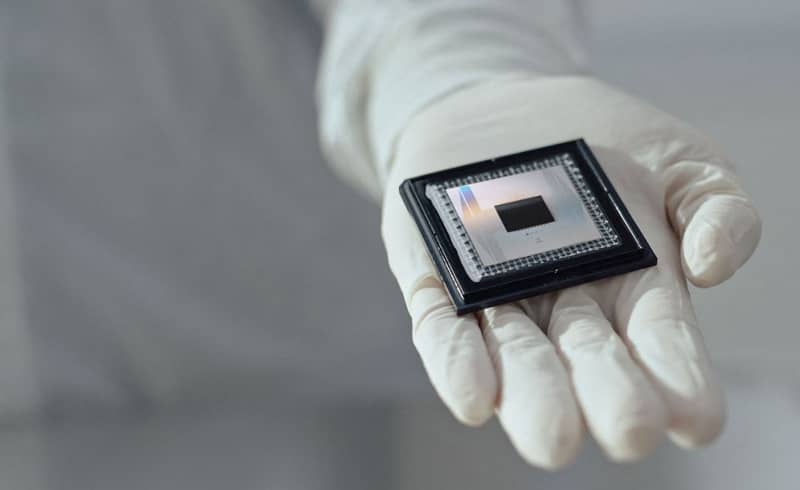

El pasado 9 de diciembre Google anunció la invención de un nuevo microchip, Willow. Se trata de un chip cuántico, capaz de realizar cálculos muy difíciles usando las reglas de la física cuántica, diferentes a las de la física clásica, para obtener resultados que los chips tradicionales no pueden alcanzar. El chip Willow («sauce», en inglés, para denotar su extrema versatilidad y adaptabilidad) puede resolver en menos de cinco minutos problemas complejos que a una supercomputadora tradicional le llevaría unos 10 septillones de años, una duración enormemente mayor que la edad actual del universo.

En resumen, Willow es un hito en la historia de la tecnología. Aunque actualmente este chip se considera un dispositivo experimental, Google prevé que pueda tener aplicaciones prácticas en varios sectores, desde el descubrimiento de fármacos hasta la optimización de baterías para vehículos eléctricos.

Este anuncio debería reavivar un debate serio sobre el transhumanismo y sus implicaciones éticas a largo plazo, ya que Google está a la vanguardia de la innovación tecnológica precisamente porque cuenta, entre sus propios ejecutivos, con varios transhumanistas, entre ellos el exponente más importante de esta filosofía, Raymond Kurzweil, quien también es el supervisor de los proyectos de ingeniería de Google. En 2005, Kurzweil publicó un libro literalmente profético, La singularidad está cerca (editado en español por Lola Books en 2012), en el que esbozaba una serie de predicciones tecnológicas que, sorprendentemente, se están concretando.

Kurzweil define la singularidad como el punto de inflexión tecnológico en el que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana, creando una nueva realidad en la que las máquinas podrán mejorarse de forma autónoma, sin necesidad de intervención humana. Según esta visión, la humanidad se irá integrando progresivamente con la tecnología hasta trascender incluso los límites biológicos. El objetivo declarado es de ciencia ficción: la inmortalidad, que podría lograrse de dos modos principales. El primero consiste en cargar la conciencia humana en medios digitales, eliminando así las debilidades de la condición física. El segundo implica trabajar directamente sobre el organismo humano, usando tecnologías de bioingeniería para regenerar células y órganos.

El progreso tecnológico en sí mismo es ciertamente un don, una manifestación del ingenio humano que refleja la imagen del Creador. No se puede negar que las innovaciones han mejorado la calidad de vida: de la medicina a las comunicaciones, de la energía al transporte. Sin embargo, frente a estos inventos impresionantes, debemos reiterar que la tecnología es un medio que debe orientarse siempre hacia el bien común; de lo contrario pierde su significado. El transhumanismo, en cambio, propone un vuelco radical: ya no se trata de utilizar la tecnología para servir al hombre, sino de transformar al hombre mismo en un producto de la técnica, con la apariencia de servir al hombre.

La idea de cargar la conciencia en una computadora implica una concepción reduccionista del hombre, que ya no es visto como una unidad inseparable de alma y cuerpo, sino como un agregado de datos transferibles. Las implicaciones morales del transhumanismo son múltiples y no fáciles de resolver. El hombre reducido a software es perfectamente manipulable, privado de la libertad que es el fundamento de su naturaleza. El transhumanismo, visto más de cerca, no es un proyecto de emancipación, sino de esclavitud.

Es la última fase del proceso revolucionario. Después de haber destruido la religión (protestantismo), la política (jacobinismo), la economía (marxismo) y la sociedad (movimiento del 68), la revolución apunta a la naturaleza del hombre. La perspectiva de género ha negado la diferencia sexual y el transhumanismo niega la propia humanitas, queriendo superar al hombre para sustituirlo por otra cosa. Esta visión nihilista ve al hombre como un proyecto indefinido, moldeable a voluntad. La corporeidad, parte de nuestra identidad, es tratada como un obstáculo, recordando así a la antigua gnosis que condena la materia. El resultado es una visión inhumana, donde los valores tradicionales son demolidos por una ideología totalitaria.

En efecto, un segundo aspecto verdaderamente crítico del transhumanismo es su tendencia intrínseca hacia la centralización, tanto económica como política. Si la inmortalidad cibernética dependiera de infraestructuras tecnológicas gestionadas por unos pocos [negocios] gigantes en connivencia con las grandes instituciones supraestatales, el poder de estas entidades se volvería ilimitado. ¿Quién decidirá cuáles mejoras serán permitidas y cuáles no? ¿Quién decidirá cuáles ciudadanos podrán acceder a mejoras biológicas y cuáles podrán en cambio ser «cargados» en un disco duro? Estas preguntas ponen de relieve el peligro de un control total, incompatible con la libertad individual y con la doctrina social de la Iglesia. No es casualidad que los mayores defensores del transhumanismo (en Italia, por nombrar uno, tenemos a Riccardo Campa) sean también defensores del socialismo.

Se corre el riesgo de crear una sociedad en la que unos pocos «superhombres», enriquecidos por los beneficios de la tecnología, dominen a una masa de individuos débiles y deshumanizados. Es la negación misma del orden natural y de la justicia. En cambio, en una sociedad verdaderamente libre, la tecnología debería ser descentralizada, accesible a todos y utilizada para promover el bien común.

Para responder a los desafíos planteados por el transhumanismo, es necesario reafirmar una visión correcta del hombre, pero también una visión correcta de la tecnología, que sepa indicar sus límites y finalidades. La Iglesia católica siempre ha acogido el progreso técnico y científico, reconociendo que cada innovación debe ser evaluada a la luz de la ley natural y de la moral. El microchip Willow y las otras innovaciones increíbles que se presentarán en los próximos años, o incluso en los próximos meses (pensemos en los pasos de gigante en el sector de la Inteligencia Artificial), por un lado nos recuerdan el potencial extraordinario de la tecnología, y por otro nos ponen en guardia frente al riesgo de perder lo que nos hace verdaderamente humanos.

La respuesta no es rechazar el progreso, sino orientarlo hacia el bien, evitando las trampas del transhumanismo y de sus promesas ilusorias. El hombre no es un simple conjunto de datos ni un engranaje de un sistema tecnológico. Es un ser dotado de alma, de libertad y de una vocación trascendente. Defender esta verdad es quizás la tarea más urgente de nuestra época: recordar al hombre quién es y para Quién es.