Una de las consecuencias de la sociedad en que vivimos (globalización económica, grandes desplazamientos de población, tecnologías de la comunicación, acceso inmediato a la información sin censuras, destrucción de la educación...) en la política democrática es la ruptura de los bloques electorales, antes considerados inamovibles. Se ve en las elecciones regionales vascas y catalanas, donde la separación entre nacionalistas y no nacionalistas y entre izquierdas y derechas es cada vez más estrecha. En Estados Unidos, presidentes republicanos como Ronald Reagan y George W. Bush captaron el voto de los hispanos, pero en los últimos años los candidatos John McCain y Mitt Romney han sido incapaces de ganarlo. Lo mismo ha ocurrido con el voto de los negros, que se vuelca en un partido de antecedentes racistas en los antiguos estados que apoyaron a la Confederación en la guerra civil.

Cuando uno de los dos grandes partidos lleva como candidato a un mormón, se comprende que las discriminaciones religiosas por confesión son cosa del pasado.

Antes un republicano en Texas que un 'papista'

A las elecciones de 1928, el Partido Demócrata presentó como candidato presidencial a Alfred Smith, un ejemplo de self-made man: descendía de inmigrantes irlandeses, había abandonado la escuela parroquial católica a los doce años de edad debido a la muerte de su padre y trabajado vendiendo pescado. Empezó su carrera política reclamando condiciones laborales de seguridad e higiene. Después de obtener varios cargos de elección popular, en 1918 ganó el de gobernador del estado de Nueva York, que también desempeñó entre 1923 y 1928.

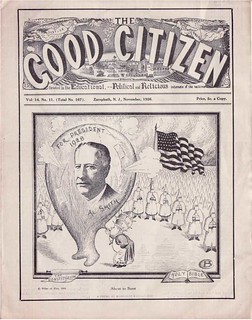

Hay que tener en cuenta que, junto con una inmensa prosperidad, en esa década existían corrientes xenófobas dentro de EEUU. Millones de norteamericanos militaban en el Ku Klux Klan refundado, que detestaba a los judíos y los papistas, y, como los masones, estaban dentro de los dos grandes partidos. Además, el Gobierno federal había ido cerrando las fronteras a la inmigración, incluso a la europea, desde 1917.

El resultado de las elecciones fue desastroso para Smith, porque tuvo que luchar contra los anatemas pronunciados por ministros luteranos y baptistas, que aterrorizaban a sus seguidores afirmando que con un presidente católico el país sería gobernado desde Roma. Además, Smith fue traicionado por sus propios compañeros de partido. Los demócratas del Sur prefirieron un candidato republicano, y representante de la América de las grandes empresarios, Herbert Hoover, antes que a un trabajador irlandés y católico. Por primera vez desde la Guerra de Secesión un republicano ganó en Texas. En Florida también venció el republicano, cosa que no había ocurrido desde 1876.

El resultado de las elecciones fue desastroso para Smith, porque tuvo que luchar contra los anatemas pronunciados por ministros luteranos y baptistas, que aterrorizaban a sus seguidores afirmando que con un presidente católico el país sería gobernado desde Roma. Además, Smith fue traicionado por sus propios compañeros de partido. Los demócratas del Sur prefirieron un candidato republicano, y representante de la América de las grandes empresarios, Herbert Hoover, antes que a un trabajador irlandés y católico. Por primera vez desde la Guerra de Secesión un republicano ganó en Texas. En Florida también venció el republicano, cosa que no había ocurrido desde 1876.

Es cierto que en su contra también jugaron la prosperidad general de la nación bajo gobernantes republicanos, las acusaciones de corrupción en Nueva York y, el último clavo en su ataúd, su oposición a la Ley Seca, apoyada por Hoover.

El periodista Frederik William Wile resumió la causa de la derrota de Smith con las tres P: Prohibición (del alcohol), Prejuicios y Prosperidad.

Muchos demócratas y miembros del KKK enviaron telegramas a la atención del papa Pío XI con una sola palabra: «Eliminado». El siguiente candidato católico a la presidencia fue John Kennedy, en 1960, que tuvo que llevar consigo como vicepresidente al senador texano Lyndon B. Johnson para que los sureños le aceptasen. El derrotado republicano californiano Richard Nixon declaró entonces que al menos se alegraba de que en su nación hubiese desaparecido la intolerancia religiosa.

La coalición de minorías demócrata

En 1932, con la Gran Depresión asolando el país, las elecciones presidenciales las ganó el exgobernador demócrata de Nueva York Franklin D. Roosevelt, hijo único de una riquísima familia. Así concluyó el ciclo de gobierno del Partido Republicano, que había empezado en 1860. Durante más de setenta años sólo hubo dos presidentes demócratas: Grover Cleveland (1885-1889 y 1893-1897) y Woodrow Wilson (1913-1921).

Como escribe el historiador Paul Johnson, las elecciones de 1932 fueron una «divisoria de aguas» y marcaron el surgimiento de la «coalición demócrata de minorías» con base en los estados industriales del nordeste (Illinois, Ohio, Nueva York, Pensilvania), donde la base electoral la formaban descendientes de polacos e irlandeses católicos y negros, junto con el Sur (desde Texas a Virginia), donde predominaban los blancos protestantes y racistas. Los republicanos Richard Nixon (1969-1974) y Ronald Reagan (1981-1989) rompieron esa coalición, que Bill Clinton y Barack Obama han restaurado con otros elementos demográficos y territoriales.

El sentimiento anticatólico entre gran parte de la población blanca y sureña se ha diluido, de la misma manera que los estados en los que se asentaban quienes detestaban a los católicos han pasado de ser demócratas a republicanos y de estar gobernados exclusivamente por blancos como gobernadores, alcaldes y sheriffs, a estarlo también por negros.

Durante las primarias del Partido Republicano celebradas este año, uno de los candidatos, el senador Rick Santorum, de padre italiano y madre irlandesa, católico declarado y opuesto al aborto, ganó las votaciones en los estados sureños y protestantes de Alabama, Misuri y Misisipi. Los dos candidatos a la vicepresidencia, Joseph Biden y Paul Ryan, eran católicos, y en el Tribunal Supremo los jueces católicos son mayoría.

No existe ya el prejuicio anticatólico en Estados Unidos, sobre todo cuando muchos de los católicos que están en política aceptan el aborto y el matrimonio homosexual, y promueven la superioridad de la conciencia individual sobre la fe que afirman profesar y los «puntos no negociables» marcados por Benedicto XVI, entre los que se encuentran el derecho a la vida desde la concepción y la familia como institución entre un hombre y una mujer.

Como ya han explicado en Libertad Digital varios columnistas, como Rafael Rubio y Manuel Pastor, el aparato del Partido Republicano debe reconocer que los programas y candidatos que promueve están alejados de la composición demográfica de Estados Unidos y obrar en consecuencia. Ronald Reagan tuvo que enfrentarse a los viejos elefantes del partido para conseguir su candidatura.

Pedro Fernández Barbadillo

Publicado originalmente en Libertad Digital