1. El Síndrome de Rubén

1. El Cántico de Débora, en el capítulo 5 del Libro de los Jueces, es uno de los textos más antiguos de la Biblia. Relata la rebelión de las tribus de Israel contra Sísara, general del ejército del rey cananeo Yabín. El texto, que es un canto que entonan Débora, jueza de Israel, y Barac, quien lideró al ejército, relata el comienzo de la rebelión y la batalla contra Sísara. En un momento describe la actuación de las diversas tribus de Israel, algunas prescindentes y alejadas, como Galaad, Dan y Aser; otras muy activas en la lucha, como Efraín, Benjamín, Zabulón, Isacar, Neftalí y Maquir. En medio de ellas aparece la tribu de Rubén, de la cual se dice: “En los clanes de Rubén fueron grandes las deliberaciones del corazón. ¿Por qué has permanecido entre los apriscos, escuchando los silbidos de los rebaños? En los clanes de Rubén fueron grandes las deliberaciones del corazón”[1]. Estaban cerca, pero no se involucraron en la refriega. Se limitaron a las grandes deliberaciones. A esa actitud de la tribu del hijo mayor de Jacob, llamo el síndrome de Rubén y de eso creo que adoleció la 71ª Congregación de Procuradores y el informe De Statu Societatis 2023.

2. La Compañía está viviendo situaciones muy preocupantes que parece que no se trataron en la Congregación de Procuradores y que no aparecen con claridad y asumidos en el informe De Statu. Por poner algunos ejemplos. En diciembre de 2022 nos enteramos de lo que un jesuita italiano llamó, el Tsunami Rupnik. No puedo opinar sobre la veracidad de las acusaciones contra el Padre Rupnik, pues el juicio recién está comenzando. Sí me llama la atención que, ante las acusaciones graves realizadas por medios de comunicación, sobre la actuación de la Curia General en los últimos treinta años, en relación con el padre Rupnik, no haya habido ninguna comunicación clara al conjunto de la Compañía. Tampoco ha habido una palabra sobre el hecho de que la comunidad de cuatro jesuitas del Centro Aletti, uno de ellos, exprovincial de Eslovenia, se hayan solidarizado con el acusado y hayan pedido dejar la Compañía e incardinarse a dos diócesis para continuar como sacerdotes. La misma expulsión del P. Rupnik por desobediencia, habiendo pedido él su salida de la Compañía, no deja de llamar la atención.

3. Otro escándalo estalló el 30 de abril de 2023, pocos días antes de comenzar la Congregación de Procuradores, a través del diario El País de Madrid. Se trató de abusos contra menores cometidos por algunos jesuitas en Bolivia, y el presunto encubrimiento de varios provinciales que fueron acusados ante la Fiscalía de ese país. De todo nos hemos tenido que enterar a través de la prensa y no hemos recibido ni una declaración o carta de la Curia General explicando lo ocurrido o para pedir oraciones por la provincia de Bolivia. Es cierto que en el De Statu se habla del tema de la protección de menores y personas vulnerables, pero nada se dice sobre el tema del encubrimiento y las responsabilidades de los superiores. La reputación de la Compañía de Jesús se ha visto muy golpeada en los últimos tiempos y ni una palabra sobre cómo vivirlo y cómo asumirlo.

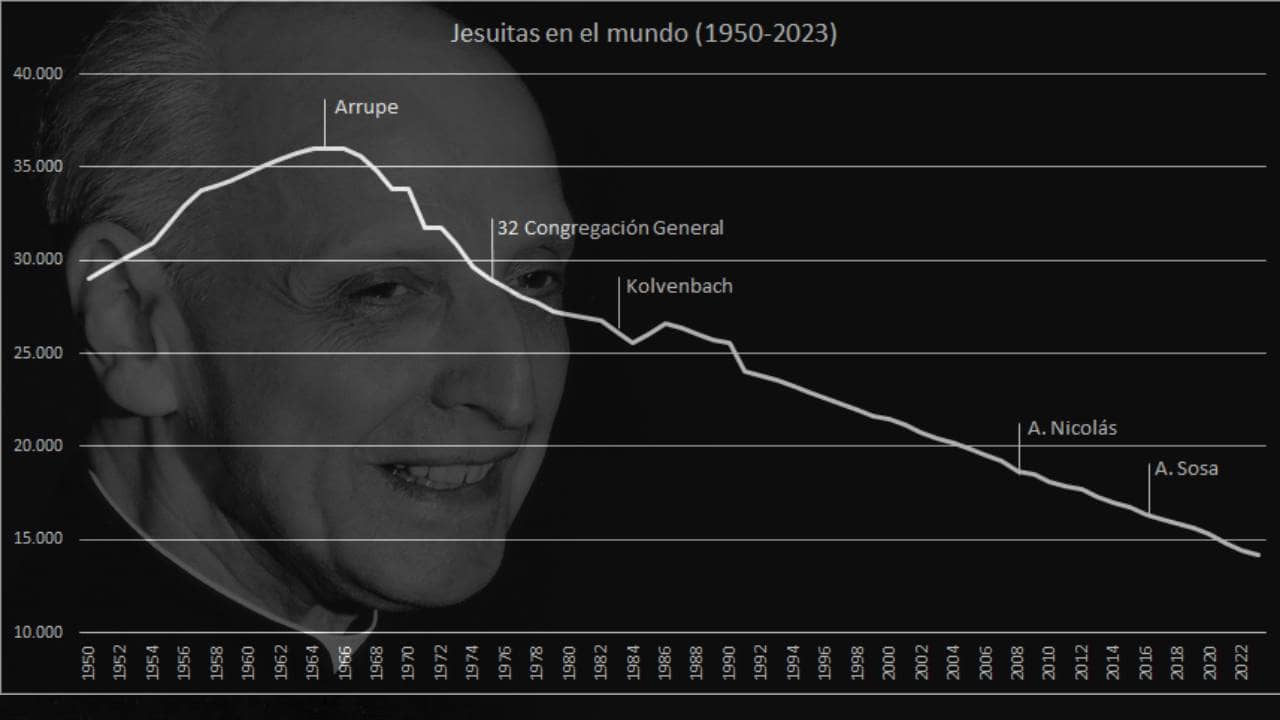

4. Otros temas urgentes y que no se trataron con claridad y contundencia son: la caída del número de ingresos a la Compañía, que en Occidente se agudiza año a año, así como el alto número de abandonos de miembros de la orden. Hace poco un compañero me contó que en su provincia entraron en los últimos diez años 72 novicios. En el mismo período los jesuitas que abandonaron la Compañía en su provincia fueron 71. Como no tenía los catálogos de esa provincia para contrastar la información, decidí hacer el recuento en mi propia provincia. Desde 2011 hasta 2024 han entrado 44 novicios. En el mismo período han dejado la Compañía 46 jesuitas, si contamos los que están con permiso de ausencia. Según los datos del Suplementum Catalogorum de este año 2024, en 2023 ingresaron en toda la Compañía 314 novicios, y los fallecidos han sido 319. Eso significa que sólo hubiésemos perdido 4 miembros de no ser porque los dimitidos han sido 240. Eso da la pérdida de 245 miembros en el último año. La diferencia entre novicios que ingresaron y dimitidos es de 74 jesuitas en todo el mundo, lo que equivale en porcentaje, menos de un ingreso por provincia o región. Por tanto, el problema no es sólo que se mueran muchos y entren pocos, sino que, además, no sabemos retener a muchos de los que entran.

5. Lo peor del síndrome de Rubén, de ese hablar sin resolver y sin involucrarse en la lucha, es que como fruto de la Congregación de Procuradores, el Padre General nos invita a tomarnos un año para seguir hablando, con un documento que poco informa y propone. Es decir, seguimos con las “grandes deliberaciones del corazón”, permanecemos “entre los apriscos, escuchando los silbidos de los rebaños”.

2. El informe De Statu Societatis 2023

6. El De Statu Societatis 2023 tiene todas las características de los anteriores y de los que he tratado en mi anterior ensayo. Está escrito en jesuito, es decir, “un lenguaje difícil, donde las cosas se dicen, pero de una manera bastante enrevesada, lo que hace que, para entenderlo en su profundidad, haya que leer las cosas varias veces y con mucha atención”[2]. A pesar de su título, su lectura no permite tener una visión del estado de la Compañía en el mundo. En mi caso, que no conozco la Compañía de Asia, África y Oceanía, me he quedado tan ignorante como antes de leerlo. El texto es tres veces más largo que el De Statu del Padre Nicolás para la Congregación de Procuradores de Nairobi en 2012[3], pero esa mayor extensión no se tradujo en más información o claridad.

7. Según relató el Padre Sosa, la relación De Statu se realizó con los informes elaborados por los procuradores de todas las provincias: “Todo ese material fue trabajado por los consejeros generales, de una forma…, una lectura espiritual de esos textos. No intentamos hacer una síntesis de los contenidos, sino qué encontramos allí como mociones del Espíritu. Y de esa reflexión de los consejeros generales realicé, escribí el texto que se presentó a la congregación de procuradores”[4].

8. Lo que me llama la atención de esta cita del Padre General es que diga que no se hizo una síntesis de los informes de los procuradores, sino una “lectura espiritual”. Tratándose de informes sobre la situación de las diversas provincias y regiones de la Compañía, uno esperaría, por lo menos en una primera instancia, una lectura razonada e intelectual de esos informes, para poder tener una mirada clara sobre la situación de la Compañía en el mundo. Quisiera reivindicar el modo de proceder de la Compañía desde su fundación, como un modo razonable y racional de ver las cosas. No soy filósofo ni teólogo, pero sé que algo que ha distinguido a la tradición católica ha sido una sana racionalidad y el aprecio hacia lo que puede ser conocido y debatido a través de la razón, don de Dios. Lo que los consejeros generales deberían haber hecho en primer lugar, es una síntesis potente y fundamentada de la situación de la Compañía de Jesús; una síntesis que hasta el más ateo pudiese comprender y discutir llegado el caso. Una vez hecha esa síntesis racional, sí se puede hacer una meditación o una lectura sobrenatural y trascendente de la situación. Antes debemos utilizar la teología, filosofía, sociología, psicología, historia y las demás disciplinas intelectuales que nos ayudan a tener un conocimiento cabal de nuestra situación. El problema es que creo que esa tradición intelectual de los jesuitas se ha perdido. Hemos entrado en un laberinto emotivo-espiritual del que es difícil salir.

9. Se nos ha pedido que dediquemos un año a rezar con el informe De Statu y a compartirlo en las comunidades y en las obras apostólicas. Se nos ha pedido que sea una “ocasión para seguir profundizando en la comprensión y seguimiento de las señales del Espíritu Santo”, y para ello se ha propuesto “a toda la Compañía participar activamente en el examen de su situación como cuerpo universal iniciado en la CP 71 a través de la profundización del De Statu Societatis” (Cap. I, 1) Ahora bien, ¿cómo se hace para profundizar en la comprensión y seguimiento sin tener la información riquísima que seguramente contenían las decenas de informes de los procuradores? ¿Si no se hizo una síntesis y relación sobre la situación de la Compañía a partir de los informes de los procuradores, cómo se tendrá esa visión de conjunto de cientos o miles de “ecos” desde cada comunidad y obra de la orden?

10. A lo anterior hay que sumar, que el método para llevar adelante el “examen” propuesto sobre la situación de la Compañía no ha sido establecido de antemano e igual para todas las provincias y regiones. Todos los que hemos trabajado en labores intelectuales e investigativas sabemos que estudiar un asunto o hacer una investigación sin una metodología clara y previa, conduce a resultados imposibles de compaginar y articular. ¿Qué producto se espera sacar de ese examen universal? ¿Una nueva De Statu Societatis más completa? ¿Sólo el fruto personal o comunitario de ese ejercicio? No lo sabemos.

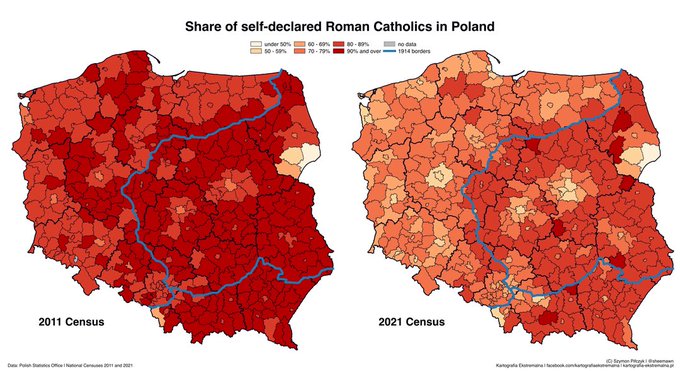

3. Una visión demasiado sesgada

11. Lo que más me ha llamado la atención de la contemplación que se hace de la situación del mundo, inspirados en “como la Santísima Trinidad vuelve su mirada a la compleja vida de la humanidad”, en el capítulo II, es lo sesgada que es. Se habla de “el enorme y creciente número de migrantes forzados”, “la globalización, el crecimiento del ecosistema mediático, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la inteligencia artificial”, “la explotación de los recursos naturales y las consecuencias de la industrialización”, “el cambio climático”, “el impresionante salto demográfico”, “la creciente desigualdad”, “no sólo crece el número de pobres y la ausencia de condiciones de vida digna sino se hace cada vez mayor la brecha entre la pequeña proporción de quienes poseen recursos de todo tipo y quienes carecen de ellos en diverso grado”, “las relaciones humanas […] afectadas por la violencia […] como las guerras y la discriminación racial, […] el tráfico de personas y órganos humanos o el chantaje a través de la tecnología de la comunicación”, “florecen los negocios ilícitos como el narcotráfico o la venta de armamento”; resumiendo, finalmente que, “la mayor amenaza para la vida humana, la justicia social y un futuro pacífico es el desequilibrio en la relación con el medio ambiente resultante del desarrollo industrial, el crecimiento demográfico y la urbanización”.

12. Lo anterior, a lo que hay que agregarle las tres carillas dedicadas a continuación al populismo político, podría ser perfectamente la mirada sobre el mundo de un think tank laico, vinculado a algún partido político de izquierda o a una ONG progresista. Uno no encuentra en esa contemplación nada de la mirada sobrenatural o trascendente que se esperaría de una orden religiosa, apostólica y sacerdotal. ¿Dónde está la antropología cristiana en esta contemplación? ¿Dónde está la Historia de Salvación que se sigue realizando hoy? ¿Cómo no aparece en esa mirada inspirada en cómo mira la Trinidad el mundo, temas como la cultura de la muerte que está detrás de las leyes del aborto y la eutanasia, la descristianización de Occidente, la destrucción de la familia inspirada en el Evangelio, la persecución de los cristianos en tantos lugares de la Tierra, la ideología de género y la cultura woke, con sus imposiciones y persecuciones, el relativismo moral, el transhumanismo que va abriendo su camino, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que promueven la imposición de esta agenda en todos los continentes, la falta de sentido de millones de jóvenes, las crecientes tasas de suicidio de jóvenes y ancianos en los países occidentales, etc., etc., etc.?[5]

13. Pienso que los aspectos que señala el documento son importantes, sin embargo, lo que resulta asombroso es que solo se vean esos temas y se dejen de señalar tantos otros, muchos de los cuales están más vinculados a la misión redentora de Cristo y a nuestra tarea sacerdotal, que los descritos. No podemos contemplar el mundo como ateos. Si en el capítulo anterior me quejaba del laberinto emotivo-espiritual, en este capítulo se echa en falta una mirada de fe, teológica, de contemplación sobrenatural de la situación del mundo y la humanidad.

4. Seguimos preguntándonos quiénes somos

14. Este año hará cincuenta años desde que cada vez que nos reunimos los jesuitas nos ponemos a ver quiénes somos, para qué estamos. Para mí la respuesta está claramente expresada en la Formula Instituti, y si se quiere una formulación moderna clarísima, basta con releer la alocución del papa Pablo VI a la CG 32. Sin embargo, la recurrencia de esta pregunta, sobre todo en las autoridades de la Compañía, muestra con claridad la crisis identitaria tremenda que estamos viviendo. El De Statu afirma que “no es una pregunta retórica, sino una auténtica demanda existencial de los jesuitas de todas las generaciones y de todos los orígenes culturales provocada en buena parte por las novedades del cambio de época histórica como la creciente secularización en todas partes del mundo, el afán de consumo prevaleciente en muchas sociedades que lleva a una mentalidad materialista y competitiva. Así mismo las tensiones que produce la globalización en las culturas locales y el impacto en todas ellas de las tecnologías de la comunicación”. Si lo que señala el documento es así, el problema de la Compañía es más grave de lo que podríamos pensar. Si los jesuitas de todas las generaciones y de todos los orígenes culturales tienen dudas sobre su identidad, estamos acabados. Claramente no es mi experiencia, y creo que no es la de muchos jesuitas que conozco.

15. El problema está en que muchos en la Compañía, incluidos superiores mayores, tienen problemas para asumir lo propio de nuestra identidad religiosa, apostólica y sacerdotal, así como de los ministerios propios de la Compañía, tal como los establece la Formula Instituti. Siguen queriendo redescubrir nuestra vocación e identidad reformulándola y creo que implícitamente, secularizándola. Volver a la definición de la CG 32 no tiene sentido. Señalar que ser jesuita significa “Reconocer que uno es pecador y, sin embargo, llamado a ser compañero de Jesús, como lo fue San Ignacio”, aparte del tono lírico no dice nada específico. Pecadores y llamados a seguir a Cristo son todos los cristianos. Todo lo que se dice a continuación, en el número 1 del Capítulo III del De Statu, se puede decir de cualquier cristiano. Parece que no se quiere hablar de la identidad sacerdotal de nuestra vocación, una identidad que no es sólo propia de los presbíteros, sino de la propia orden, aunque en ella se admitan también hermanos coadjutores. El ocultamiento implícito del sacerdocio como característica esencial de nuestra vocación, creo que es la clave de nuestra falta de vocaciones. En todo este largo documento, de más de 24 mil palabras, no aparece nunca la palabra sacerdote y sólo dos veces sacerdocio, aunque para hacer una referencia distinguiendo entre el sacerdocio en la Compañía y el sacerdocio diocesano[6]. Creo que nuestra actitud es suicida: queremos vocaciones para el sacerdocio en la Compañía, pero no queremos hablar de ser sacerdotes.

16. Hoy los jesuitas en muchos lugares somos sacerdotes vergonzantes, disimulados, tímidos, sin celo apostólico. Y así no se entusiasma a nadie. La razón por la que no tenemos vocaciones no es por la sociedad secularizada, el cambio de época y mil excusas más. La razón es que esas condiciones de nuestro tiempo nos han acobardado, nos abruman y no sabemos responder a los desafíos de hoy con el empuje y creatividad de ayer. Seguimos enredados en la maraña de la crisis postconciliar de hace más de cincuenta años. El fracaso estrepitoso de las visiones secularizadoras en la pastoral, la catequesis y la vida religiosa, no nos ha enseñado nada. Por eso seguimos como los adolescentes preguntándonos quiénes somos.

5. Sobre tensiones, cuidados y jóvenes

17. El capítulo IV trata sobre las tensiones que vivimos los jesuitas, de las que dice que “son tensiones necesarias”, aunque algunas de las que se explicitan no se comprenden como posibles una vez que uno está en la orden: “vocación jesuita y vocación laical”, “sacerdocio en la Compañía y sacerdocio diocesano”. Fuera de eso, me quedo con la tensión entre cura apostolica y la cura personalis, a la que se le dedica el punto 2.

18. En mi anterior ensayo hablé sobre la tensión entre “gestionar la organización versus cura personalis”. No conocía entonces la carta sobre la temática publicada por el Padre General el 25 de marzo de 2020, pocos días después de que estallara en todo el mundo la pandemia por el Covid-19. Aunque el uso de un mismo sustantivo en las expresiones cura apostolica y cura personalis, pueda resultar estilísticamente interesante, creo que la palabra cura o cuidado, aplicada al gobierno apostólico, no resulta adecuada, porque no expresa con claridad aquello de lo que queremos hablar. Cuidado apostólico es algo que debe tener cualquier persona que trabaje en una actividad apostólica. San Alonso Rodríguez o el Beato Gárate, fueron jesuitas con un gran cuidado apostólico desde sus posiciones de porteros en el colegio de Mallorca o en la Universidad de Deusto, pero no podemos decir que hayan tenido una tarea de gobierno apostólico. Por otra parte, ninguna de las dos expresiones es de antigua raigambre ignaciana o jesuítica. No sé cuándo se comenzó a utilizar la expresión cura apostolica, ya que para mí es nueva, pero cura personalis, según la carta del Padre General citada, comenzó a utilizarse en 1934, en una instrucción del Padre Ledóchowski del 15 de agosto de ese año.

19. Tanto la carta, como el De Statu, muestran la preocupación por la tensión entre gobierno apostólico y cura personalis, pero no dan elementos concretos u orientaciones claras para mejorar la situación, que muchas veces se transforma en dejación de uno de los elementos. Por otro lado, todo el capítulo mezcla confusamente una y otra vez el sujeto de la reflexión. A veces está hablando de los jesuitas y otras se refiere tanto a los jesuitas como a los laicos colaboradores, sin terminar de explicar con claridad quiénes están incluidos en esa categoría.

20. El apartado 3 del capítulo IV está dedicado a “Compartir el carisma intercultural e inter- generacionalmente”. En su lenguaje jesuito hay que interpretar que diversos informes (no sabemos qué porcentaje) tratan sobre problemas intergeneracionales, aunque no se explica con claridad cuáles son esos problemas, tensiones o divergencias. Dedica entonces, unas cinco páginas a tratar el tema de los jóvenes y la formación. Se habla de que las “generaciones necesitan reconocer y aceptar sus mutuas responsabilidades y el cuidado que cada generación debe tener por quienes pertenecen a ella y por la vocación de las otras generaciones”; de que “en algunas provincias existe una separación generacional que puede convertirse fácilmente en brecha ideológica”; y que “se corre el riesgo de la mutua malinterpretación entre generaciones”. A continuación, se pasa a hablar de las jóvenes generaciones, empezando por las alabanzas y ponderaciones: “profundamente agradecidos… por la calidad de los que han ingresado a la Compañía”; “personas que hacen una elección consciente y buscan seriamente insertarse en el estilo de vida-misión”; “conocen bien los Ejercicios Espirituales”; “muchas de las vocaciones … se caracterizan por la huella de las decisiones libres que están tomando los jóvenes jesuitas para seguir a Jesús en un mundo donde tantos son sordos a su llamamiento”; “personas maduras, que se toman en serio su vida espiritual, viven con esperanza el futuro y apasionados por la tarea evangelizadora”; “la mayoría … han recibido la visión expresada en las Preferencias Apostólicas Universales como fuente de energía para hacer el esfuerzo de integrarlas en su vida-misión que busca adoptar el estilo de Jesús pobre y humilde”.

21. A renglón seguido comienzan los “peros” de esta visión: “preferir la superficialidad a la profundidad intelectual; poner su persona al centro, como se hace en los selfies, buscando reconocimiento y promoción personal (vano honor del mundo que lleva a la soberbia); adicción a las redes sociales que se convierte en apego, limita la libertad espiritual; prefieren estar “por su cuenta”, embarcados en proyectos propios, defendiendo su privacidad, pasando más tiempo solos que en comunidad”. “Las consecuencias pueden manifestarse en una baja autoestima, inseguridad personal, con poco celo en lo que emprende, y limites en su capacidad de tomar iniciativas o su creatividad. En otros contextos, los candidatos provienen de contextos en los que escasean las oportunidades educativas por lo que requieren mayor tiempo y acompañamiento adecuado para alcanzar los parámetros académicos que exige la formación en la Compañía de Jesús”. “Pueden darse también grupismos por clases sociales, orientación sexual o posiciones ideológicas en la política o dentro de la Iglesia. Hay que estar igualmente atentos a quienes buscan en la vida religiosa seguridades que no encuentran fácilmente en la sociedad o, simplemente, una vida confortable sin mayores esfuerzos. Pueden darse casos de personas que buscan posiciones de poder, autoridad o prestigio social, abonando así el terreno al clericalismo o al carrerismo dentro de instituciones a las que pueden tener acceso por ser jesuitas”.

22. No es de extrañar que esta visión de los jóvenes jesuitas haya caído muy mal entre ellos. Creo que son situaciones que se dan, pero me pregunto si sólo entre los jóvenes. ¿El individualismo, la superficialidad, la fragilidad psicológica, el grupismo, la búsqueda de posiciones de poder o prestigio, etc., son fenómenos que no estaban en las generaciones anteriores o no están entre los que ya peinamos canas? Lo que sí es cierto, pero no se dice en el informe, es que las generaciones anteriores éramos formadas en la abnegación, mortificación y sacrificio, y para nosotros esos pecados que se señalan en los jóvenes jesuitas de hoy, son pecados más graves, pues fuimos formados para luchar contra “nuestro propio amor, querer e interesse” y fallamos con mucha frecuencia. Nuestras generaciones maduras y ancianas tienen que hacer un mea culpa grande, un mea maxima culpa, porque no fuimos capaces de transmitir a las generaciones jóvenes ese espíritu ignaciano y jesuita de entrega, renuncia y generosidad de vida.

23. Es una pena no saber lo que dicen los informes de los procuradores sobre las brechas intergeneracionales, porque probablemente aparecerían muchos cuestionamientos de los jóvenes a los jesuitas mayores. Con frecuencia hemos tergiversado aspectos de “nuestro modo de proceder” y hemos mezclado ideología y mentalidad de décadas pasadas, con el carisma que el Señor regaló a la Iglesia a través de San Ignacio y sus primeros compañeros. Queremos lograr que los jóvenes vivan un carisma que no les hemos sabido transmitir fielmente, muchas veces más preocupados por seguir los cambiantes slogans de los últimos decenios, que por la profundidad y exigencias de nuestra vocación.

6. Sobre el gobierno

24. El capítulo VI de la relación De Statu trata sobre el gobierno en la Compañía, tanto a nivel provincial, como general. Me ha alegrado que se señale al comenzar el punto 1 de ese capítulo, que “algunas informaciones recibidas alertan sobre una cierta tendencia a hacer de la Compañía una especie de Organización no-Gubernamental, gobernada por gerentes que siguen planes estratégicos para optimizar la gestión de obras de caridad, en lugar de un cuerpo apostólico inspirado por el Espíritu al servicio de la misión de Jesucristo”. Esa percepción la comparto completamente y creo que muchos otros jesuitas también. El tema es que no es una percepción exagerada, y mucho menos descabellada. Hay muchos signos en la vida actual de las obras jesuitas, de los documentos que se publican y de las orientaciones que se dan, que dan la impresión de que estamos en una ONG y no en una orden religiosa. Más allá del uso permanente de citas de la Autobiografía y los Ejercicios, mucho menos de la Fórmula del Instituto y las Constituciones o cartas de San Ignacio, el fondo de muchas de esas manifestaciones de la acción de los jesuitas hoy está secularizado y ha perdido sentido trascendental o sobrenatural. A continuación, el De Statu señala que “se necesita, dicen, una visión que ayude a realizar las transformaciones necesarias en la vida-misión a partir de las exigencias de los cambios en 0. el mundo y en la Iglesia”. Qué significa exactamente esta frase no lo sé, pero me alegra que se recoja el pedido de tener una visión.

25. La explicitación de la misión y la visión de las organizaciones se popularizó hace unos treinta años y se hizo algo obligatorio en cualquier empresa, organización o proyecto. Como pasa con frecuencia, fue un instrumento de clarificación que se transformó en moda. Así he tenido la experiencia de organizaciones que se pasan meses discutiendo su misión y visión, mareando la perdiz con palabras y matices. Luego vino la exigencia de ponerlos en todos lados y así he estado en colegios y universidades donde se han gastado fortunas en cuadros con la misión y visión, para poner en todos los salones, que por supuesto nadie leía y poco ha servido para que el conjunto de la organización viviera en serio lo que allí estaba escrito. Me costó mucho aceptar que dedicar algo de tiempo a formular la misión y visión podía tener alguna utilidad. Cuando lo logré, se agregaron los valores y luego se comenzó a decir que ese binomio estaba superado y que era mejor hablar de propósito. Sin embargo, reivindico ahora el uso del concepto de visión, no tanto porque lo digan los expertos en planificación estratégica, sino porque me di cuenta de que los idiomas occidentales que conozco, y supongo que los de otras regiones de la Tierra que desconozco, hace muchos siglos que tienen el concepto intelectual de visión, visionario, persona que mira más allá de lo inmediato. Las cartas de San Ignacio muestran que era un visionario, que tenía una capacidad de ver más allá de lo que conocía, de lo que había estudiado, de lo que había visto. Entre sus compañeros los había más inteligentes y cultos, como Fabro, Salmerón, Laínez, Polanco, González da Cámara, etc., pero San Ignacio probablemente tenía una visión más profunda y amplia de las personas, las situaciones y de lo que había que hacer. Quizás San Francisco Javier también fue un hombre visionario, por lo menos desde que fue enviado a evangelizar Asia.

26. Estoy convencido de que hoy la Compañía no tiene una visión real de hacia dónde va y lo que quiere lograr. Tenemos docenas de documentos y declaraciones, pero en general creo que son miopes y desenfocados. El año pasado decía en mi anterior ensayo: “Necesitamos una Visión que traccione a la Compañía apostólicamente hacia el futuro, y es el gobierno del General quien tiene y puede llevar adelante ese proceso”. En el De Statu se recoge el pedido, pero no se va más allá. Claramente no contiene una visión para los próximos años y las Preferencias Apostólicas Universales no suplen esa falta.

27. El segundo número del capítulo VI vuelve sobre el tema del “discernimiento en común para planificar apostólicamente”. En el primer párrafo se señala que “la Compañía hace un esfuerzo sincero por establecer planes en consonancia con su carisma y que respondan a las necesidades de la Iglesia en los contextos en los que está presente”. A continuación, señala que el 35% de las provincias “están haciendo o han hecho buenos procesos de discernimiento y planificación”; “35% ha hecho planes sin un proceso capaz de construir el consenso para llevarlo adelante sin conflictos. Queda un 30% de las Unidades Apostólicas que no han empezado procesos bien preparados”. Creo que se comenzó a hablar de planificación apostólica en la Compañía como hace treinta años, en tiempos del padre Kolvenbach. Si eso es así, los porcentajes que señala el De Statu 2023 muestran un gran fracaso. Constatar que en una organización se han dado orientaciones claras sobre lo que sus diversas unidades debían hacer y que treinta años después solo un tercio logro hacerlo bien, un tercio lo hizo mal y el último tercio no ha comenzado a hacerlo, es preocupante y triste. Eso muestra falta de liderazgo y seguimiento de los procesos de cada provincia o región.

28. El De Statu achaca ese fracaso de la planificación apostólica a “una especie de escepticismo en algunos compañeros” en relación con el discernimiento en común, y al “peso de las instituciones con fuerte tradición en la Provincia/Región”. Sobre lo primero no tengo nada que agregar a lo que dije en mi primer ensayo. Soy completamente escéptico con respecto al discernimiento en común y creo que no somos algunos, sino muchísimos los jesuitas que compartimos esa convicción. Sobre lo segundo, sólo queda reconocer que, si hay instituciones que trancan las decisiones que se tienen que tomar, lo que falta es un liderazgo claro y firme que rompa con los afectos desordenados que podemos tener por esas obras. Para eso, directivas precisas y un respaldo claro de Roma es fundamental para poder superar esas situaciones. No se puede seguir así por tanto tiempo.

29. El tercer punto del capítulo que estamos comentando trata sobre “el trabajo en red”, otra buzzword que se ha vuelto infaltable en los últimos años. Las redes en la Compañía han existido desde siempre, por la continua comunicación entre compañeros, obras, directivas de Roma, normas, reglas, cartas edificantes, intercambio de personal, misioneros y un largo etc. Hablar de trabajar en red, de redarquía y de otros términos análogos, solo tendrá sentido cuando haya directivas claras, temas concretos para resolver o compartir, y autoridad para hacer que las cosas se hagan. Eso, lamentablemente no abunda en la mayoría de las redes de la Compañía que conozco.

30. El último punto trata sobre “el desafío de la restructuración”. Además de hacer consideraciones sobre el “apego desordenado a muchas, quizás demasiadas, obras apostólicas que se consideran importantes o imprescindibles” y “la reconfiguración de las Provincias/Regiones”, se habla sobre la “calidad de los Superiores Mayores y Superiores locales”. A continuación, se recogen cuestionamientos, pero no se da ninguna respuesta. Esto es particularmente curioso cuando trata sobre el gobierno general. Se plantean siete interrogantes que parecen tomadas de los informes de los procuradores, pero no se ensaya ni una sola respuesta o explicación:

Cabe preguntarse sobre el papel de la Curia General en la estructura de gobierno de la Compañía. ¿Es necesario revisar su funcionamiento, su relación y su discernimiento con respecto al Cuerpo universal? Siendo consecuente con la delegación de autoridad como principio organizativo de la Compañía, ¿están claros el ámbito de acción y los recursos de los Superiores Mayores y de las Unidades Apostólicas? ¿Cuándo debe intervenir el gobierno central o, incluso, tomar decisiones por el bien de toda la Compañía? ¿La actual estructura de la Curia General integra y utiliza los recursos de que dispone? ¿Tiene capacidad para aprovechar el enorme volumen de buena información que recibe? ¿Posee los recursos que necesita? ¿Sería conveniente solicitar a los Superiores Mayores y al cuerpo apostólico de la Compañía un examen de la Curia General y su servicio?

31. Los procuradores de 1987 cuestionaron al Padre Kolvenbach porque en su De Statu de ese año no había hablado de la dimensión del sentire cum Ecclesia. Había que tener en cuenta que era la primera congregación de procuradores después de su elección como General y todavía era muy cercana la intervención de la Compañía por el papa Juan Pablo II, en 1981. Como respuesta el General dedicó una alocución de varias páginas al final de la congregación de procuradores para dar cuenta de cómo se vivía el sentire cum Ecclesia en la Compañía en ese momento. Señalo este antecedente porque me parece lógico que teniendo en cuenta el trabajo, tiempo, viajes y conversaciones que implica la elaboración de cada informe de los procuradores, se aprovechara la relación De Statu para dar respuesta a las cuestiones que se presentan en los mismos. En el caso del gobierno de la orden, y como ya señalé en los dos ensayos anteriores, creo que la Compañía tiene que llevar adelante una seria revisión de sus estructuras y forma de gobernar, para distinguir lo esencial de nuestro carisma, de lo que responde a cada época. Por otro lado, tiene que llevar adelante un serio estudio y cuestionamiento de la cultura de gobierno de las últimas décadas, que con frecuencia se reviste de lenguaje ignaciano, pero que no corresponde al modo de proceder de las Constituciones y la historia de la Compañía. Las mismas Normas Complementarias aprobadas en la Congregación General 34, hace treinta años, tienen que ser revisitadas y revisadas, pues en muchos aspectos están desfasadas de nuestra época y necesidades para el apostolado. Quedarnos en señalar los cuestionamientos y preguntas sólo resulta un ejercicio retórico si no se encara el darles respuesta y tomar decisiones.

7. Conclusión: El síndrome de Iolanta,… o del rey Renato

32. Iolanta es una ópera de Piotr Ilich Chaikovski, estrenada en San Petersburgo en 1892. Cuenta la historia de una princesa llamada Iolanta, ciega de nacimiento. Su padre, el rey Renato, para evitar que su hija sufriera, decidió que fuese criada aislada de la corte y que nadie le dijera que era ciega, ni hiciera referencia a la luz, los colores o cualquier otra cosa que se pudiese conocer a través de la vista. Cuando Iolanta ya era una bella doncella, un médico árabe llego a la corte y le dijo al rey Renato que tenía una cura para la ceguera de su hija. La condición para poder curarse era que ella conociera su situación y quisiera sanar. El rey temió que el remedio propuesto por el médico fallara y su hija conociera su triste situación y fuese infeliz, por eso no aceptó la propuesta. Como es una historia de final feliz, llegó el Conde Vaudémont, quien desconociendo la prohibición del rey, se enamoró de la princesa Iolanta y le habló de la luz y los colores. Iolanta conoció finalmente su verdad, deseó sanar y obtuvo la vista y el amor.

33. La Compañía de Jesús creo que sufre en este momento el síndrome de Iolanta. Está en una profunda decadencia. No lo sabe, o no lo quiere saber, que es lo mismo. Quiere creer que así es la situación de todas las demás realidades de la Iglesia que la rodean y que por tanto es lo que debe ser. El gobierno de la Compañía creo que más que sufrir el síndrome de Iolanta, sufre el síndrome del rey Renato. Teme que si le habla claro al conjunto de la orden sus miembros sufran y se desalienten. Prefiere mantener la ficción de que las cosas van bien antes que arriesgarse a reconocer la decadencia religiosa y apostólica de la Compañía. ¿Qué pasaría si se hablara claro y aun así no lográsemos reaccionar y comenzar el camino de la reforma interna y la recuperación? Piensa que la desesperanza sería mayor.

34. Sin embargo, si no logramos superar esos síndromes, si no reconocemos nuestra situación y queremos renovarnos y reformarnos, la orden seguirá camino a su desaparición. Le llevará más o menos tiempo, pero su decadencia será imparable. Hemos perdido el 61% de los miembros que teníamos en 1965. Del 39% que queda, un alto porcentaje son ancianos. En pocos años la Compañía habrá desaparecido de varios países europeos y se volverá insignificante en otros de Europa, América y Oceanía. Ya somos 13.995 jesuitas. Por tercer año constato que la única asistencia que crece es la de África. Todas las demás, incluidas las asiáticas, están disminuyendo.

35. Hace poco un amigo, “muy de los nuestros”, como se decía antes, educado en los jesuitas y que ha trabajado toda su vida en obras de la Compañía, me decía lo siguiente, parafraseando la parábola de la oveja perdida: - “Tengo la impresión de que los jesuitas se han quedado con cuarenta de las cien ovejas que tenían, sin animarse a salir a buscar a las sesenta que se perdieron”. Yo agregaría que estamos con las cuarenta, pero sin demasiada atención, pues cada noche se escapa alguna más y luego se pierde. Este amigo me lo expresaba con mucho pesar, pues quiere mucho a la Compañía y ha visto a lo largo de los años el declive y desorientación en muchos jesuitas que ha ido tratando. Lo mismo creo que vivimos muchos compañeros.

36. Hace poco visité una provincia y por cuestiones de trabajo estuve en varios lugares. Me encontré y compartí varios días con muchos jesuitas, algunos viejos conocidos y otros nuevos para mí. En esos días cinco jesuitas, que desconocían mis escritos anteriores, me dijeron que su provincia no tenía norte, que no sabían para dónde iban. Esa situación la he constatado en muchos lugares y durante muchos años. Tenemos que reaccionar y enfrentar esta situación. Creo que la 71° Congregación de Procuradores ha sido otra oportunidad perdida para la Curia General y para el cuerpo de la Compañía. El próximo año comenzará un nuevo proceso de congregación de procuradores que tendría que llevarse a cabo en 2026. Es muy desgastante para las personas, las provincias y la orden toda, seguir sufriendo el síndrome de Rubén o de Iolanta. Sigo convencido de que tenemos un carisma maravilloso y necesario para la Iglesia, un carisma religioso, apostólico y sacerdotal. Tenemos que recuperarlo y vivirlo con pasión, arrojo y generosidad. Para lograr eso es necesario hablar con más libertad, expresar con claridad lo que vivimos y pensamos, dejar de ser políticamente correctos y de utilizar frases hechas y slogans.

Que nuestro Señor Resucitado nos conceda en este tiempo su gracia para que como Compañía suya renovemos nuestra fe y caridad. Que por sobre todo nos conceda en este tiempo una esperanza viva para creer que, si nos ponemos en sus manos y somos fieles, todavía podemos resurgir y volver a ser un gran servicio para su Iglesia.

AMDG

Julio Fernández Techera, S.I. Montevideo, 22 de abril de 2024

Fiesta de Santa María, Madre de la Compañía de Jesús

Notas

[1] Jueces 5, 15-16. Sagrada Biblia. BAC, 2010.

[2] Ad Usum Nostrorum II, n° 14.

[3] 8.573 palabras el de 2012, en la versión española, contra 24.716 palabras el de 2023, sin contar las meditaciones al final de cada capítulo.

[4] https://www.youtube.com/watch?v=StxJimmhmHc&t=343s , minuto 5,14.

[5] La misma mirada sesgada aparece en el capítulo V, cuando se habla sobre la segunda Preferencia Apostólica Universal: “Esa preferencia que nos ha ayudado a reconocer otras “periferias” como el pecado del racismo y otras formas de discriminación social como las que sufren los pueblos indígenas, las personas o grupos llamados LGBT+, las causadas por diferencias étnicas o fundamentalismos religiosos. Ha ayudado a abrir nuestros corazones y las puertas de algunas de nuestras casas a los refugiados o los que salen de las cárceles para acompañarlos en el delicado proceso de reinventar sus vidas. Esta preferencia es, también una invitación a profundizar nuestro trabajo intelectual en las ciencias sociales y la posibilidad de equilibrar mejor la dimensión social de todos nuestros apostolados con el compromiso concreto de comunidades y obras que contribuyen a la transformación de las estructuras causantes de la injusticia social que siguen dominando el mundo”. Al hablar del apostolado social, sólo se referirá una vez, y al pasar, a la dimensión espiritual de los pobres. Todo el resto está referido a las condiciones socio-económicas y culturales de los necesitados: “globalización, excesos de la economía de mercado, tráfico de drogas y corrupción, migración en masa, degradación ecológica, explosiones de brutal violencia”; “los excluidos y los que carecen de poder en nuestras sociedades, los pobres desde el punto de vista económico, cultural, educativo y espiritual; los refugiados y los desplazados, los pueblos indígenas, las tribus, los pueblos de color y los discriminados”

[6] La palabra presbítero aparece seis veces, pero siempre para distinguir entre jesuita hermano o presbítero.