Hombre mortal y Señor de la vida

Homilía para el V Domingo de Cuaresma (Ciclo A)

Homilía para el V Domingo de Cuaresma (Ciclo A)

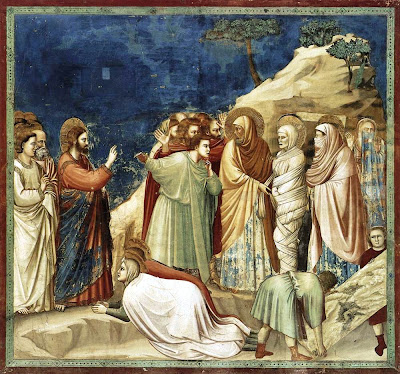

El Señor se presenta a sí mismo como la resurrección y la vida (Jn 11,25). Él es la fuente de la vida que se otorga al hombre para vivir para siempre. Jesús comunica la vida que Él mismo posee y de la que dispone (cf Jn 5,26). Una vida que anula la muerte, superándola por medio de la resurrección. En el milagro de la resurrección de Lázaro se anticipa el gran signo de esperanza para todos nosotros: la propia Resurrección de Jesús, principio y fuente de nuestra resurrección futura.

“Para la comunidad cristiana – enseña Benedicto XVI - es el momento de volver a poner con sinceridad, junto con Marta, toda la esperanza en Jesús de Nazaret: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo» (v. 27). La comunión con Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la frontera de la muerte, para vivir sin fin en él”.

Gracias al Espíritu Santo, que nos une a Cristo, la vida cristiana en la tierra es ya una participación en la muerte y en la Resurrección del Señor (cf Rom 8.8-11). Esta participación no se interrumpe con la muerte, ya que “si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este ‘morir con Cristo’ y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor” (Catecismo 1010).

Desde esta perspectiva, la muerte cambia por completo de significado. Cristo, asumiéndola en un acto de total obediencia a la voluntad del Padre, transformó la maldición de la muerte en bendición, venciendo ese último enemigo, esa postrera consecuencia del pecado.

A la luz de la muerte y de la Resurrección del Señor nuestra mirada se abre al sentido definitivo de la existencia. La última palabra la tiene Dios, que no permite que su designio creador se vea abocado al fracaso por la infidelidad de los hombres. No es un Dios de muertos sino de vivos (Mc 12,27) y “en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la Resurrección de Jesús” (Catecismo 997).

El lenguaje de la fe se fundamenta en la revelación divina; la fe “dice” a Dios porque Dios ha hablado de sí mismo en su autorrevelación. La misma manifestación de Dios en la creación, que posibilita el recurso a la analogía, se orienta a la plenitud de la revelación divina en Jesucristo. Se puede decir, incluso, en este sentido, con W. Kasper que la doctrina de la analogía, entendida a nivel teológico, “resulta ser la doctrina del lenguaje de la fe”.

El lenguaje de la fe se fundamenta en la revelación divina; la fe “dice” a Dios porque Dios ha hablado de sí mismo en su autorrevelación. La misma manifestación de Dios en la creación, que posibilita el recurso a la analogía, se orienta a la plenitud de la revelación divina en Jesucristo. Se puede decir, incluso, en este sentido, con W. Kasper que la doctrina de la analogía, entendida a nivel teológico, “resulta ser la doctrina del lenguaje de la fe”. ¿Podemos decir algo, en sentido literal, no figurativo, de Dios o sólo cabe referirse a Él de modo simbólico, metafórico o poético? Entre los extremos del apofatismo y de la univocidad se sitúa la analogía. El apofatismo niega que los nombres que se atribuyen a Dios puedan significarlo de modo propio. Los nombres divinos serían metáforas, imágenes, etc., que no proporcionan un saber propiamente dicho sobre Dios. La univocidad admite que las palabras pueden decir a Dios al mismo tiempo que dicen al hombre, su esencia y su historia.

¿Podemos decir algo, en sentido literal, no figurativo, de Dios o sólo cabe referirse a Él de modo simbólico, metafórico o poético? Entre los extremos del apofatismo y de la univocidad se sitúa la analogía. El apofatismo niega que los nombres que se atribuyen a Dios puedan significarlo de modo propio. Los nombres divinos serían metáforas, imágenes, etc., que no proporcionan un saber propiamente dicho sobre Dios. La univocidad admite que las palabras pueden decir a Dios al mismo tiempo que dicen al hombre, su esencia y su historia. ¿Es significativo el lenguaje religioso? La pregunta ha planeado sobre buena parte de la filosofía contemporánea, en especial a partir del positivismo lógico, y sigue siendo un interrogante que no se puede dejar de atender: “en nuestros días esta cuestión se ha convertido en insoslayable, de manera que cualquier estudio acerca de la religión o de la teología debe comenzar por dar razón del modo peculiar en que el hombre religioso usa el lenguaje” (F. CONESA – J. NUBIOLA, “Filosofía del lenguaje", Barcelona 1999, 263).

¿Es significativo el lenguaje religioso? La pregunta ha planeado sobre buena parte de la filosofía contemporánea, en especial a partir del positivismo lógico, y sigue siendo un interrogante que no se puede dejar de atender: “en nuestros días esta cuestión se ha convertido en insoslayable, de manera que cualquier estudio acerca de la religión o de la teología debe comenzar por dar razón del modo peculiar en que el hombre religioso usa el lenguaje” (F. CONESA – J. NUBIOLA, “Filosofía del lenguaje", Barcelona 1999, 263). ¿Tiene el lenguaje de la fe un sentido limitado al ámbito que le es más propio o puede ampliarse, el sentido, también al campo, digamos, “secular”? Yo creo que es posible esa ampliación, siempre y cuando “ampliación” no equivalga a “reducción”. Grandes conceptos teológicos están en la base del hablar común. Llamamos “centro penitenciario” a una cárcel; empleamos, en la misma constelación de significados, la expresión “redimir pena” y usamos, por señalar un último ejemplo, la palabra “persona”, una categoría que tiene su origen en el debate cristológico y trinitario y que ha pasado a ser una de las grandes aportaciones del cristianismo a la cultura universal.

¿Tiene el lenguaje de la fe un sentido limitado al ámbito que le es más propio o puede ampliarse, el sentido, también al campo, digamos, “secular”? Yo creo que es posible esa ampliación, siempre y cuando “ampliación” no equivalga a “reducción”. Grandes conceptos teológicos están en la base del hablar común. Llamamos “centro penitenciario” a una cárcel; empleamos, en la misma constelación de significados, la expresión “redimir pena” y usamos, por señalar un último ejemplo, la palabra “persona”, una categoría que tiene su origen en el debate cristológico y trinitario y que ha pasado a ser una de las grandes aportaciones del cristianismo a la cultura universal.