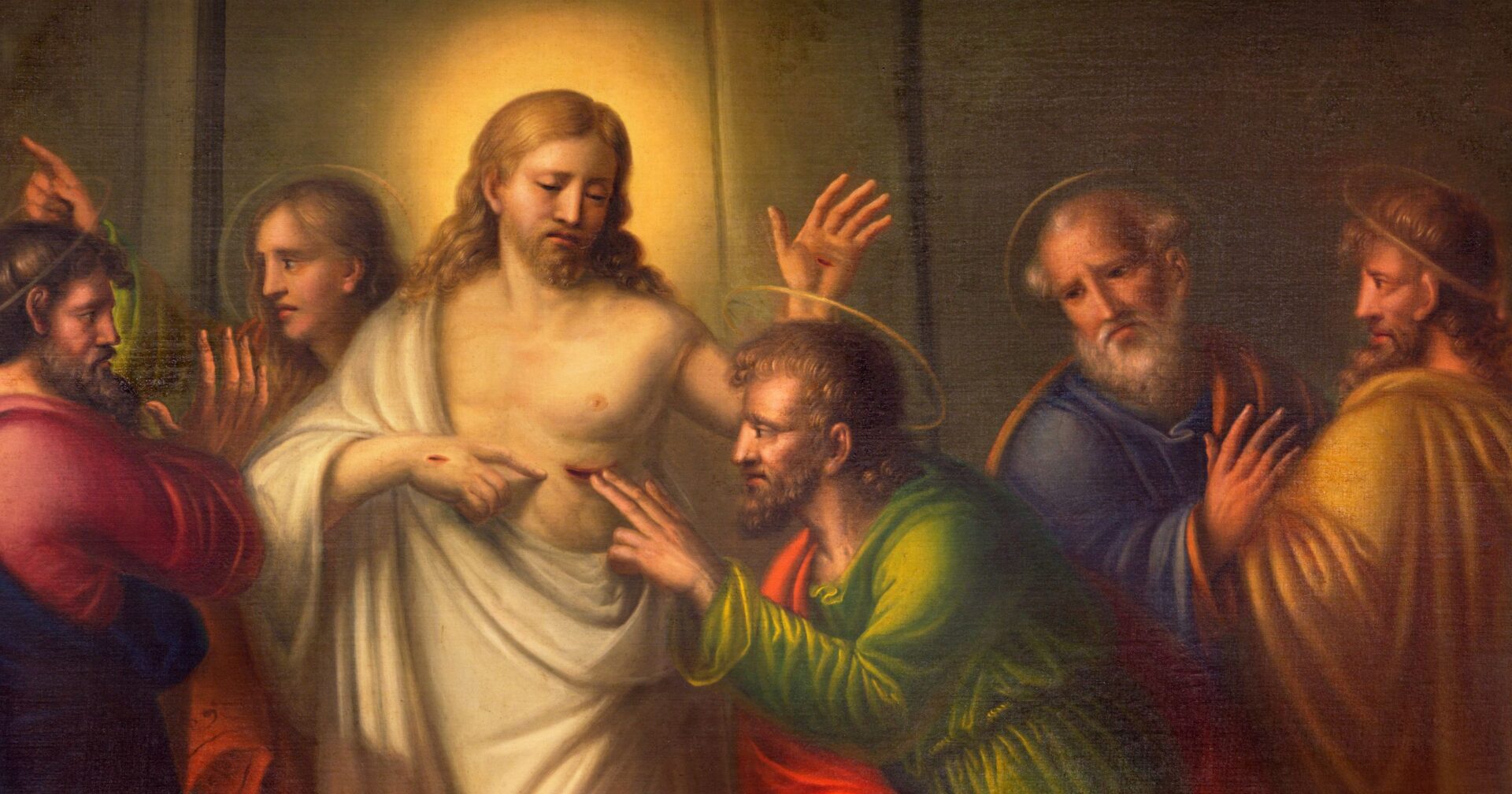

II Domingo de Pascua (B): El paso de incrédulo a creyente

“Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo”. En la Octava de Pascua seguimos celebrando el día santísimo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio nos transporta al anochecer de aquel día, el primero de la semana.

“Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo”. En la Octava de Pascua seguimos celebrando el día santísimo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio nos transporta al anochecer de aquel día, el primero de la semana.

El Señor no se somete a un examen forense por parte de los incrédulos, sino que se aparece a los suyos. Son estos encuentros los que, bajo la acción de la gracia, despiertan la fe de los discípulos en la Resurrección.

Dios todo lo hace nuevo. Su palabra, la entrega de su Hijo en la Cruz, el agua y la sangre, el amor más fuerte que la muerte… transforman lo terreno en lo celeste, lo temporal en lo eterno.

Verdaderamente se trata, como explicaba Benedicto XVI valiéndose de una analogía, de la mayor “mutación”, del salto más decisivo en absoluto hacia una dimensión totalmente nueva que se haya producido jamás en la larga historia de la vida y de sus desarrollos. Su cuerpo, el de Cristo, se llena del Espíritu Santo y participa, para siempre, de la gloria de Dios.

En la liturgia de la Iglesia lo visible remite a lo invisible y a lo eterno. Los símbolos que apuntan al Misterio Pascual, al paso de Jesucristo de este mundo al Padre a través de su muerte y resurrección, resultan especialmente elocuentes. Joseph Ratzinger, en un bello texto dedicado al “misterio de la vigilia pascual”, se fija en tres de ellos: la luz, el agua y el cántico nuevo, el aleluya.

En la liturgia de la Iglesia lo visible remite a lo invisible y a lo eterno. Los símbolos que apuntan al Misterio Pascual, al paso de Jesucristo de este mundo al Padre a través de su muerte y resurrección, resultan especialmente elocuentes. Joseph Ratzinger, en un bello texto dedicado al “misterio de la vigilia pascual”, se fija en tres de ellos: la luz, el agua y el cántico nuevo, el aleluya. La celebración de este miércoles, con el que comienza el tiempo de Cuaresma, se caracteriza, en el rito romano, por el austero símbolo de las cenizas. El gesto externo de cubrirse con ceniza, que representa la propia fragilidad y mortalidad, tiene un significado interior: asumir, cada uno de nosotros, un corazón penitente, dispuesto a acoger, por la misericordia de Dios, la redención, la liberación, abriéndonos a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual, muriendo al pecado y renaciendo a la vida de los hijos de Dios.

La celebración de este miércoles, con el que comienza el tiempo de Cuaresma, se caracteriza, en el rito romano, por el austero símbolo de las cenizas. El gesto externo de cubrirse con ceniza, que representa la propia fragilidad y mortalidad, tiene un significado interior: asumir, cada uno de nosotros, un corazón penitente, dispuesto a acoger, por la misericordia de Dios, la redención, la liberación, abriéndonos a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual, muriendo al pecado y renaciendo a la vida de los hijos de Dios. Aniversario de don José Domínguez González

Aniversario de don José Domínguez González El catolicismo llama “infierno” al estado de la autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Equivale al fracaso absoluto de la propia existencia, ya que el logro de la misma no se alcanza en el aislamiento, sino en la comunión. Si el infierno fuesen necesariamente los otros, entonces el hombre sería, como pensaba Sartre, una pasión inútil. Pero esta visión tan pesimista no es compatible con la enseñanza cristiana, que siempre invita a la esperanza.

El catolicismo llama “infierno” al estado de la autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Equivale al fracaso absoluto de la propia existencia, ya que el logro de la misma no se alcanza en el aislamiento, sino en la comunión. Si el infierno fuesen necesariamente los otros, entonces el hombre sería, como pensaba Sartre, una pasión inútil. Pero esta visión tan pesimista no es compatible con la enseñanza cristiana, que siempre invita a la esperanza.