Probablemente el teólogo más controvertido del siglo XX

“TEÓLOGO EN EQUILIBRIO” LO DEFINIÓ JOSEPH RATZINGER

JOSÉ RAMÓN GODINO ALARCÓN

Si se puede decir -así lo cree el abajo firmante- que probablemente el jesuita Hernri De Lubac fue el teólogo más importante del s. XX, de otro hermano suyo de la Compañía, Karl Rahner, se puede decir que también probablemente fue el teólogo más controvertido de este siglo. Fue el mayor exponente de la Teología kerigmática y muchas de las proposiciones teológicas que planteará a lo largo de su vida supondrán puntos de vista tan discutidos como para motivar documentos magisteriales.

Si se puede decir -así lo cree el abajo firmante- que probablemente el jesuita Hernri De Lubac fue el teólogo más importante del s. XX, de otro hermano suyo de la Compañía, Karl Rahner, se puede decir que también probablemente fue el teólogo más controvertido de este siglo. Fue el mayor exponente de la Teología kerigmática y muchas de las proposiciones teológicas que planteará a lo largo de su vida supondrán puntos de vista tan discutidos como para motivar documentos magisteriales.

Nació en Friburgo el 5 de marzo de 1904, en el seno de una familia católica tradicional, que desde el principio cuidó de que su hijo participara de las asociaciones católicas del momento. En su juventud pertenecía al Movimiento Juvenil Católico, una de las principales asociaciones juveniles católicas, famosa por su novedosa forma de educar a la juventud y en la que estaba profundamente implicado Romano Guardini.

En 1922 Rahner entró en la Compañía de Jesús en la ciudad alemana de Tisis siguiendo el ejemplo de su hermano Hugo. Desde 1924 realizó sus estudios en Filosofía y Teología en los colegios jesuitas de Feldkirch, Pullach y Valkenburg. Aprovechó el largo tiempo de noviciado jesuita -doce años- para profundizar en los estudios y formar una opinión sobre el método teológico, por lo que después de ser ordenado sacerdote en 1932 partió a Friburgo para obtener el doctorado en filosofía.

Sus superiores habían descubierto en él un estudiante brillante, con ideas propias y que podía destacar en la docencia. Permaneció en Friburgo hasta 1936, después de defender una tesis dirigida por Martin Honecker, revisada en 1939 con el título Espíritu en el mundo. La estancia en Friburgo abrió nuevos puntos de vista en el joven Rahner. Durante su estancia en la universidad acudió a los seminarios de Heidegger, que fueron de gran importancia para él, tanto que llegó a decir que tuvo muchos maestros, pero ninguno como Heidegger. Por ello, y junto con otros autores como Przywara, Müller y Siewerth, podemos considerar a Rahner parte de la “escuela católica” que suscitó Heidegger.

Sus superiores habían descubierto en él un estudiante brillante, con ideas propias y que podía destacar en la docencia. Permaneció en Friburgo hasta 1936, después de defender una tesis dirigida por Martin Honecker, revisada en 1939 con el título Espíritu en el mundo. La estancia en Friburgo abrió nuevos puntos de vista en el joven Rahner. Durante su estancia en la universidad acudió a los seminarios de Heidegger, que fueron de gran importancia para él, tanto que llegó a decir que tuvo muchos maestros, pero ninguno como Heidegger. Por ello, y junto con otros autores como Przywara, Müller y Siewerth, podemos considerar a Rahner parte de la “escuela católica” que suscitó Heidegger.

Tras terminar sus estudios, el gobierno provincial de la Compañía le trasladó a Innsbruck, en Austria, donde en 1937 obtuvo la habilitación para la docencia. Comenzó la docencia en Teología dogmática unida a ciclos de conferencias y seminarios en los que pronto alcanzó renombre. Ya en 1937 participó en las Semanas sobre Filosofía de la religión y Fundamentos teológicos de la Universidad de Salzburgo impartiendo una conferencia con el título Oyentes de la palabra que se publicaría en 1941.

En julio de 1926, durante sus prácticas con los enfermos, viajó a Lourdes, donde fue testigo de tres curaciones extraordinarias: una religiosa paralítica pudo volver a caminar al paso de la custodia; una mujer con cáncer de estómago en estado terminal, curada en tres días; un joven con parálisis infantil que saltó de su silla de ruedas en el momento de la bendición eucarística. Sobre ellos escribió: “Sentí a Dios tan cerca en sus milagros, que me arrastró violentamente detrás de Sí.” Impresionado por las experiencias de Lourdes, maduró su decisión de hacerse jesuita.

En julio de 1926, durante sus prácticas con los enfermos, viajó a Lourdes, donde fue testigo de tres curaciones extraordinarias: una religiosa paralítica pudo volver a caminar al paso de la custodia; una mujer con cáncer de estómago en estado terminal, curada en tres días; un joven con parálisis infantil que saltó de su silla de ruedas en el momento de la bendición eucarística. Sobre ellos escribió: “Sentí a Dios tan cerca en sus milagros, que me arrastró violentamente detrás de Sí.” Impresionado por las experiencias de Lourdes, maduró su decisión de hacerse jesuita. RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO El 20 de octubre de 1932 fue preconizado por Pío XI sexto arzobispo de Buenos Aires. Monseñor Copello fue el gran organizador del XXXII Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires de 1934, el mayor acontecimiento eclesial que tuvo lugar en Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XX, que contó con la asistencia del cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado y legado a latere de Pío XI. La magnífica impresión que se llevó de Argentina el futuro Pío XII no dejó de tener su influjo decisivo en la creación del dinámico arzobispo bonaerense como cardenal por el papa Ratti en el consistorio del 16 de diciembre de 1935, en el que recibió el título de San Jerónimo de los Croatas, siendo el primer purpurado hispanoamericano de la Historia.

El 20 de octubre de 1932 fue preconizado por Pío XI sexto arzobispo de Buenos Aires. Monseñor Copello fue el gran organizador del XXXII Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires de 1934, el mayor acontecimiento eclesial que tuvo lugar en Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XX, que contó con la asistencia del cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado y legado a latere de Pío XI. La magnífica impresión que se llevó de Argentina el futuro Pío XII no dejó de tener su influjo decisivo en la creación del dinámico arzobispo bonaerense como cardenal por el papa Ratti en el consistorio del 16 de diciembre de 1935, en el que recibió el título de San Jerónimo de los Croatas, siendo el primer purpurado hispanoamericano de la Historia.

Y se puede decir que lo ponía en práctica, como se ve en la siguiente anécdota. Cuando contaba diecisiete años se enteró de que una de sus vecinas estaba pasando por enormes dificultades, incluso había sido citada en un tribunal por no poder hacer frente a sus deudas. Joseph tenía un dinero que había ido ahorrando poco a poco para hacer un viaje y, al enterarse de la noticia, se dio cuenta de que tenía que elegir entre ayudar a la vecina o disfrutar del fruto de sus ahorros. Después de darle vueltas toda la noche, decidió ayudar a la vecina.

Y se puede decir que lo ponía en práctica, como se ve en la siguiente anécdota. Cuando contaba diecisiete años se enteró de que una de sus vecinas estaba pasando por enormes dificultades, incluso había sido citada en un tribunal por no poder hacer frente a sus deudas. Joseph tenía un dinero que había ido ahorrando poco a poco para hacer un viaje y, al enterarse de la noticia, se dio cuenta de que tenía que elegir entre ayudar a la vecina o disfrutar del fruto de sus ahorros. Después de darle vueltas toda la noche, decidió ayudar a la vecina. Don Pino (Giuseppe) Puglisi ha hecho historia en la Iglesia por ser el primer sacerdote beatificado -lo será el próximo 25 de mayo- como mártir por haber muerto a manos de la mafia siciliana. Todo homenaje que se le pueda hacer es poco a este valeroso sacerdote, férreo defensor de los niños de Palermo usados por la mafia para distribuir heroína y otras drogas, que se hizo famoso por organizar un hogar para salvar a cientos de niños del barrio Brancaccio de Palermo, donde él mismo nació. Su compromiso obstaculizó los planes de la mafia. Fue asesinado por sicarios el 15 de septiembre de 1993, el mismo día en que cumplía cincuenta y seis años. Hijo de un zapatero, Carmelo, y de una costurera, Josefa Fana, Giuseppe nació el 15 de septiembre de 1937 en el citado barrio palermitano. El Brancaccio palermitano ha sido descrito como un lugar donde no existe el Estado, pero sí la ley, unas normas no escritas que no imponen ni policías, ni jueces, sino unos tipos que dan órdenes con gestos, miradas y palabras que nunca llegan a pronunciarse.

Don Pino (Giuseppe) Puglisi ha hecho historia en la Iglesia por ser el primer sacerdote beatificado -lo será el próximo 25 de mayo- como mártir por haber muerto a manos de la mafia siciliana. Todo homenaje que se le pueda hacer es poco a este valeroso sacerdote, férreo defensor de los niños de Palermo usados por la mafia para distribuir heroína y otras drogas, que se hizo famoso por organizar un hogar para salvar a cientos de niños del barrio Brancaccio de Palermo, donde él mismo nació. Su compromiso obstaculizó los planes de la mafia. Fue asesinado por sicarios el 15 de septiembre de 1993, el mismo día en que cumplía cincuenta y seis años. Hijo de un zapatero, Carmelo, y de una costurera, Josefa Fana, Giuseppe nació el 15 de septiembre de 1937 en el citado barrio palermitano. El Brancaccio palermitano ha sido descrito como un lugar donde no existe el Estado, pero sí la ley, unas normas no escritas que no imponen ni policías, ni jueces, sino unos tipos que dan órdenes con gestos, miradas y palabras que nunca llegan a pronunciarse. Pero hay otra cosa que tristemente caracteriza a Palermo: el surgimiento de la mafia, su desarrollo como fenómeno criminal organizado y que va más allá de la violencia y los homicidios que, durante largos años, han teñido de sangre a esta ciudad. Al contrario de lo que dice la creencia popular, la mafia siciliana surgió, en realidad, durante mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que la aparición del nuevo Estado Italiano. Italia no llegó a ser un estado soberano hasta ese momento, y fueron la industrialización y el comercio los que trajeron este cambio y supuso la auténtica fuerza que impulsó el desarrollo de la mafia siciliana. La mafia siempre ha sido más fuerte al oeste de la isla, especialmente alrededor de la ciudad de Palermo, su lugar de nacimiento. Palermo era, y todavía es, el centro industrial, comercial y político de la isla de Sicilia, por lo que la mafia situó su base aquí, en contraposición con el medio rural, que se encontraba subdesarrollado en términos económicos. La mayor fuente de exportaciones, así como de riqueza de la isla desde la cual brotó la mafia, eran las grandes fincas de naranjales y limoneros que se extendían desde los mismos muros de la ciudad de Palermo.

Pero hay otra cosa que tristemente caracteriza a Palermo: el surgimiento de la mafia, su desarrollo como fenómeno criminal organizado y que va más allá de la violencia y los homicidios que, durante largos años, han teñido de sangre a esta ciudad. Al contrario de lo que dice la creencia popular, la mafia siciliana surgió, en realidad, durante mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que la aparición del nuevo Estado Italiano. Italia no llegó a ser un estado soberano hasta ese momento, y fueron la industrialización y el comercio los que trajeron este cambio y supuso la auténtica fuerza que impulsó el desarrollo de la mafia siciliana. La mafia siempre ha sido más fuerte al oeste de la isla, especialmente alrededor de la ciudad de Palermo, su lugar de nacimiento. Palermo era, y todavía es, el centro industrial, comercial y político de la isla de Sicilia, por lo que la mafia situó su base aquí, en contraposición con el medio rural, que se encontraba subdesarrollado en términos económicos. La mayor fuente de exportaciones, así como de riqueza de la isla desde la cual brotó la mafia, eran las grandes fincas de naranjales y limoneros que se extendían desde los mismos muros de la ciudad de Palermo. RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO La elección con arreglo a la bula de Nicolás II se fue consolidando en lo sucesivo. La de Eudes de Châtillon —Urbano II (1088-1099)— tuvo lugar por primera vez fuera de Roma: en Terracina. La del cardenal Rainiero de San Clemente -Pascual II (1099-1118) fue muy rápida y sencilla. A él siguió el cardenal Juan de Gaeta, que había sido canciller de la Iglesia Romana y tomó el nombre de Gelasio II (1118-1119). Antes de morir éste en Vienne del Delfinado, al hallarse Roma ocupada por sus adversarios, intentó volver a la designación testamentaria, señalando como sucesor a Conón de Palestrina. Al rehusar éste, Gelasio propuso a Guido de Borgoña. Los cardenales-obispos Lamberto de Ostia y Conón de Palestrina quisieron cubrir la elección de Guido con un manto de legalidad y convocaron en Vienne la reunión de electores con la intención de recabar más tarde la confirmación del clero y pueblo romanos. Guido se convirtió en Calixto II (1119-1124) y fue quien hizo la paz con Enrique V mediante el Concordato de Worms (1122), que acabó con la plaga de antipapas de este período suscitados por el Emperador.

La elección con arreglo a la bula de Nicolás II se fue consolidando en lo sucesivo. La de Eudes de Châtillon —Urbano II (1088-1099)— tuvo lugar por primera vez fuera de Roma: en Terracina. La del cardenal Rainiero de San Clemente -Pascual II (1099-1118) fue muy rápida y sencilla. A él siguió el cardenal Juan de Gaeta, que había sido canciller de la Iglesia Romana y tomó el nombre de Gelasio II (1118-1119). Antes de morir éste en Vienne del Delfinado, al hallarse Roma ocupada por sus adversarios, intentó volver a la designación testamentaria, señalando como sucesor a Conón de Palestrina. Al rehusar éste, Gelasio propuso a Guido de Borgoña. Los cardenales-obispos Lamberto de Ostia y Conón de Palestrina quisieron cubrir la elección de Guido con un manto de legalidad y convocaron en Vienne la reunión de electores con la intención de recabar más tarde la confirmación del clero y pueblo romanos. Guido se convirtió en Calixto II (1119-1124) y fue quien hizo la paz con Enrique V mediante el Concordato de Worms (1122), que acabó con la plaga de antipapas de este período suscitados por el Emperador. El cónclave que se celebra esta semana constituye una buena ocasión para referirnos al modo cómo se creaban, publicaban e investían cardenales hasta no hace mucho. El libro “El Papa ha muerto, ¡Viva el Papa!” de D. José-Apeles Santolaria (documentado por el colaborador habitual de este blog Rodolfo Vargas Rubio) le dedica al tema unas páginas que reproducimos en la convicción de que darán a nuestros lectores una buena idea del tema.

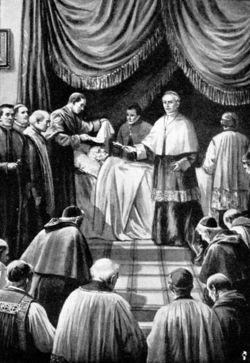

El cónclave que se celebra esta semana constituye una buena ocasión para referirnos al modo cómo se creaban, publicaban e investían cardenales hasta no hace mucho. El libro “El Papa ha muerto, ¡Viva el Papa!” de D. José-Apeles Santolaria (documentado por el colaborador habitual de este blog Rodolfo Vargas Rubio) le dedica al tema unas páginas que reproducimos en la convicción de que darán a nuestros lectores una buena idea del tema. La creación de un cardenal es una decisión personal y trascendental que ha de tomar el Papa sopesando razones de distinta índole, aunque el bien de la Iglesia debe estar siempre ante sus ojos. Normalmente, el Romano Pontífice trataba el asunto reunido con el Sacro Colegio reunido en consistorio secreto. El Santo Padre proponía el nombre de un eclesiástico al que considera digno de ser creado cardenal y hacía la pregunta ritual: “Quid vobis videtur?” (¿Qué os parece?). Esto acabó siendo una pura formalidad, ya que el Papa ni suele crear a nadie que no goce de cierto prestigio y sea conocido en los ambientes eclesiásticos, pero recordaba que en el pasado más de una creación provocó interminables y encendidas discusiones, como, por ejemplo, en la época de Julio II (el consistorio del 1º de diciembre de 1504 duró ¡once horas!). Los cardenales se quitaban el rojo solideo y, levantándose, hacían una inclinación silenciosa con la cual mostraban su aquiescencia. Una vez creado, el cardenal era inmediatamente publicado en el mismo consistorio, o sea se da a conocer su nombre.

La creación de un cardenal es una decisión personal y trascendental que ha de tomar el Papa sopesando razones de distinta índole, aunque el bien de la Iglesia debe estar siempre ante sus ojos. Normalmente, el Romano Pontífice trataba el asunto reunido con el Sacro Colegio reunido en consistorio secreto. El Santo Padre proponía el nombre de un eclesiástico al que considera digno de ser creado cardenal y hacía la pregunta ritual: “Quid vobis videtur?” (¿Qué os parece?). Esto acabó siendo una pura formalidad, ya que el Papa ni suele crear a nadie que no goce de cierto prestigio y sea conocido en los ambientes eclesiásticos, pero recordaba que en el pasado más de una creación provocó interminables y encendidas discusiones, como, por ejemplo, en la época de Julio II (el consistorio del 1º de diciembre de 1504 duró ¡once horas!). Los cardenales se quitaban el rojo solideo y, levantándose, hacían una inclinación silenciosa con la cual mostraban su aquiescencia. Una vez creado, el cardenal era inmediatamente publicado en el mismo consistorio, o sea se da a conocer su nombre. A mediados del siglo VIII, la Francia Occidental se había convertido en una importante potencia en la Cristiandad, descollando entre los distintos reinos surgidos del hundimiento del Imperio Romano de Occidente. Debido a sucesivas particiones, se hallaba dividida en tres regiones: Neustria, Austrasia y Borgoña, cada una con sus propios reyes (todos pertenecientes a la dinastía merovingia, descendiente de Clodoveo), aunque frecuentemente vueltas a unir bajo el mismo cetro. En 732, Carlos Martel, mayordomo de palacio de Austrasia, había vencido y hecho retroceder a los sarracenos en Poitiers, en una decisiva batalla que entonces salvó a Occidente de la invasión de la Medialuna. Los mayordomos de palacio, especie de primeros ministros, acabaron por ejercer realmente un poder que ostentaban ya sólo nominalmente los reyes francos, llamados “fainéants” (holgazanes).

A mediados del siglo VIII, la Francia Occidental se había convertido en una importante potencia en la Cristiandad, descollando entre los distintos reinos surgidos del hundimiento del Imperio Romano de Occidente. Debido a sucesivas particiones, se hallaba dividida en tres regiones: Neustria, Austrasia y Borgoña, cada una con sus propios reyes (todos pertenecientes a la dinastía merovingia, descendiente de Clodoveo), aunque frecuentemente vueltas a unir bajo el mismo cetro. En 732, Carlos Martel, mayordomo de palacio de Austrasia, había vencido y hecho retroceder a los sarracenos en Poitiers, en una decisiva batalla que entonces salvó a Occidente de la invasión de la Medialuna. Los mayordomos de palacio, especie de primeros ministros, acabaron por ejercer realmente un poder que ostentaban ya sólo nominalmente los reyes francos, llamados “fainéants” (holgazanes). Pipino el Breve fue ungido rey por primera vez en Soissons, en marzo de 752, por el obispo san Bonifacio, su consejero, a fin de enlazar con la tradición de Clodoveo (ungido por san Remigio en Reims). Sin embargo, dos años más tarde fue el propio papa Esteban II (sucesor de san Zacarías), el que lo ratificó como rey al consagrarlo el 28 de julio de 754 en la abadía de Saint-Denis. El Romano Pontífice había remontado los Alpes para pedirle su auxilio contra los longobardos, cuyo rey Astolfo amenazaba Roma. Pipino les hizo la guerra y los venció en 756, entregando al Papa todos los territorios que había reconquistado a Astolfo en cumplimiento del Tratado de Quierzy o “Promissio Carisiaca” de 754. Esteban II recibió así los territorios del Exarcado de Rávena y las ciudades de la Pentápolis (Rímini, Pésaro, Fano, Senigallia y Ancona), que los longobardos habían arrebatado a los bizantinos. El Papa de Roma se convertía así en señor temporal y adquiría una sólida independencia.

Pipino el Breve fue ungido rey por primera vez en Soissons, en marzo de 752, por el obispo san Bonifacio, su consejero, a fin de enlazar con la tradición de Clodoveo (ungido por san Remigio en Reims). Sin embargo, dos años más tarde fue el propio papa Esteban II (sucesor de san Zacarías), el que lo ratificó como rey al consagrarlo el 28 de julio de 754 en la abadía de Saint-Denis. El Romano Pontífice había remontado los Alpes para pedirle su auxilio contra los longobardos, cuyo rey Astolfo amenazaba Roma. Pipino les hizo la guerra y los venció en 756, entregando al Papa todos los territorios que había reconquistado a Astolfo en cumplimiento del Tratado de Quierzy o “Promissio Carisiaca” de 754. Esteban II recibió así los territorios del Exarcado de Rávena y las ciudades de la Pentápolis (Rímini, Pésaro, Fano, Senigallia y Ancona), que los longobardos habían arrebatado a los bizantinos. El Papa de Roma se convertía así en señor temporal y adquiría una sólida independencia. Dentro de unos días, tras la declaración de sede vacante cuando se haga efectiva la renuncia del Papa todavía felizmente reinante, habrá cónclave en la Iglesia para elegir a su sucesor. Será el segundo del siglo XXI y, de momento, el último de una larguísima serie que se remonta al siglo XI y fue sólo interrumpida en 1415, cuando la elección de Martín V fue decidida por el concilio de Constanza y no por los padres cardenales, pues los que había pertenecían a tres diferentes colegios en pugna (el romano, el aviñonés y el pisano), aunque en 1429 fue convalidada por el cónclave reunido en Peñíscola tras la renuncia del papa de la obediencia aviñonesa Clemente VIII (Gil Sánchez Muñoz).

Dentro de unos días, tras la declaración de sede vacante cuando se haga efectiva la renuncia del Papa todavía felizmente reinante, habrá cónclave en la Iglesia para elegir a su sucesor. Será el segundo del siglo XXI y, de momento, el último de una larguísima serie que se remonta al siglo XI y fue sólo interrumpida en 1415, cuando la elección de Martín V fue decidida por el concilio de Constanza y no por los padres cardenales, pues los que había pertenecían a tres diferentes colegios en pugna (el romano, el aviñonés y el pisano), aunque en 1429 fue convalidada por el cónclave reunido en Peñíscola tras la renuncia del papa de la obediencia aviñonesa Clemente VIII (Gil Sánchez Muñoz). Un intento de consagrar la designación testamentaria y el primer texto legal de regulación de la sucesión de la sede romana fue el decreto promulgado por el papa san Símaco (498-514) el 1º de marzo de 499, en el curso de un sínodo en San Pedro, en el que participaron 72 obispos de Italia. El Papa quería evitar con ello un cisma, como el que se suscitó en su propia elección un año antes, cuando, por injerencia del basileus Anastasio I, se le opuso un antipapa en la persona de Lorenzo, arcipreste de Santa Práxedes. En lo sucesivo cada papa establecería quién habría de sucederle. En caso de fallecer de improviso y sin haber podido indicar su voluntad al respecto, se procedería a la elección del nuevo pontífice por parte del clero romano con exclusión de los laicos. Estas normas, apenas se cumplieron. De hecho, a la muerte de Símaco, fue elegido unánimemente San Hormisdas (514-523) sin haber sido designado por aquél.

Un intento de consagrar la designación testamentaria y el primer texto legal de regulación de la sucesión de la sede romana fue el decreto promulgado por el papa san Símaco (498-514) el 1º de marzo de 499, en el curso de un sínodo en San Pedro, en el que participaron 72 obispos de Italia. El Papa quería evitar con ello un cisma, como el que se suscitó en su propia elección un año antes, cuando, por injerencia del basileus Anastasio I, se le opuso un antipapa en la persona de Lorenzo, arcipreste de Santa Práxedes. En lo sucesivo cada papa establecería quién habría de sucederle. En caso de fallecer de improviso y sin haber podido indicar su voluntad al respecto, se procedería a la elección del nuevo pontífice por parte del clero romano con exclusión de los laicos. Estas normas, apenas se cumplieron. De hecho, a la muerte de Símaco, fue elegido unánimemente San Hormisdas (514-523) sin haber sido designado por aquél. La recentísima renuncia del papa todavía felizmente reinante, que será efectiva a partir de las 20 horas GMT del próximo 28 de febrero –produciéndose entonces el estado de sede vacante que terminará con la elección de su sucesor– pone de actualidad un tema quizás no tan conocido de la Historia de la Iglesia: el de los Papas que resignaron la dignidad y oficio de sucesores de Pedro. Son muy pocos, así que vale la pena detenerse un poco en casa caso.

La recentísima renuncia del papa todavía felizmente reinante, que será efectiva a partir de las 20 horas GMT del próximo 28 de febrero –produciéndose entonces el estado de sede vacante que terminará con la elección de su sucesor– pone de actualidad un tema quizás no tan conocido de la Historia de la Iglesia: el de los Papas que resignaron la dignidad y oficio de sucesores de Pedro. Son muy pocos, así que vale la pena detenerse un poco en casa caso. El segundo caso histórico de renuncia papal y primero documentado es el de san Ponciano, obispo de Roma entre 230 y 235. De sus predecesores heredó la oposición de Hipólito de Roma, teólogo y escritor obsesionado con la ortodoxia hasta traspasar los límites de la prudencia. Hipólito ya había tenido problemas con el papa Ceferino (199-217) y desafió frontalmente al sucesor de éste Calixto I (217-222) erigiéndose en antipapa, el primero de la historia de la Iglesia. El cisma continuó bajo Urbano I (222-230) y su sucesor Ponciano, amigo y protegido del emperador Alejandro Severo. Al ser éste depuesto y asesinado por Maximino el Tracio, que ocupó su lugar como nuevo emperador, la suerte de Ponciano e Hipólito quedó sellada. Ambos fueron exilados en 235 a Cerdeña, donde fueron forzados a trabajar en la minas de Tavolato. Los rivales que antes se habían opuesto encarnizadamente por causa de Orígenes (admirado y defendido por Hipólito y discutido por Ponciano) se reconciliaron y, por el bien de la Iglesia, para que la sede de Roma no quedara sin pastor, se retractó de su cisma el antipapa y renunció el Papa el 28 de septiembre de 235, pudiendo así el clero de Roma elegir a san Ántero. Pocos meses después Maximino el Tracio condenó a muerte a ambos y los hizo ejecutar. El martirio de san Hipólito quedó envuelto en la leyenda, que lo quiso descuartizado por cuatro caballos a los que habían sido atadas sus extremidades. El 13 de agosto de 236, los restos de san Ponciano y san Hipólito, que habían sido llevados desde Cerdeña, fueron enterrados en el cementerio de la Vía Tiburtina de Roma. El canon segundo de la misa de rito ordinario se atribuye a san Hipólito y lleva su nombre.

El segundo caso histórico de renuncia papal y primero documentado es el de san Ponciano, obispo de Roma entre 230 y 235. De sus predecesores heredó la oposición de Hipólito de Roma, teólogo y escritor obsesionado con la ortodoxia hasta traspasar los límites de la prudencia. Hipólito ya había tenido problemas con el papa Ceferino (199-217) y desafió frontalmente al sucesor de éste Calixto I (217-222) erigiéndose en antipapa, el primero de la historia de la Iglesia. El cisma continuó bajo Urbano I (222-230) y su sucesor Ponciano, amigo y protegido del emperador Alejandro Severo. Al ser éste depuesto y asesinado por Maximino el Tracio, que ocupó su lugar como nuevo emperador, la suerte de Ponciano e Hipólito quedó sellada. Ambos fueron exilados en 235 a Cerdeña, donde fueron forzados a trabajar en la minas de Tavolato. Los rivales que antes se habían opuesto encarnizadamente por causa de Orígenes (admirado y defendido por Hipólito y discutido por Ponciano) se reconciliaron y, por el bien de la Iglesia, para que la sede de Roma no quedara sin pastor, se retractó de su cisma el antipapa y renunció el Papa el 28 de septiembre de 235, pudiendo así el clero de Roma elegir a san Ántero. Pocos meses después Maximino el Tracio condenó a muerte a ambos y los hizo ejecutar. El martirio de san Hipólito quedó envuelto en la leyenda, que lo quiso descuartizado por cuatro caballos a los que habían sido atadas sus extremidades. El 13 de agosto de 236, los restos de san Ponciano y san Hipólito, que habían sido llevados desde Cerdeña, fueron enterrados en el cementerio de la Vía Tiburtina de Roma. El canon segundo de la misa de rito ordinario se atribuye a san Hipólito y lleva su nombre.