(251 - I) La existencia de la Verdad y el “veneno del ecumenismo” (un artículo de F. Mihura Seeber)

En medio de un bombardeo incesante de escándalos y litúrgicos y doctrinales sobre la cuestión ecuménica y de diálogo interreligioso (y sobre todo por la confusión entre estos dos conceptos, para nada equivalentes), se hace cada vez más difícil no ceder al “mareo", sobre todo a los jóvenes pero también a muchos mayores desprevenidos…

Por ello nos ha parecido oportuno resucitar un antiguo artículo del filósofo argentino Federico Mihura Seeber incluido al final de su obra “De Prophetia” (Gladius, Bs.As., 2010).

En su momento, el autor lo dedicaba respetuosamente al papa anteriormente reinante, pero creemos que cobra nuevo vigor en estos últimos tiempos, en que la presión de las modas y oscuros intereses mundanos van ocupando progresivamente el lugar de la recta razón y la fe revelada, a pasos agigantados, y sirve muy bien de termómetro acerca del camino recorrido aceleradamente hasta nuestros días…Apelando a la paciencia de nuestros lectores, lo publicamos en dos partes para facilitar su lectura y poder meditarlo, ya que ciertamente no hemos llegado adonde estamos parados de la noche a la mañana…

Las negritas y subtítulos son nuestros.

———————————————————————

PRINCIPIO DOGMÁTICO Y ECUMENISMO

-A Su Santidad el Papa Benedicto XVI-

«Simón, Simón, Satanás os busca para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti,

para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos» (Lc. 22,31)

La cuestión de la existencia de la Verdad

I. Hay un punto en torno al cual gira toda la problemática que perturba a la Iglesia Católica en nuestro tiempo: tiempo de las postrimerías de un «ciclo cristiano» y apertura hacia otro… hacia otra «cosa» cuya definición es difícil de pronosticar, pero cuyo perfil se va distinguiendo cada vez más.

Este «punto» es tan viejo como el Hombre, pero a partir de la Encarnación del Hijo de Dios ha adquirido una «densidad» nueva. El «punto» es… la Verdad -ventas, alétheia-. El problema de su existencia, el de la posibilidad de afirmar su existencia, y el de la posibilidad de su posesión, o «participación» por parte del hombre.

Es un tema viejo como el Hombre. Porque el cuestionamiento de su existencia, y el de la posibilidad de ser participada por el intelecto humano, no debió esperar a nuestra «madura edad crítica» para plantearse. Desde que el hombre es hombre; o, al menos, desde que el hombre pudo reposar de sus urgencias prácticas y concentrarse en la facultad que las guiaba -la inteligencia-, dudó, afirmó y negó, alternativamente, lo uno y lo otro: la existencia de la verdad, así como la posibilidad de «poseerla» él mismo. Pero recibió este problema una gravedad o «densidad» nueva recién en «la plenitud de los tiempos»: porque el Hijo de Dios hecho Hombre se reveló a si mismo, precisamente, como la Verdad. Es decir, como la Verdad substancial o «sustantiva»: personal y «hecha carne». Porque «el Verbo hecho carne» no es otra cosa.

Este tema de la Verdad está en el centro de la problemática que afecta hoy a la Iglesia de Cristo. Que la sacude, en realidad, que la sacude con los embates de las olas de un Mundo relativista y escéptico -de un Mundo definido por el escepticismo y el relativismo-. Y las olas de este Mundo penetran a la Iglesia por todas las juntas de su casco, amenazándola con la pérdida de su identidad: igualándola, con el agua hasta la borda, en el mar del escepticismo que la rodea.

La situación -el «status quaestionis» práctico- puede resumirse más o menos así: la Iglesia Católica, Apostólica y Romana -la Iglesia «jerárquica y visible»- aparece a los ojos del mundo como habiendo abdicado -o estar próxima a hacerlo- de su condición de depositaria de la única Revelación verdadera y, por lo tanto, de su carácter de única religión verdadera. Y es que parece, en efecto -por las declaraciones públicas de la mayor parte de su jerarquía- que abdica de esto que constituyó en toda su historia, pero particularmente en la historia moderna y hasta lo que se ha llamado su «apertura» al mundo moderno, su nota más distintiva. Porque las diversas confesiones heréticas «cristianas», y aún las cismáticas orientales, se habían adaptado ya, perfectamente, al mundo relativista y escéptico. Las primeras habían sido en gran medida su causa: el «libre examen» y el individualismo antieclesial están en el origen del relativismo mundano. El cristianismo oriental, por su parte, si no abandonó la confesión de los contenidos dogmáticos de la fe, había abdicado, sin embargo, de su condición de universalidad, al dejarlos ligados a una versión «nacional». Solo la Iglesia Romana presentaba al Mundo, junto con su faz de catolicidad, su condición de verdad religiosa, exclusiva y excluyente. Y fue bajo esta caracterización que se había constituido en el blanco prioritario -quizás también exclusivo- de los ataques del Mundo moderno, de obediencia masónica.

También bajo esa caracterización, sin embargo, la Iglesia Católica aparecía como un signo y un testimonio ante toda la humanidad infiel. En el mar del escepticismo y de la «tolerancia»[1] solo ella seguía enarbolando el «pendón de la Verdad». Ella, único testimonio de que «la Verdad  existe», de que «la Verdad es posible al hombre». Lo que resultaba como consecuencia implícita de su propio mensaje misional: porque si la Verdad se había revelado a Ella, y en Ella estaba, entonces la Verdad existe y es posible al hombre. Y así fue, bajo esta caracterización que, como decimos, ella fue signo y testimonio para el mundo no-católico y no-creyente, para el mundo escéptico que la rodeaba. Porque en el Mundo y sin ser de él, Ella fue «tabla de salvación» para los habitantes del Mundo que no querían abandonarse al oleaje. Para todos aquellos que no querían abismarse en el mar del escepticismo. Son múltiples los testimonios de conversiones al catolicismo por eso. Conversiones de entre la humanidad «culta», de la humanidad desconforme con el sueño letal del escepticismo, jalonan la historia de la Iglesia moderna. De esa Iglesia cronológicamente moderna, aún reacia al espíritu relativista de la modernidad. De esa Iglesia peregrina en el Mundo de la modernidad y que enarbolaba, Ella, la única, el «pendón de la Verdad» -que no era «moderno».

existe», de que «la Verdad es posible al hombre». Lo que resultaba como consecuencia implícita de su propio mensaje misional: porque si la Verdad se había revelado a Ella, y en Ella estaba, entonces la Verdad existe y es posible al hombre. Y así fue, bajo esta caracterización que, como decimos, ella fue signo y testimonio para el mundo no-católico y no-creyente, para el mundo escéptico que la rodeaba. Porque en el Mundo y sin ser de él, Ella fue «tabla de salvación» para los habitantes del Mundo que no querían abandonarse al oleaje. Para todos aquellos que no querían abismarse en el mar del escepticismo. Son múltiples los testimonios de conversiones al catolicismo por eso. Conversiones de entre la humanidad «culta», de la humanidad desconforme con el sueño letal del escepticismo, jalonan la historia de la Iglesia moderna. De esa Iglesia cronológicamente moderna, aún reacia al espíritu relativista de la modernidad. De esa Iglesia peregrina en el Mundo de la modernidad y que enarbolaba, Ella, la única, el «pendón de la Verdad» -que no era «moderno».

En el campo del propio cristianismo, quizás el ejemplo más significativo de estas conversiones, provocadas por el testimonio de la unicidad de la verdad católica en la Iglesia romana, haya sido el caso de J.H. Newman. De acendrada conciencia religiosa, fiel no obstante a la tradición anglicana, agotó los recursos a su alcance para acercar «su» iglesia a la Iglesia de Roma, tan próxima a ella en materia de doctrina. Pero chocó con «la Piedra»: No se trataba de «acercamientos» ni de compromisos eclesiales. No se trataba de criterios humanos para resaltar los puntos en común, minimizando las diferencias. La Verdad había hablado, una sola vez, a un único destinatario. Era preciso «tomarla o dejarla» en su integridad. Era el «principio dogmático» -como él lo llamó- que, si era admitido, exigía admitir todo: que la Verdad existe, que ella es esta que predica la Iglesia Católica. y que es necesaria -obligatoria- para la salvación.

Pero el ejemplo de Newman es parcial, y específico, porque es el de quien ya era, antes de su conversión, un fiel de la Verdad, y a quien esa fidelidad lo había llevado a batallar, en la Iglesia de Inglaterra, contra el liberalismo religioso que hacía estragos en ella[2]. Su caso es uno de conversión eclesial, jerárquico. Lo que operó fue la atracción del principio dogmático, institucionalmente realizado en el Magisterio romano. Pero la atracción de la Iglesia Católica como testimonio de la Verdad -de la existencia de la Verdad, y de la posibilidad de su asimilación por la inteligencia- operaba también sobre espíritus alejados de la órbita católica y creyente. Chesterton, Peguy, Maritain, Bloy, Claudel, y tantos otros, que desde la charca agobiante del escepticismo moderno, bracearon hacia la barca de la Iglesia católica, por la razón fundamental de que solo ella mantenía enhiesto el pendón de la Verdad: la afirmación de que la Verdad existe, de que ella es accesible al hombre, y que en Ella estaba.

Iglesia y mundo relativista y escéptico: el veneno del ecumenismo

…Pero esto se acabó. «Empezó» a acabarse, en realidad… y no termina de acabarse. Porque desde Juan XXIII, desde su Concilio «pastoral», la Iglesia abrió, alegre e imprudentemente, las puertas al «Mundo». Al Mundo escéptico, pluralista y «tolerante», que había salido vencedor en la última contienda contra «toda forma de fanatismo», para colaborar con él, en su propio terreno y bajo sus mismas reglas del juego. Y ¿cuáles eran estas reglas de juego? Las reglas del relativismo escéptico: la Verdad no existe, o, si existe, nadie puede pretender poseerla; o si, aún, pretende poseerla… ¡guay de que pretenda «imponerla a los demás»! Y ¿qué se entendió por «imponerla a los demás? Sencillamente, presentarla como tal Verdad: como única verdad, y verdad «vinculante». Sólo como «opinión» podría ser difundida la Verdad en el mundo del «opinativismo».

En el campo de la Iglesia, y de su misión evangelizadora, este fue el espíritu que inspiró al «ecumenismo»: nueva fórmula, aviesamente equívoca, de «catolicismo». Porque ambos términos significan etimológicamente lo mismo -o casi-, pero en su uso común pasaron a significar dos cosas radicalmente distintas: porque «catolicismo» significaba la profesión de la verdad universalmente válida, mientras que «ecumenismo» pasó a significar tolerancia universal de «verdades» -opiniones, en realidad-, es decir, «pluralismo religioso».

Y se vivió el derrumbe de la auténtica catolicidad, y el «humo de Satanás penetró en el Templo», o «las aguas del escepticismo» penetraron la barca por todas sus cuadernas. Y «la barca» dejó de ser, para los integrantes del mundo escéptico, la pauta y el testimonio de la Verdad, «referente» para los hastiados del mundo escéptico: «si hubiera llegado incrédulo a los tiempos del post-concilio -dijo uno de aquellos conversos famosos[3] - creo que no me hubiera convertido.»

Y se vivió el derrumbe de la auténtica catolicidad, y el «humo de Satanás penetró en el Templo», o «las aguas del escepticismo» penetraron la barca por todas sus cuadernas. Y «la barca» dejó de ser, para los integrantes del mundo escéptico, la pauta y el testimonio de la Verdad, «referente» para los hastiados del mundo escéptico: «si hubiera llegado incrédulo a los tiempos del post-concilio -dijo uno de aquellos conversos famosos[3] - creo que no me hubiera convertido.»

Pero si ello fue así para los habitantes del mundo incrédulo, para los propios tripulantes de la barca empezó a insinuarse el indiferentismo. Porque sabemos que el veneno del ecumenismo se ha difundido en el cuerpo mismo de la Iglesia, provocado por las actitudes equívocas de casi todas sus instancias magisteriales. El veneno del ecumenismo ha sido el indiferentismo: el «pluralismo de la verdad». Fórmula esta superficial y frívola: porque la verdad, la verdad sobre un objeto -se entiende- y bajo un mismo aspecto, no puede ser sino una. No puede ser múltiple, no puede ser «plural». Bajo esta fórmula pues, por superficial y frívola apta para el engaño, es como se ha difundido el escepticismo en la grey católica, avalado por las más altas jerarquías de la Iglesia.

Se habló, en ocasiones, de las «semillas de verdad» presentes en las distintas doctrinas[4], o del «soplo del Espíritu» operante en las distintas confesiones. Se recurrió a argumentos ambiguos e igualmente frívolos como aquel de que «también el creyente de otras confesiones puede salvarse» (esto siempre fue sostenido dentro de la doctrina ortodoxa, pero en este sentido: que el sincero buscador de la verdad religiosa, aunque pertenezca a otra confesión, o aún a ninguna, puede salvarse, pero solo en la medida en que la autenticidad de su amor por la Verdad lo hace pertenecer, implícitamente, a la Iglesia de Cristo). Se aprobó implícitamente el argumento del Mundo, contra la afirmación excluyente de la Verdad como causa del fanatismo y de las guerras. Y se abjuró del pasado cristiano en todos los casos en los que, efectivamente, la defensa de la Verdad había movido a la guerra.

En fin: se hizo todo lo posible para que la Iglesia no se destacara en el Mundo por esto que había sido hasta entonces su nota distintiva: la defensa de la Verdad, la afirmación de que la Verdad existe, y que es participable por el hombre.

Todo esto fue hecho, sin duda, al modo clerical: esto es, sin decir «del todo» lo que se quería decir; «dando a entender», solamente, lo que .se quería que se entendiera como habiendo sido dicho, sin decirlo. Y ello fue, o bien como hemos dicho «modo clerical» de decir las cosas, o bien, en interpretación mas benévola, y esperanzadora, el efecto de la contradicción íntima que hoy deshace a la Iglesia.

Porque si esta Iglesia aloja el Espíritu de la Verdad, espíritu que el Mundo no puede recibir (San Juan 14, 17), entonces Ella, adaptándose a este Mundo, refractario como ningún otro a la Verdad, contraría su propia esencia. Y si en su material humano parece querer echar por la borda al Espíritu de la Verdad, ello no le es dado. Y contra ella misma aloja todavía el «depósito». Por eso precisamente, no termina de «negarse a si misma», de negar el testimonio de la Verdad.

No termina de negar el «principio dogmático». No dice, con todas las letras, «tanto da profesar una u otra verdad religiosa para salvarse». No dice explícitamente «todas las opiniones pueden ser verdaderas». Mas aún, dice ocasionalmente lo contrario, como en la declaración Dominus Iesus, o como cuando proscribe la comunión «interconfesional» por incompatibilidad en la fe entre los comulgantes.

No lo dice: no aprueba el pluralismo de la verdad religiosa, con todas las letras… pero lo sugiere. Sugiere que a eso, quizás se llegue. Y que si todavía no se ha llegado es porque no se está «maduro» para el ecumenismo pleno. Lo sugiere: porque a la publicación de la Dominus Iesus siguió una batahola vaticana, con salvedades y atemperaciones, después de las cuales no se habló más de ella. Lo sugiere: porque a las advertencias sobre la unicidad de la Eucaristía y su no participabilidad para quienes no comulgan en la verdad católica, sigue la aclaración «tranquilizante» de que tal cosa no debe ser obstáculo para avanzar en el mismo sentido. Y con todo esto, el viejo «principio dogmático», aquel que se expresaba en la fórmula «solo el que participa de la Verdad de la única Iglesia de Cristo puede ser salvo» (extra Ecclesiam nulla salus), este principio, así de netamente expresado, queda reducido a esta tímida advertencia: «es necesario ir al diálogo ecuménico sin abandonar las legítima diferencias que nos identifican».

(II Parte en el siguiente post)

[1] Tolerancia»: término que empezó a perder, bajo influencia del discurso liberal y masónico, su significado admisible como «admisión resignada del error como mal menor», para adquirir el que hoy se ha hecho habitual como «beneplácito hacia todas las opiniones, incluso erróneas»

[2] Es conocida la semejanza entre el «caso Newman» para la Iglesia de Inglaterra y el «caso Solovieff» en la rusa. Así como el primero encontró en la Iglesia Católica la acción del «principio dogmático» que echaba de menos en la anglicana, así el segundo el universalismo católico que faltaba en la rusa.

[3] Recuerdo haber leído la expresión, atribuida a Julien Green, y referida al ecumenismo litúrgico post-conciliar. Vale su extensión al ecumenismo doctrinal, porque «lex orandi, lex credendi»

[4] 4 Sin repararse en que las llamadas «semillas de verdad» contenidas en el error son muchas veces el fermento que pudre a toda la masa. Por-que no hay duda de que ningún error es íntegramente error. Todo error presenta algún aspecto de verdad, sin el cual no podría ser admitido -como el mal respecto del bien, es el error respecto de la verdad: un parásito que vive de ella-. Ninguna herejía cristiana negó toda la ver, dad cristiana. Pero de esa «presencia de la verdad en el error» no se sigue, siquiera, que ella sea «rescatable»: porque ella está funcionalizada al error. Es ella, precisamente, la que lo hace atrayente: la carnada que hace tragar el anzuelo.

———————————————————————————

Infocatólica agradecerá vuestra generosa colaboración; le sugerimos cómo hacerlo.

8 comentarios

Dios yla Santisima Virgen la guarden JMJ

Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío.

Inmaculado Corazón de María, sed nuestra Salvación.

Eso fué lo que trajo el Concilio Vaticano II y más cosas, aún peores.

Que el Inmaculado Corazón de María triunfe y nos proteja de la gran apostasía.

este mismo artículo lo leí hace más de 10 años en un suplemento a una publicación, cuyo nombre prefiero no decir. En ese suplemento, coincidiendo con el artículo, venía transcrita la "Mortalium Animos" de Pío XI.

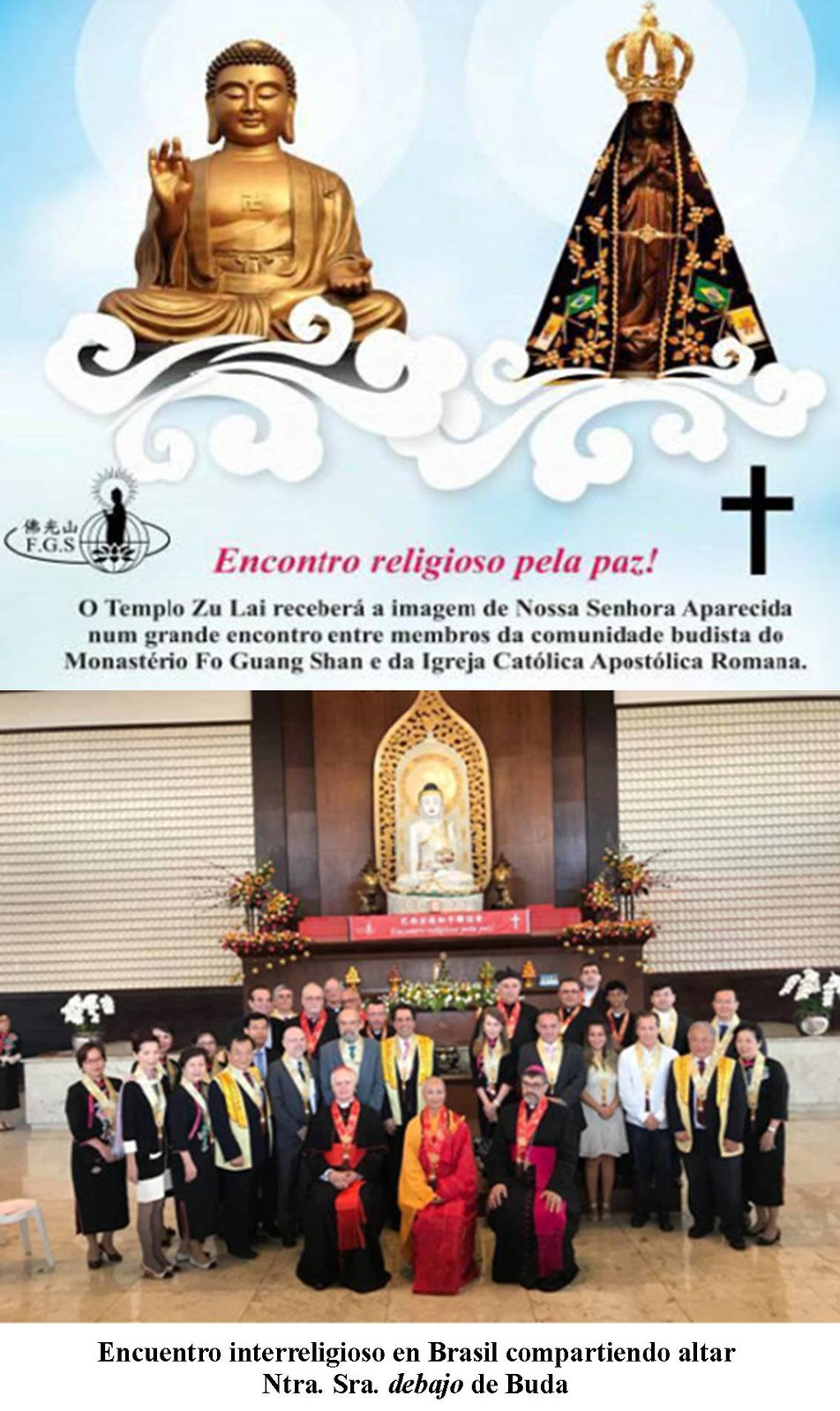

No pretendo, ni puedo aquí, hacer una comparación de la "Mortalium Animos" con la "Ut Unum Sint" (por no decir la "Unitatis Redintegratio"), pero, si no en los papeles, al menos en la práctica, hay que reconocer que hay un antes y un después del primer encuentro de Asís de 1986. Tampoco puedo juzgar intenciones, pero sí consecuencias, y concluyo en que el daño que se hizo fue inmenso: para muestra, basta ver las fotos que acompañan este artículo.

Un saludo cordial.

Cada dia estoy un poco mas confundida........por eso agradecida con ustedes.

Roguemos por su alma. R.I.P. y brille para él la Luz que no tiene fin.

Dejar un comentario