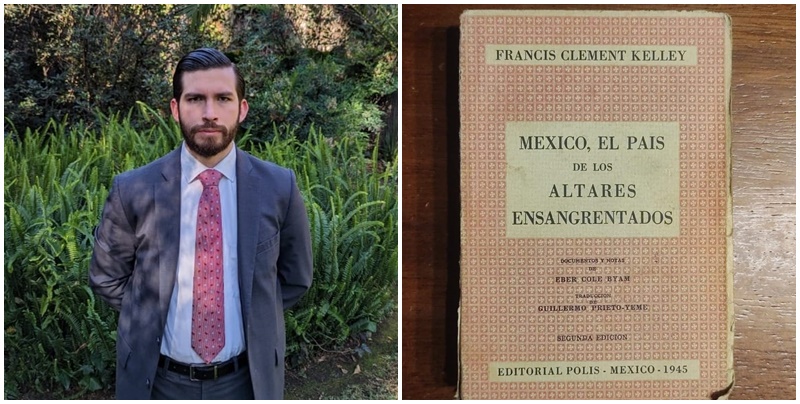

Leonardo Brown analiza en profundidad el libro México, el país de los altares ensangrentados

Leonardo Brown González, nacido en Ciudad de México en 1999, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, campus México, Abogado y profesor en las materias de Historia e Historia del Derecho. Autor de diversos libros y artículos, con énfasis en temáticas como la historia de la Monarquía Hispánica, la filosofía escolástica y su relación con la economía, la Doctrina Social de la Iglesia, la historia de las ideas, la teología y la sociología.

¿Por qué México, el país de los altares ensangrentados es un libro fundamental para conocer la Historia de México?

El libro al que aludimos, titulado México, el país de los altares ensangrentados (en inglés, Blood-Drenched Altars: a Catholic Commentary on the History of Mexico), fue escrito por Mons. Francis Clement Kelly (1870-1948), obispo de Oklahoma, en 1935. Esta es una obra de fundamental importancia para el conocimiento de la verdad histórica de México, así como una fuente historiográfica directa de los eventos de la Revolución Mexicana y la persecución anticlerical en la década de los 20s y los 30s en este país. En este libro, el autor ofrece una versión de la Iglesia sobre la historia mexicana, principalmente para convencer al público norteamericano de la barbarie anticlerical perpetrada por líderes como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles.

Esta es una obra que presenta un voluminoso aparato crítico fundamentado en fuentes historiográficas tradicionales de la historia de México, tanto para la justa valoración de la Conquista y el Virreinato, como para el estudio de la Revolución en el siglo XIX y XX mexicano. El autor finaliza, con todo ello, ofreciendo reflexiones sobre el contexto político de México, denunciando los terribles males que aquejaban a la población católica del país. El libro es innovador en su género, pues se ocupa de efectuar una revisión histórica de la mano de fuentes clásicas, para mostrar, de manera objetiva, que «la Iglesia no podrá desaparecer jamás de México, así como no puede una madre borrarse de la vida de su hijo».

Además de ser una obra capital en el análisis de las fuentes historiográficas, el autor no teme en afirmar su franqueza al tratar temas concernientes a la Mano Invisible de la Masonería, «la que —afirma— tiene mucha parte, y nada honrosa, por cierto, en la tragedia mexicana». Mons. Francis Clement Kelley fue un testigo directo de los episodios sanguinarios de la Revolución en México; primero como receptor de testimonios juramentados en los que escuchó declaraciones de mexicanos en el exilio, luego como espectador de las ruinas que la barbarie revolucionaria había dejado a lo largo y ancho de este país en la época del tlatoani Obregón. Lo anterior le lleva a sostener en la obra citada:

Nadie escribió contra los revolucionarios de Carranza y Obregón tan duramente como yo. Nadie censuró más su brutalidad. A ningún americano odiaron ellos tanto como a mí. Ningún ciudadano de los Estados Unidos atrajo sobre su cabeza una mayor dosis de mala voluntad de parte del Presidente Wilson y su Secretario de Estado, que yo, por la culpa que públicamente les atribuí por el derramamiento de sangre en México. No me retracto ahora de una sola palabra de las que entonces dije o escribí. Pero hoy tengo ante mí el cuadro completo, y no puedo menos de advertir con toda claridad, en cada caudillo revolucionario mexicano que tiene éxito, el temor al resultado de la pérdida de la influencia religiosa sobre la vida del pueblo mexicano. Todos ellos gritaban maldiciones y robaban sin escrúpulos, pero cuando ya se sentían a salvo en el poder, aunque no lo estuviesen, como lo probaron después los hechos, todos ellos lanzaron miradas añorantes hacia el Cristo ensangrentado, como pidiéndole, pese a sus pecados, que no abandonara a su país ni los abandonase a ellos a merced de las fuerzas malignas con que habían estado jugando.

Toda esta situación evidenciaba una contradicción patente en la vida institucional de México: la totalidad del pueblo mexicano, siendo abrumadoramente católica, expresaba un cariño y una devoción especial por la fe de sus ancestros, pero su gobierno se empecinaba en efectuar toda serie de atropellos en contra de la Iglesia. Mons. Como ilustración de lo anterior, el obispo norteamericano reflexionaba:

El poder temido había obrado. Yo había visto el amor del pueblo para su Fe y sus pastores. Aun había yo participado de ese amor. Había yo hablado con personas que sabía que tenían gran influencia sobre el Presidente. No era el pueblo. No era la gente seglar educada. No era el Presidente. Lo que yo había visto y sentido era sólo una mínima parte del misterio. ¡Ay de cualquier Presidente de México que no piense y obre como lo exige la Fuerza Misteriosa!

¿A qué Fuerza Misteriosa se refería nuestro autor?

…A ninguna otra que a la secta iluminada de Weishaupt: la masonería. Para Mons. Clement Kelley, la masonería llegó a México después de realizar un complejo el recorrido histórico desde 1707, llevando la Revolución a distintas fases: la de los intelectuales, la de los burgueses, la de los liberales, y la de los radicales. La fase de los intelectuales, en la época de Rousseau, Voltaire y Federico el Grande, que después dejaron la antorcha en manos de una clase media mercantil y profesional, de la cual florecieron los Couthon, los Robespierre, y los Sieyès; después los iluminados, que pretendieron desvincularse del pasado violento de la Revolución, asumiendo un carácter liberal (ganando para su causa a príncipes como José II de Austria y Maximiliano de Hasburgo). Por último, los radicales, que destronaron a los liberales y tomaron pleno dominio de la Revolución Mundial, hasta llegar a materializarse en agentes históricos como los Calles, los Morones, y la Tercera Internacional.

¿Por qué podemos afirmar que los 300 años de monarquía católica (1521-1821) crearon un virreinato próspero y pacífico?

Una de las características fundamentales del periodo virreinal de la Nueva España, en prácticamente los tres siglos de duración, fue la paz que se vivió en sus reinos. Y no una paz fruto del miedo, sino del contento. La Monarquía Hispánica nunca tuvo la necesidad de contar con un cuerpo militar permanente que hiciera las veces de policía —creación moderna instalada por la Revolución— en el territorio novohispano. La paz existía por la felicidad misma de los habitantes. Era la misma población indiana la que lideraba las tareas de pacificación necesarias, frente a revueltas, piratas o bandidos, etc., por medio de figuras jurídicas como la de la hueste, nacida en el proceso de la Reconquista y trasladada a las Indias. Pensemos, por ejemplo, que en más de dos siglos únicamente existió como tropa permanente de la Nueva España una pequeña escolta de alabarderos del Virrey y un par de compañías de palacio, según relata Lucas Alamán.

Lo anterior no era exclusivo de los peninsulares y criollos nacidos en Indias, sino que la paz se vivió especialmente entre los indios. Pensemos en el estado de guerra constante que habían experimentado distintas culturas (las famosas guerras floridas entre mexicas y tlaxcaltecas), que vino a ser sustituido por un sistema político claramente orientado hacia la salvaguarda y la evangelización de los pueblos indígenas, en protección de su libertad, sus lenguas y costumbres. Todo ello se observa desde el testamento de Isabel la Católica (1504), las Leyes de Burgos (1512), las Nuevas Leyes (1542), la Recopilación de las Leyes de Indias (1680), o incluso, la tardía Novísima Recopilación de las Leyes de Indias (1805).

El pasado hispánico ha tendido a menospreciarse bajo criterios economicistas, sin que se haga justicia de ninguna forma a la gigante obra civilizadora que emprendió la Monarquía. En palabras de Mons. Clement Kelley, «según todos los dictados del dios del egoísmo y la codicia, España hizo un papel ridículo en el Nuevo Mundo. Juzgándolo según las normas generalmente aceptadas ahora, bien podría llamarse al Nuevo Mundo “el disparate de España”. Pero tres siglos de gobierno español en América, vindican la táctica que adoptó, a lo menos a los ojos del justo. Prometió catequizar, conservar y elevar a los aborígenes, y se esforzó bravamente por realizar su promesa mientras tuvo ese deber. Lo que ocurrió después no fue hechura de España».

La prosperidad de la época virreinal puede juzgarse por los testimonios escritos que la describen, en textos redactados por funcionarios o clérigos, como Francisco Cervantes de Salazar, indios que tuvieron acceso a la educación, bajo la tutela de personajes como fray Bernardino de Sahagún, Motolinia o el Tata Vasco, o bien conquistadores que dejaron sus memorias para la posteridad, como el caso de las Relaciones de Cortés, la obra de Bernal Díaz del Castillo, entre muchos otros más. Los extranjeros admiraban maravillados las riquezas de los dominios indianos, como relató el pirata inglés Thomas Gage, que escribió sus relaciones con el propósito de invadir las Indias (fuente de inspiración para la invasión de Cromwell a Jamaica en 1655), o el botanista Alexander von Humboldt, quien describió a la ciencia novohispana como la más avanzada del mundo, destacando especialmente en medicina.

Puede verse en el presente que la mayor parte de las poblaciones elegidas como centros turísticos de México se remontan a aquellas de origen virreinal, mal llamado colonial, por la belleza de su arquitectura, de su arte, entre otras cosas; realmente ha sido poco lo que doscientos años de independencia han dejado a este país. La Reforma y la Revolución se tomaron por principal tarea robar y destruir, bajo el tímido pretexto de la desamortización —eufemismo del saqueo—, todo aquello levantado por la Iglesia y la hispanidad en siglos anteriores. Pero ni siquiera todos los templos, conventos, retablos y obras artísticas destruidas por el liberalismo han podido eliminar el legado del Virreinato.

Por supuesto que no todo fue luz y belleza. El Virreinato no estuvo exento de críticas y abusos, lógicamente, como sucede con cualquier obra humana. Sin embargo, puede afirmarse sin temor a equivocación, que la Monarquía Hispánica nunca dejó de realizar grandes esfuerzos en corregirlos. Por ello es que debemos tener clara la distinción entre el uso y el abuso, entre la legalidad y la ilegalidad. Dos fórmulas escolásticas definen toda la cuestión: abusus non tollit usus, y abusus non est usus, sed corruptela; el abuso no elimina al uso, y el abuso no es el uso, sino su corrupción. La estabilidad de las instituciones es lo que permite afirmar a Mons. Clement Kelley, que «el hecho más elocuente en favor de España con referencia a México, es que en tres siglos de su gobierno, no se hizo necesario el empleo de la fuerza para mantenerlo».

La estabilidad del Virreinato de la Nueva España jamás se vio seriamente amenazada, aún considerando la convulsa segunda mitad del siglo XVIII. La debilidad de este sistema no vino desde Indias, sino desde la Península: primero con el despótico gobierno de los Borbones ilustrados, que llevaron a la expulsión de los jesuitas y a la extractiva política de los Vales Reales, después con la usurpación bonapartista acaecida después de 1808, que finalizó con la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812 y en 1821 y la instalación de un régimen liberal. La Revolución por la independencia que se originó en Nueva España no surgió por un rechazo de la figura del Rey o de la Monarquía, sino por la crisis de derecho público que originó Napoleón, así como por la usurpación de funciones que asumió una minoría liberal que tomó control de las Cortes, esforzada en instalar la Revolución en todo el orbe hispánico.

¿Cuál fue el papel de la masonería en la Revolución de la independencia en la Nueva España?

Las primeras instigaciones de la masonería sobre el territorio novohispano se remontan al siglo XVIII, en el llamado Siglo de las Luces. Los primeros esfuerzos emancipadores fueron auspiciados por la masonería de rito escocés, proveniente de Francia, que vio la invasión napoleónica como la oportunidad para desintegrar a la Monarquía Hispánica. Antes de esta época, las células masónicas habían sido escasas, ocultas, principalmente por el temor que inspiraba la Santa Inquisición, tribunal que no descansarían en destruir en todas partes. Las censuras de Clemente XII en 1738 y de Benedicto XIV en 1751 (aún vigentes), que sancionan la pertenencia a la masonería con la pena de excomunión latae sententiae e ipso facto, no eran impedimento para estos conspiradores, quienes se proponían la caída de la Monarquía y de la Iglesia, para lograr el triunfo de la razón y la liberalización de las conciencias.

Siendo la Iglesia amada por prácticamente la totalidad de la población novohispana, masones y revolucionarios tuvieron claro que el levantamiento popular no podría originarse atacando frontalmente al catolicismo. Por ello es por lo que se valieron del uso de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, así como de la construcción del mito del esplendor azteca, para buscar la emancipación de México respecto del yugo peninsular, como elaboraron fantasiosamente pensadores de la época como José María Luis Mora, Fray Servando Teresa de Mier o Carlos María de Bustamante. Se habló de la prosperidad y de la ilustración de los antiguos mexicanos, que vino a ser destruida por la Conquista y por los españoles, en trescientos años de cadenas y de opresión, llegando, inclusive al exceso de afirmar que los indígenas habían sido evangelizados previo a la llegada de los españoles por el Apóstol Tomás, como mito criollista. Una pequeña minoría pretendía llevar a cabo sus proyectos revolucionarios, elaborados en un escritorio, en desprecio de las tradiciones de siglos de un pueblo próspero. El único medio para lograrlo era incitar al descontento y a la violencia.

Sobre la figura del cura Hidalgo, padre de la Revolución independentista, Mons. Francis Clement Kelley abiertamente afirma: «la revuelta de Hidalgo y de sus adeptos que la continuaron en guerrillas, no era deseada por el pueblo; fue un fraude perpetrado contra quienes tomaron parte en ella, una orgía de sangre destructora de todo sentido de justicia, y un mal devastador de todo el país. Y sin embargo, Mora dice que fue “necesaria para la independencia”». Los móviles que guiaron al cura Hidalgo distan mucho de idealismos sobre la libertad de la patria. Un análisis ponderado de su figura muestra su deficiencia como sacerdote, carente de la preparación necesaria para desempeñar su función con la dignidad necesaria, razón por la cual se encontraba bajo la vigilancia del Santo Oficio; en la obra citada se ofrece evidencia para sostener el argumento de que este sacerdote tomó las armas para librarse de ser procesado por este Tribunal Eclesiástico.

En el fondo, la figura de Hidalgo no es otra que la del mal sacerdote, la del sacerdote revolucionario. Con ello, Clement Kelley se pregunta: «"¿acaso no hubo malos sacerdotes en México?” Sí. Los hubo: son esos cuantos a quienes hoy se aclama como santos patriotas; esos pocos que al volverse malos sacerdotes en lo moral, se volvieron “buenos” para la Revolución; esos cuantos que empuñaron el hierro y por el hierro murieron; los pocos que violaron las mismísimas leyes que los habrían conservado dentro de las filas de los buenos; aquellos cuantos que fueron los primeros en traicionar sus más caros ideales de otros tiempos y después, como buenos revolucionarios, traicionaron a su país. Su caso debe reservarse a un juicio superior al del hombre».

Este es el caso tanto de Hidalgo, como de Morelos, Mora, Teresa de Mier, o tantos otros padres de la independencia mexicana, quienes estuvieron dispuestos a ser traidores (sin dejar de lanzar falsas proclamas en nombre de Fernando VII, la Virgen de Guadalupe y la fe católica), pero al poco tiempo se convirtieron, además, en ladrones, salteadores y asesinos: «la revuelta no era sino el resultado de una vida sacerdotal mal empleada, que hallándose ante un justo castigo, se lanzaba tambaleante hacia situaciones desconocidas. […] En algunos puede haber habido algo de buena fe y patriotismo. En ninguno de ellos hubo obediencia a sus votos. Es muy difícil hallar disculpa para cualquiera de ellos».

Por otro lado, el libro muestra que la tan repetida narrativa del combate de los insurgentes contra los españoles, europeos, o gachupines no resiste a ninguna examinación histórica, partiendo de la sola consideración de que la guerra fue librada por población novohispana, siendo escasa la participación de cuerpos expedicionarios de la Península, que se hallaba ocupada en combatir a Napoleón. La fachada consistente en utilizar el nombre de Fernando VII no duró más allá de 1814, año en el que Morelos impulsó el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, llamada la Constitución de Apatzingán del Congreso de Anáhuac, después de advertir la inutilidad de continuar portando esta máscara.

El movimiento independentista fue prácticamente derrotado en su totalidad después de la ejecución de Morelos en 1815. Los únicos esfuerzos que permanecieron se dieron en pequeñas guerrillas, como la mantenida por Vicente Guerrero en la inexpugnabilidad de las montañas, o en expediciones externas, como la del masón Francisco Javier Mina, de origen navarro, que reunió fuerzas en Inglaterra, después de ser exiliado de España tras el retorno de Fernando VII, para invadir la Nueva España junto con su correligionario, el sacerdote fray Servando Teresa de Mier. Aún siendo pequeños los focos que activamente luchaban por la independencia, la idea de la emancipación frente a la Monarquía Hispánica se había instalado en la mentalidad de muchos novohispanos.

El restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1821 tras el golpe del general Riego fue el evento que llevó a Agustín de Iturbide, general realista, a capitalizar el descontento del pueblo y del clero novohispano hacia las medidas radicales de este documento liberal. Con todos sus claroscuros, Iturbide se convirtió en el Libertador de México, con la promulgación y la ejecución del Plan de Iguala, el cual fue financiado por el saqueo de los tesoros traídos por el Galeón de Manila en ese año. Iturbide después fue proclamado Emperador, aunque su reino no duraría mucho tiempo. La acción de agentes revolucionarios y masónicos en su contra, auspiciados por el embajador de los Estados Unidos de América, Joel R. Poinsett, lo llevó a su ruina en menos de un año.

La logia escocesa, instalada décadas antes en la Nueva España, no dejó de sabotear el gobierno de Iturbide, a lo cual se añadió la ineptitud de este gobernante en asumir control efectivo de su Imperio. Rodeado de enemigos, Iturbide no supo imponerse sobre la disidencia; al final del día, concluye Clement Kelley que «los liberales, los republicanos, y los borbonistas (como se llamaba a los monarquistas) eran masones todos (…). Fueron estos y sus amigos con quienes Poinsett tuvo ciertas conversaciones y con los que sin duda llegó a determinados arreglos». Por otro lado, Iturbide no logró materializar decisiones urgentes para el destino de su imperio, así como adoptó medidas desastrosas, como la instalación de la igualdad jurídica liberal, que acabó con cualquier trato preferente hacia los indios, convirtiéndolos, más que en ciudadanos completos, en meros contribuyentes del erario. Este gobernante nada hizo por restaurar a los jesuitas y otorgar concesiones primordiales para la Iglesia; todo el capital español terminó por partir hacia la Península, dejando al país a merced de las depredaciones mercantiles anglosajonas.

Iturbide fue destronado por el Plan de Casa Mata de 1823, el cual se ejecutó por numerosos personajes que meses antes habían sido partidarios suyos, como Antonio López de Santa Anna; tras el triunfo del movimiento, el Emperador fue exiliado, con lo cual terminó por orientarse el México independiente hacia la forma republicana, estructura que adoptó mediante la promulgación de la Constitución Federal de 1824, la cual se inspiraba enormemente en los principios de gobierno establecidos por los Estados Unidos de América, sin que se recogiera la tradición histórica del Virreinato de forma alguna. Iturbide fue ejecutado en 1824 tras volver a México, después de haber sido forzado a salir de Italia y no haber recibido asilo en ninguna otra parte.

Por lo tanto, ¿es sostenible afirmar que la ruina de la Nueva España, así como los desastres ocurridos en el México independiente a partir de 1810 se deben a la obra de la masonería? ¿Qué papel jugaron los Estados Unidos de América en todo ello?

La respuesta es que sí, aunque habremos de ofrecer cierto matiz. La masonería produjo la ruina de la Nueva España, y sumió al México independiente en el desastre, tanto por la instigación del rito escocés de la masonería, pero también por la conspiración venida del Coloso del Norte por el embajador Joel Roberts Poinsett. Poinsett fue el encargado de instalar el rito masón de York en México, para promocionar los intereses de los Estados Unidos de América sobre esta región. Desde el primer momento, la disputa entre ritos, escocés y yorquino, que después adoptaría la nomenclatura de conservadores (escoceses) y de liberales (yorquinos), llevó a la creación de dos facciones que se disputarían el dominio sobre la nación, tal como se había visto entre jacobinos y girondinos en la Revolución Francesa.

Los dos ritos, aun siendo enemigos a muerte, tenían puntos en común. Ambos eran adversos tanto a la posibilidad de un Imperio Católico Mexicano, como a la influencia de la Iglesia en la vida política y social. El rito escocés era de corte aristocrático, más cercano al conservadurismo, con personajes como Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa Anna o Lucas Alamán; el rito yorquino era republicano, popular, liderado por personajes como Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Arizpe y José María Alpuche, ayudantes de Poinsett. Triunfo compartido de ambos fue la caída y la ejecución de Iturbide, así como la promulgación de la Constitución de 1824. Sin embargo, el partido yorquino continuó acrecentando su influencia, hasta obtener una victoria contundente en la expulsión de todos los españoles1en 1829, después de imputar un complot por restaurar la Monarquía a los escoceses. El rito escocés guardaba, cuando menos, ciertas formalidades y apariencias de respetabilidad y de tradicionalismo, lo cual le valió el odio exacerbado de los yorquinos.

El primer ataque frontal del México independiente hacia la Iglesia vino del yorquino Valentín Gómez Farías, quien conspiró, junto con Lorenzo de Zavala, por la independencia de Tejas en favor de los Estados Unidos de América. Todo ello desde la sede masónica de Nueva Orléans, auspiciados por los estados esclavistas del sur de la Unión Americana. En el gobierno de Gómez Farías, se estableció que la autoridad civil designaría a los curas de las parroquias, se acabó con los diezmos, se anularon los juramentos sobre votos religiosos, así como se comenzó el proceso de secularización de la tarea educativa. Este presidente impulsó, asimismo, la desamortización de los bienes eclesiásticos (instituciones de caridad y de enseñanza), clausurando la Real y Pontificia Universidad de México. Todo ello inspiraría a José María Luis Mora, quien después transmitiría este ideario a Benito Juárez y a Sebastián Lerdo de Tejada, sine excluir a Antonio López de Santa Anna, quien fuera el traidor más grande de la historia de México, que nunca dejó de tener en la mira los bienes de la Iglesia para darlos en garantía ante risibles préstamos.

Nuestro autor señala, con respecto a las décadas subsiguientes, «con una revolución tras otra, unos presidentes a quienes se arroja del poder y otros a quienes se arroja al poder, unas constituciones que se derogan y otras que se promulgan; ejecuciones en masa, bandidos que se dan de alta y otros que vuelven a sus madrigueras, toda la historia de México, desde 1810 hasta 1876, cuando Díaz se hizo Presidente, es una confusión de fogonazos. En el centro mismo de todo, perpleja, maleficiada y traicionada, alzábase la Iglesia tratando de salvar la civilización en el infortunado país, solo con la conciencia de su misión y su amor para la indefensa mayoría».

En efecto, en un estado constante de guerras, tanto civiles como con el exterior, como el caso de la guerra de Tejas en 1836, la invasión francesa de 1838 y la norteamericana de 1846 a 1848, el México independiente experimentó cruentos episodios en la disputa por el poder entre facciones masónicas. No se equivocaba Joel R. Poinsett cuando decía en sus Notes on Mexico, «bajo gobiernos fuertes se dedican al crimen; bajo gobiernos débiles, a la revolución».

Con la expulsión de los españoles en 1829, el México republicano se quedó sin fuentes líquidas para saquear, con lo cual puso la mira en el patrimonio histórico de la Iglesia, destinado al amparo de los más pobres y a la labor educativa. Los gobiernos de turno se dedicaron a destruir la obra civilizadora de la Iglesia de tres siglos de la época virreinal, utilizando como argumento la distorsión de la figura del Regio Patronato Indiano, con lo cual pretendían convertir a las parroquias en unidades administrativas y a los clérigos en funcionarios del Estado. Fue gracias a ello que surgió la ideal del matrimonio civil, como contrato, así como de la educación laica, separada de las instituciones de caridad católicas.

Todo ello condujo a un estado inadmisible por parte del grueso de la población mexicana, contra la cual arremetió nuevamente el gobierno masónico de Comonfort y Juárez en 1856 y 1857, año de promulgación de una nueva constitución que subordinaba a la Iglesia a los caprichos del gobierno en turno. Esto produjo una nueva guerra civil, en la que el general Félix Zuloaga, al mando de los conservadores, derrotó prácticamente a los liberales de Juárez, dejándolos reducidos al puerto de Veracruz (Guerra de Reforma, 1858-1861). La diferencia entre Zuloaga y Juárez fue que el primero no aceptó dar concesiones territoriales a los Estados Unidos de América a cambio del reconocimiento de su gobierno, mientras que el patriotísimo Juárez hizo todo en su poder, incluida la entrega del Istmo de Tehuantepec y nuevas franjas territoriales (Tratado Mclane-Ocampo, que, para fortuna de México, no se aprobó por el Senado de E.E.U.U.), con tal de obtener armas y el espaldarazo de los norteamericanos.

La persecución en contra de la Iglesia continuó en el gobierno extranjero del masón escocés Maximiliano de Habsburgo (1861-1864), aunque atenuada. La duración efímera del Segundo Imperio Mexicano también se dio gracias a la presión de los Estados Unidos de América, los cuales en ningún momento dejaron de apoyar al bando juarista, tarea que asumieron con plenitud una vez finalizada la Guerra Civil Americana. El anticlericalismo se radicalizaría con el retorno de Benito Juárez al poder, y con su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, quienes impulsaron las Leyes de Reforma, por las cuales confiscaron todos los bienes de corporaciones comunitarias y se repartieron las tierras indígenas utilizadas para su sustento desde el Virreinato, con lo cual se formaron los grandes latifundios que tanto denunciaría la Revolución al inicio del siglo XX.

Pocos años después, Porfirio Díaz iniciaría su propia revolución, lanzando proclamas en contra de la reelección de estos personajes (1876). Irónicamente, Díaz se convirtió en un monarca de facto, que proporcionó décadas de respiro con estabilidad política para todas las facciones del país; para la Iglesia, su gobierno no significó que se retiraran las leyes anticlericales, pero sí que se relajara su aplicación, por lo que pudo reedificarse modestamente. Los líderes revolucionarios, después de la caída de Díaz, no dejarían de insistir en la supuesta colaboración entre el clero y el porfirismo, con lo cual justificarían todo tipo de atropellos.

La situación se mantuvo en relativa calma hasta el estallido de la Revolución (1910) por el ingenuo espiritista y francmasón Francisco I. Madero, víctima de su propia credulidad. Tras su asesinato en 1913, no tardaron en aparecer oportunistas como Venustiano Carranza y el bandolero Francisco Villa, que disputaron por el poder y por el reconocimiento oficial de los Estados Unidos de América. Carranza terminó siendo el candidato del presidente americano, Woodrow Wilson, así como se convirtió en líder efectivo de la Revolución como su Primer Jefe. De su facción revolucionaria y de un congreso repleto de diputados masones nacería la Anticonstitución de 1917 (vigente hoy en día), impuesta antidemocráticamente sobre la abrumadora mayoría católica de la población mexicana.2

Carranza no tardó en ser asesinado (1919), traicionado por sus mismos camaradas revolucionarios, movidos por el deseo de escalar a la cumbre del poder, buscando tomar las riendas del país. Posteriormente, el general Obregón asumiría el mando como líder de la Revolución, hasta el momento de su asesinato por José de León Toral, mártir cristero autor de este tiranicidio. El vacío dejado por Obregón dejó a Plutarco Elías Calles como único hombre fuerte, convirtiéndose en Jefe de la Revolución; con ello, Calles detonaría una nueva persecución en contra de la Iglesia, mediante la reglamentación y la aplicación de los preceptos previstos en la Constitución de 1917 y el Código Penal Federal.

Estos años verían la formación de la Acción Católica de la Juventud Mexicana y de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, con personajes tan honrosos como el francés Bernardo Bergöend, S.J., el Beato Anacleto González Flores, abogado mártir, San José Sánchez del Río, pequeño mártir asesinado por las fuerzas callistas, Santo Toribio Romo o Miguel Agustín Pro, S.J., sacerdotes mártires, entre tantos otros mexicanos que dieron la vida por su fe. Mons. Clement Kelley escribiría la obra que hemos venido citando en estos años, con el propósito de ilustrar la situación real del México revolucionario ante sus connacionales americanos; desde su punto de vista, el anticlericalismo de personajes como Carranza, Obregón, Calles, se debía más a la influencia de La Mano Invisible que a una convicción propia.

La Guerra Cristera inició en 1926, y se prolongó hasta la siguiente década, aún con los llamados Arreglos de 1929, gestionados por el embajador Dwight Morrow, sucesor ideológico de Poinsett. Es de notar que la Iglesia estableció como condición para estos Arreglos que se concediera amnistía a todo aquel levantado que quisiera rendirse, así como que el gobierno devolviera todos los bienes de los que se había apoderado, tanto del clero como de la población civil. El gobierno aceptó estas condiciones pero no cumplió con ninguna de ellas, ni siquiera publicando el convenio en el Diario Oficial, tal como se había ofrecido. En los años siguientes, se estima que entre 500 y 5000 cristeros fueron ejecutados, torturados, encarcelados, o bien, sufrieron la confiscación de sus propiedades como represalia.

Todo lo antes narrado no es más que para ofrecer un breve recorrido histórico de la tragedia del México independiente. Por ello es que no podemos dejar de concluir sin reparos, junto con Mons. Clement Kelley:

Desde la revuelta de Hidalgo en 1810 hasta hoy, las revoluciones han venido succionando la sangre del corazón mismo del país. Hubo un tiempo en que México era superior a nosotros [los E.U.], de hecho, en todo aquello que caracteriza a una civilización en marcha. Le tomamos la delantera en el período en que las revoluciones lo estancaron y luego lo llevaron a un descenso que el general Díaz contuvo temporalmente. La continua decadencia del país es un hecho innegable. Pero el Gran Coloso [o el paraíso de la carne, como le llamaba Alfonso Trueba (Estados Unidos)] no será el verdadero traidor de México. Podrá ser su Poncio Pilatos, pero no su Judas. Los Judas de México se encontrarán en la larga fila de los agitadores y los pillos de ese país que, con fines egoístas, hicieron una farsa de la fuerza del voto, en tanto que apelaban a la fuerza de la espada. Dos de ellos figurarán con toda prominencia al frente: Juárez y Calles.

En efecto, el matiz al que hemos referido al inicio de nuestra respuesta se encuentra en que no ha sido propiamente ni la masonería ni los Estados Unidos de América los que nos han llevado a la ruina, sino la misma actitud antipatriótica de todos aquellos que se han entregado a sus designios. Engañados o convencidos, ya sea por las seducciones del éxito material, o bien por el cumplimiento de los ideales revolucionarios por propia convicción, todos ellos han contribuido a la ruina del México Católico. La buena o la mala fe de cada uno ha sido distinta, pero lo cierto es que el problema de fondo viene del rechazo de la Verdad, de Nuestro Señor Jesucristo.

Por ello es que afirma Francis Clement Kelley: «acéptese o rechácese la pretensión de la Iglesia respecto a la Verdad, el hecho obvio es que por haberla rechazado, quedó la mente del hombre moderno a merced del teorizante en “arte, ciencia sociedad y gobierno”. La Iglesia civilizó a México. El proceso de descivilizarlo, bajo el predominio del teorizante, está hoy realizándose a toda prisa».

Sin embargo el pueblo siguió siendo católico, pese al anticlericalismo de sus dirigentes….

Es cierto. Sirve para ilustrar esta situación una cita de un historiador liberal, pero objetivo en sus análisis, llamado Francisco Bulnes, quien afirmaba en su obra Juárez y las Revoluciones de Ayutla y la Reforma, publicada en 1906:

En el México de 1858, de los nueve millones de población y con excepción a los más de mil personas, todas eran devotas supersticiosas, apegadas a su religión como la corteza al árbol. Parece imposible a primera vista, que en diez años cuatro o cinco librepensadores formen una pequeña escuela de jóvenes rojos, intrépidos e ilustrados, que no llegaban a cien, y le impongan a un gran país sagrado, donde el clero llevaba tres siglos de soberanía absoluta, leyes que aniquilaban esa soberanía absoluta, leyes que aniquilaban esa soberanía, y que los nueve millones de habitantes detestaban con toda la fuerza de su alma. Esto prueba que nuestra población está hecha expresamente para ser impunemente tiranizada. Así como hay pueblos conformados para la libertad, el mexicano es especial para la tiranía… Las leyes de Reforma fueron acogidas por la mayoría del pueblo con ira, con horror, con asco, con desesperación y sólo con las armas pudieron imponerlas; sólo las armas las han sostenido eficazmente, y sólo al amparo de las armas van adquiriendo favor poco a poco en la conciencia nacional… Jamás el pueblo mexicano ha sentido necesidad de las leyes de Reforma. Aún en 1905, la mayoría de los mexicanos no saben qué cosa es esto de la Reforma.

Aún al día de hoy, después de tantas décadas de educación atea y de secularización, la mayor parte del pueblo mexicano se denomina católico. Desgraciadamente, esto no es más que una etiqueta, sin que exista una convicción real respecto a la pertenencia a la religión verdadera. La persecución en contra de la Iglesia ya no se hace hoy en día con las armas, como en África, por medio de la matanza, sino que se hace a través de métodos más disolventes, que más que salpicar la sangre, buscan aniquilar el alma y la conciencia, como el entretenimiento, la pornografía, o el impulso del materialismo como único valor admisible.

La Anticonstitución de 1917 fue reformada en 1992, permitiendo por primera vez que la Iglesia Católica gozara de personalidad jurídica después de todas estas décadas, así como que pudiera administrar su patrimonio propio. En todos estos años, la Iglesia operó de forma clandestina, bajo la lógica del modus vivendi establecido por los Arreglos de 1929. Por supuesto, ello no se dio por un reconocimiento particular de la Iglesia como elemento esencial de México, sino bajo el principio de la libertad religiosa y de la indiferencia del laicismo, a la cual únicamente le interesa el predominio de los principios cívicos del Estado. En este sentido, la educación continúa monopolizada por el Estado, bajo la dirección exclusiva de la Secretaría de Educación Pública, a la cual se encuentran sujetas todas las escuelas, incluidas aquellas de naturaleza particular.

La diferencia con respecto a otras épocas de la historia es que la Iglesia ahora se encuentra desarmada. Y no me refiero al uso de la violencia, aún en el caso de la legítima defensa, sino a la fortaleza del clero, a la formación de los laicos. Muchos católicos parecen haberse entregado por completo a lo que el mundo espera de ellos, olvidando que los cristianos no somos del mundo, como Cristo tampoco es del mundo (cf. Jn. XVII, 14). ¡Nunca es tarde para la penitencia, para tomar la dirección correcta!

Por Javier Navascués

BIBLIOGRAFÍA.

CLEMENT KELLEY, Francis, (1945), México el país de los altares ensangrentados, documentos y notas de Eber Cole Byam, trad. de Guillermo Prieto-Yeme, 2ª Ed., Editorial Polis, México.

RODRÍGUEZ LOIS, Nemesio, (1995), La Cruz en México, Verbo, núm. 333-334, pg. 255-270.

VAN HOVE, Briand, (1994), Blood-Drenched Altars, Faith and Reason, Christendom Press, en línea: https://www.ewtn.com/catholicism/library/blooddrenched-altars-4082.

1Término realmente absurdo, considerando que la diferencia entre mexicanos y españoles era ninguna para esta época. Sin embargo, la excusa sirvió para la destrucción del capital peninsular que aún permanecía en México, a pesar de los desastres de la Revolución independentista. Todo ello dejó camino libre a las inversiones norteamericanas.

2Bien dice Mons. Clement Kelley: «como ninguna de las revoluciones habidas en México ha contado con el apoyo de la masa del pueblo, sino que siempre han representado nada más a una minoría, el Congreso Constituyente de Querétaro no puede por ningún motivo ser considerado como representante de la Nación. La nueva Constitución fue impuesta por ese Congreso. No fue un documento civil, sino militar. Jamás se le sometió al pueblo mexicano para su ratificación. El Hombre de Hierro [Plutarco E. Calles] tiene que admitir su responsabilidad en este asunto».

1 comentario

Curioso el dato de que Francisco I. Madero fue espiritista y francmasón. En España también fueron los masones los que introdujeron el espiritismo.

Dejar un comentario