La imaginación moral y los buenos y grandes libros

La tierra del encantamiento. Obra de Norman Rockwell (1894-1978).

«Contar una historia es una forma de decir algo que no se puede decir de otra manera».

Flannery O’Connor

«A veces, los cuentos de hadas pueden decir mejor aquello que se debe decir».

C. S. Lewis

Tras leer los artículos de mi blog y saber de la intención que abriga el mismo, algunos de ustedes podrían, legítimamente, plantearse la siguiente pregunta: ¿de qué manera la lectura de los buenos y grandes libros podrá ayudar a nuestros hijos ––y a nosotros con ellos–– a encaminarse hacia la virtud? Una respuesta acude presta a nuestra mente: por medio de la instrucción. Y ciertamente esa es una de las maneras, pero no la más eficaz, sobre todo con los niños y los jóvenes. La mejor manera de empezar a cultivar el carácter moral de los más jóvenes es sumergirles en las grandes historias donde las virtudes se hacen vida, no de una manera empalagosa y dulce o a base de rígidos sermones, sino de una forma que capte y alimente su imaginación. En palabras del benedictino P. Francis Bethel, uno de los discípulos destacados de John Senior, se trata de «forjar un camino intermedio entre el adoctrinamiento y el completo caos del relativismo». Y este medio tiene un nombre y su nombre es «imaginación moral». El padre dominico Aidan Nichols (Lost in Wonder. Essays on Liturgy and the Arts, 2011) nos dice al respecto: «Las artes son o deberían ser una educación en el uso de la imaginación moral. (…) Por su esplendor, las artes pueden hacernos este servicio más eficazmente que el didactismo moral».

Bien, ¿pero, qué es eso de la imaginación moral? Al parecer, el término fue acuñado por Edmund Burke en sus famosas Reflexiones sobre la Revolución francesa (1790). Russell Kirk es quizá quien más y mejor ha desarrollado este concepto ––meramente esbozado por Burke–– presentándonos la imaginación moral como ese poder de percepción ética que va más allá de las barreras de la experiencia privada y de los acontecimientos del momento, y especialmente, como la forma superior de este poder, ejercido a través de la poesía y el arte.

Ilustraciones de Charles E. Chambers (1883-1941) y de Joseph F. Kernan (1878-1958).

De esta manera, la imaginación moral nos permitiría ir más allá de nuestra limitada experiencia personal; nos ayudaría a percibir lo que se tiene en común con los demás y ver las cosas desde otras perspectivas, enriqueciendo nuestro conocimiento. Esto es, exactamente, lo que quiere decirnos Flannery O’Connor con su frase «nuestra respuesta a la vida es diferente si nos han enseñado solo una definición de vida o si hemos temblado con Abraham mientras sostenía un cuchillo sobre Isaac».

Pero la imaginación moral, desenvuelta a través de la lectura de los buenos y grandes libros, forma parte de algo más amplio, de una de las formas de conocimiento más importantes y más olvidadas. Una forma natural y espontánea de conocer la realidad y de experimentarla directa o indirectamente a través de la memoria y la imaginación, dramatizada por Homero y considerada esencial por Sócrates, Platón y Aristóteles. El propio Santo Tomás la denominó scientia poetica («conocimiento poético»), englobándola entre los modos de conocimiento esenciales, junto a la metafísica, la dialéctica y la retórica; quizá el menos confiable de todos ellos en términos de conocimiento empírico y mensurable, pero el más importante para poder recibir las impresiones sensoriales y emocionales de la cosa misma. Como nos dice uno de los discípulos de Senior, el Dr. James Taylor, en su obra titulada precisamente, El conocimiento poético (1998), este no es «sino una experiencia poética de la realidad». Se trata, según el autor, de un encuentro con la realidad despojado de todo análisis y especulación científica, percibiéndose aquella como bella, sobrecogedora, espontánea y misteriosa… Taylor, al definir el conocimiento poético, nos dice también que «es lo opuesto al conocimiento científico».

Stratfor Caldecott en su libro Beauty for Truth’s Sake (2017), hablando de este tipo de conocimiento, lo describe como: «Emocional, sensorial, empático», y que involucra a toda la persona en el acto de conocer. «La intuición poética es el conocimiento por “connaturalidad” o participación, que encuentra dentro de uno algo que corresponde al objeto, y que permite saltar la barrera entre este y uno mismo. Así que una persona que mira las estrellas, aunque no pueda medirlas de la manera que exige el conocimiento científico, puede ser conducida a una parte de sí misma en la que se siente que esas grandes distancias y esos fuegos sagrados existen y poseen un significado».

Esta visión y percepción poética del mundo (enseñada por Senior y sus colegas) es profundamente cristiana, pues nace de la admiración, del asombro y del amor, a diferencia de la ciencia materialista, que ve el conocimiento como poder sobre la naturaleza y sobre el hombre mismo.

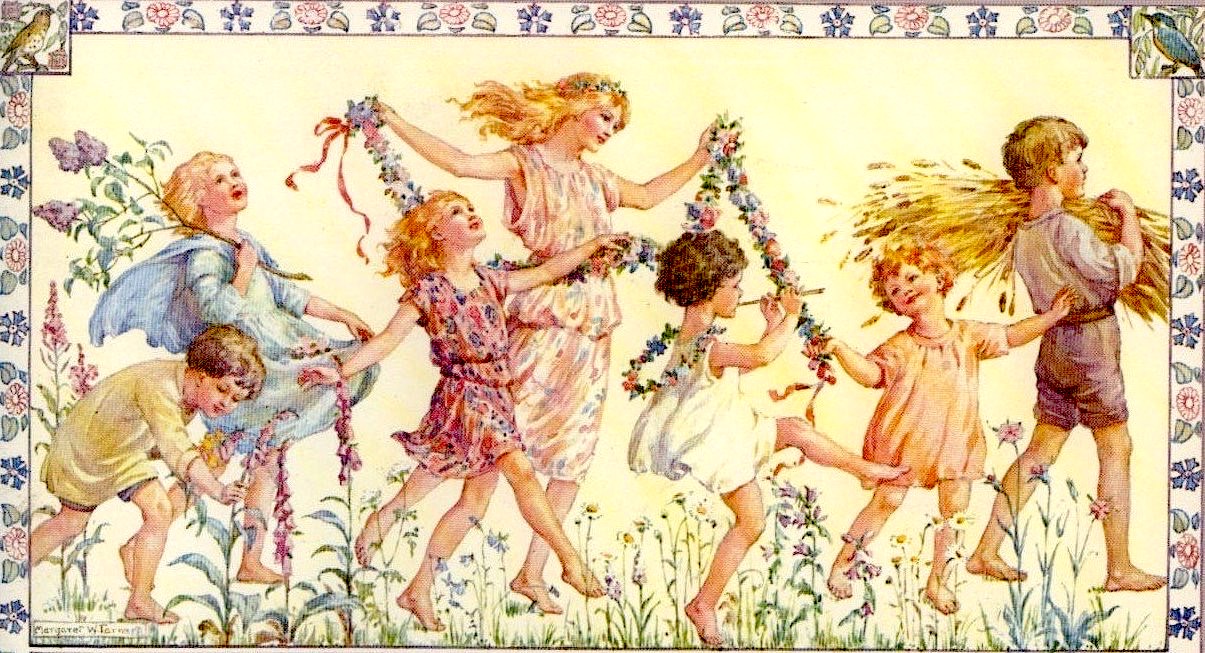

Ilustración de Margaret Tarrant (1888-1959).

El monje griego Porfirio de Kavsokalivia (proclamado santo por la Iglesia Ortodoxa) nos recuerda la importancia de esta forma poética de experimentar el mundo al decirnos que «para que una persona se convierta en cristiana debe tener un alma poética. Debe convertirse en poeta. Cristo no desea almas insensibles en su compañía. Un cristiano, aunque solo cuando realmente ama, es poeta y vive en medio de la poesía. Los corazones poéticos abrazan el amor y lo sienten profundamente». (Herido por el amor).

«Los conceptos crean ídolos, solo la admiración nos revela algo», escribió, con ese corazón de poeta, san Gregorio Nacianceno. Y en su ensayo sobre la Poética de Aristóteles (1829), el santo cardenal Newman ratifica esta idea:

«Con los cristianos, una visión poética de las cosas es un deber; se nos pide que coloreemos todas las cosas con los tonos de la fe, para ver un significado divino en cada evento (…). Se puede agregar que las virtudes peculiarmente cristianas son especialmente poéticas: humildad, gentileza, compasión, contento, modestia, sin mencionar las virtudes devocionales, mientras que los sentimientos más groseros y ordinarios son los instrumentos de la retórica más justamente que de la poesía: ira, indignación, emulación, espíritu marcial y tono de suficiencia».

Dentro de este conocimiento poético del mundo, donde destaca como modo principal la percepción de la naturaleza creada, se encuentra también el conocimiento de la acción artística del hombre, de la subcreación a la que hacía referencia Tolkien, en la que la imaginación moral se desenvuelve. George MacDonald se refiere a ello cuando en su ensayo La imaginación: sus funciones y su cultura (1893), dice:

«Sin embargo, cuando esta asociación con la naturaleza es posible solo ocasionalmente, debe recurrirse a la literatura. En los libros, no solo tenemos almacenadas todas las obras de la imaginación, sino que, como si de su taller se tratara, podemos contemplarla encarnándose ante nuestros propios ojos en la música del habla, en la maravilla de las palabras, hasta que su trabajo, como un plato de oro engastado con brillantes joyas y adornado por las manos de astutos trabajadores, se alza ante nosotros».

Obras de Edward B. Quigley (1895-1986) y Jessie Wilcox Smith (1863-1935).

Dennis Quinn, el colega de John Senior, en uno de sus ensayos, nos dice cómo llegar a este tipo de saber, por medio de lo que él llama (como título de su trabajo) una Educación a través de las Musas:

«Es una educación total que incluye el corazón —la memoria, las pasiones y la imaginación— lo mismo que el cuerpo y la inteligencia. En primer lugar, las canciones de cuna y los cuentos de hadas enfrentan por vez primera al niño con el fenómeno de la naturaleza. “Brilla, brilla, estrellita” es una introducción Musical (con “M” mayúscula) a la astronomía que incluye algunas de las observaciones primarias de los fenómenos astrales y moviliza la emoción humana apropiada al caso: el asombro (…) Pero no nos engañemos: el asombro no es un sentimentalismo azucarado sino, por el contrario, una poderosa pasión, una especie de temor, una confrontación feroz con el misterio de las cosas. A través de las musas, el abismo temeroso de la realidad convoca por primera vez a ese otro abismo que es el corazón humano; y el asombro de su respuesta es, como han dicho los filósofos, el comienzo de la filosofía —no solo el primer paso—; sino el “arche”, el principio, del mismo modo en que el uno es el comienzo de la aritmética y el temor de Dios es el comienzo de la Sabiduría. Por lo tanto, el asombro da inicio a la educación y la sostiene en el tiempo».

Así que debemos tratar de que los chicos sientan y perciban el mundo poéticamente, y la lectura y la imaginación moral en que esta se desenvuelve, ayudarán a ello. Porque el arte no oculta, sino que revela, como bien dice George MacDonald en su novela Phantastes (1858):

«¿No será que el arte rescata a la naturaleza de nuestros sentidos fatigados y hartos? Abandonando la injusticia de nuestra vida diaria, apela a la imaginación, que revela a la naturaleza en su verdadera dimensión. Allí la naturaleza se presenta a sí misma como ante los ojos de un niño que, sin temores ni ambiciones, encuentra el mundo de la vida diaria a su alrededor colmado de maravillas y las disfruta sin cuestionamiento alguno».

J. R. R. Tolkien, en su ensayo, Sobre los cuentos de hadas (1947), recoge esta idea:

«Necesitamos limpiar los cristales de nuestras ventanas para que las cosas que alcanzamos a ver queden libres de la monotonía del empañado cotidiano o familiar, y de nuestro afán de posesión. (…) Esta cotidianeidad es el castigo por la «apropiación»: los objetos cotidianos o familiares (en el peor de los sentidos) son aquellos de los que nos hemos apropiado, legal o mentalmente. Decimos que los conocemos. Son como aquellas cosas que una vez llamaron nuestra atención por su brillo, su color o sus formas y que, ya en nuestras manos, encerramos con llave en el arca, las hacemos nuestras y, una vez poseídas, dejamos de prestarles atención».

Tolkien continúa diciendo que la de forma «limpiar los cristales de nuestras ventanas», o al menos, una de ellas, es «volver a ganar la visión prístina», algo que puede alcanzarse por medio de la lectura y el ejercicio de la imaginación que a esta acompaña.

Un caballo en el cielo, de A. Zadorine (1960-) y El barco de ensueño, de Nina Brisley (1898-1978).

Pero debemos ser conscientes de que la imaginación moral no fructifica en cualquier campo. Ha de ser plantada en tierra fértil, y, además, ha de ser regada y cultivada. Esa tierra fértil es nuestra alma, pero como bien sabemos, la tierra ha de ser previamente preparada para recibir la semilla. Así, y solo así, podrá crecer en ella un corazón poético que dé fruto. John Senior nos llama la atención sobre ello en su Muerte de la cultura cristiana (1978):

«Las ideas seminales de Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás germinan únicamente en un suelo saturado con imaginativas fábulas, cuentos de hadas, historias, rimas y aventuras: los cientos de libros de Grimm, Andersen, Stevenson, Dickens, Scott, Dumas y el resto. (…) Una razón más importante para leer los buenos libros que figuran aquí, y para leerlos preferentemente cuando se es joven, es preparar la imaginación y el intelecto para las ideas más elevadas de los grandes libros. No es un comentario frívolo decir que una persona que haya tomado contacto en su infancia con las rimas y los ritmos de las rimas y pareados infantiles también ha cultivado los sentidos y la mente para la lectura de Shakespeare».

Como contraejemplo de la sciencia poetica, Charles Dickens nos da una muestra de la educación “científica”, puramente material y utilitaria, por medio del personaje del maestro Thomas Gradgrind, un personaje de Tiempos difíciles (1854), epítome del científico materialista, quién ya al principio de la novela esboza su filosofía de forma clara:

«––En esta vida, no queremos nada salvo los hechos, señor; nada salvo los hechos».

Este tipo de enseñanza conduce, según nos muestra Dickens, a un paisaje humano devastado y estéril:

«Ninguno de los pequeños Gradgrinds había visto jamás dibujada una cara en la luna; aun antes de saber hablar con claridad, ya estaban al tanto de lo que era la luna. Ninguno de los pequeños Gradgrinds tuvo jamás ocasión de aprender aquellos idiotas versillos: “Brilla, brilla, estrellita, me pregunto quién serás”. Ninguno de los Gradgrinds sintió jamás dudas acerca del firmamento, porque cualquiera de ellos había hecho antes de los cinco años la disección de la Osa, igual que un profesor Owen, y se había montado en el Carro lo mismo que un maquinista de tren en su máquina. Ninguno de los pequeños Gradgrinds tuvo jamás la ocurrencia de comparar una vaca pastando en el campo con aquella otra vaca famosa del cuerno retorcido que dio un topetazo al perro que había molestado al gato que había matado al ratón que había limpiado el plato; ni con aquella otra aún más famosa que se tragó a Pulgarcito. Ninguno de los pequeños Gradgrinds había oído hablar jamás de todos estos personajes célebres, y únicamente se les había hecho la presentación de la vaca como un rumiante, cuadrúpedo, herbívoro, dotado de varios estómagos».

En el otro extremo, como muestra de la educación poética de que les hablo, en la novela David Copperfield (1850), el protagonista, David, nos habla de su verdadera formación, que le permite mantener viva su fantasía y su esperanza «de algo más allá de ese lugar y tiempo» y le ayuda a llegar finalmente a buen puerto:

«Mi padre había dejado una selecta colección de libros en una pequeña habitación de la planta alta a la que yo tenía acceso (porque estaba junto a la mía) y de la que nadie más en nuestra casa se preocupaba. De esa bendita habitación salieron Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker [los tres, protagonistas de novelas de Tobias Smollett], Tom Jones [Henry Fielding, 1749], El vicario de Wakefield [Oliver Goldsmith, 1766], Don Quijote, Gil Blas [Alain-René Lesage, 1715] y Robinson Crusoe [Daniel Defoe, 1719], gloriosos anfitriones para hacerme compañía. Mantuvieron viva mi fantasía y mi esperanza en algo más allá de ese lugar y tiempo».

Porque aunque nos cueste creerlo y aunque podamos tardar tiempo en comprobarlo, el poder educativo de la buena literatura puede llegar a ser inmenso, ya que «moviliza la emoción humana apropiada al caso: el asombro». Y esto se pone de manifiesto con el cultivo de lo que se conoce por imaginación moral. Los animo a ponerse a ello.