El corazón de Jesús, la proximidad del amor de Dios

“Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68). De esta manera conmovedora, confiesa Pedro su fe en Jesús, el Santo de Dios. Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿Adónde ir?, ¿cómo orientarnos en medio de la fragmentación que caracteriza el espacio cultural en el que estamos inmersos?, ¿en qué lugar encontrar una palabra que salve la vida?

“Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68). De esta manera conmovedora, confiesa Pedro su fe en Jesús, el Santo de Dios. Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿Adónde ir?, ¿cómo orientarnos en medio de la fragmentación que caracteriza el espacio cultural en el que estamos inmersos?, ¿en qué lugar encontrar una palabra que salve la vida?

Como Pedro, hallaremos la respuesta depositando, de modo nuevo, nuestra confianza en el Señor, acercándonos a él, descansando en él. Es lo que el mismo Jesús nos dice en otro pasaje del evangelio: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera” (Mt 11,28-30).

Quien nos invita a ir hacia él es quien, previamente, ha venido a nosotros. Son muchos los que, de un modo u otro, buscan el sentido de su vida; quienes desean saber qué cosas verdaderamente tienen peso – pondus -; qué merece la pena; cuál es nuestro fin – telos -. Las religiones y las filosofías testimonian, incluso en nuestra época post-secular, la persistencia de estos anhelos, más o menos sofocados por la incitación a satisfacer de modo inmediato los caprichos de una voluntad encerrada tantas veces en la burbuja del propio yo.

La singularidad del cristianismo, que hoy ha de resonar para quien esté dispuesto a la escucha como resonó el discurso de Pablo en el Areópago, hace concreta la afirmación de que “Dios no está lejos de ninguno de nosotros” (Hch 17,27). Dios se aproxima en su darse, en su revelación, en su advenimiento; en su encarnación. Dios se comunica tal como es: se desvela como misterio que interpela al hombre, como amor entregado. Es esta inaudita cercanía la que hace posible caminar hacia él para encontrar descanso.

En este acontecimiento central de la fe, la encarnación del Hijo de Dios, verdadero artículo stantis et cadentis Ecclesiae, es donde encuentra su fundamento la correspondencia de amor al corazón de Cristo. La divinidad, el amor trinitario, se expresa en la humanidad de Jesús, se muestra como la humanidad de Jesús. Lo invisible se hace visible en la sacramentalidad de su cuerpo, en el símbolo universalmente concreto de su corazón.

No hace falta reducir a explicación conceptual lo que, en el símbolo, puede ser captado de un modo mucho más humano, abarcando la inteligencia que está unida a los sentidos, a los afectos y a la imaginación. Dios es Jesús. El omnipotente es el Dios abreviado de Belén y de Nazaret, de la agonía del huerto y del Calvario. Es el Dios evocado por Francisco de Asís en el pesebre de Greccio y el Dios crucificado que conmueve a los poetas – “No me mueve, mi Dios, para quererte…”-.

En la cruz, el corazón de Cristo se desgarra: “uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua” (Jn 19,34). Su corazón ha llegado hasta más allá del extremo, una vez derramado el último aliento: “Es fuerte el amor como la muerte”, dice la amada del Cantar de los cantares (8,6). Su corazón se para, se sumerge, sostenido solo por la divinidad, en la distancia infinita de los muertos. Deja de latir el corazón del Príncipe de la vida. Humanamente, sigue percibiéndose su eco en el corazón de su madre, en la soledad del Sábado Santo.

Jesús muere y está muerto para rescatar los corazones muertos, endurecidos, secos, que hacen del mundo un calvario y un infierno. Es el suyo el corazón que, como el grano de trigo, cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Desde más lejos que del sepulcro, desde la lejanía inimaginable de los corazones secos, emerge la vida: “Tú eres la luz, del cielo el camino. La verdad y la vida y el amor”. La luz de la resurrección no borra las tinieblas, no cancela su influjo en la historia, sino que las supera con el fulgor del Viviente.

“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13,1). Jesús nos da la posibilidad de que nuestro corazón sea semejante al suyo, de que nuestro amor prolongue su amor: “también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros” (Jn 13,14). La víspera de su muerte, en un signo, la eucaristía, condensa su entrega, su servicio y su sacrificio, que se iba a consumar en la cruz. El pan y el vino serán transustanciados en su cuerpo entregado y en su sangre derramada, en sacramento de comunión que nos da la fuerza para amar como él, en viático para que en nuestro peculiar itinerarium mentis in Christum encontremos el descanso del Tabor, antes de descender al valle de lo cotidiano.

“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13,1). Jesús nos da la posibilidad de que nuestro corazón sea semejante al suyo, de que nuestro amor prolongue su amor: “también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros” (Jn 13,14). La víspera de su muerte, en un signo, la eucaristía, condensa su entrega, su servicio y su sacrificio, que se iba a consumar en la cruz. El pan y el vino serán transustanciados en su cuerpo entregado y en su sangre derramada, en sacramento de comunión que nos da la fuerza para amar como él, en viático para que en nuestro peculiar itinerarium mentis in Christum encontremos el descanso del Tabor, antes de descender al valle de lo cotidiano.

Los sacerdotes somos servidores de esta proximidad cordial y eucarística de Dios, rezando y trabajando, amando sus espinas y su cruz, para alumbrar al mundo con la Luz de Cristo, con su belleza de último Adán, triunfante del sepulcro para nunca más morir. Hans Urs von Balthasar escribió que “lo bello retornará solo cuando entre la salvación trascendente, teológica, y el mundo perdido en el positivismo y en la frialdad despiadada, la fuerza del corazón cristiano sea tan grande para experimentar el cosmos como revelación de un abismo de gracia y de incomprensible amor absoluto”.

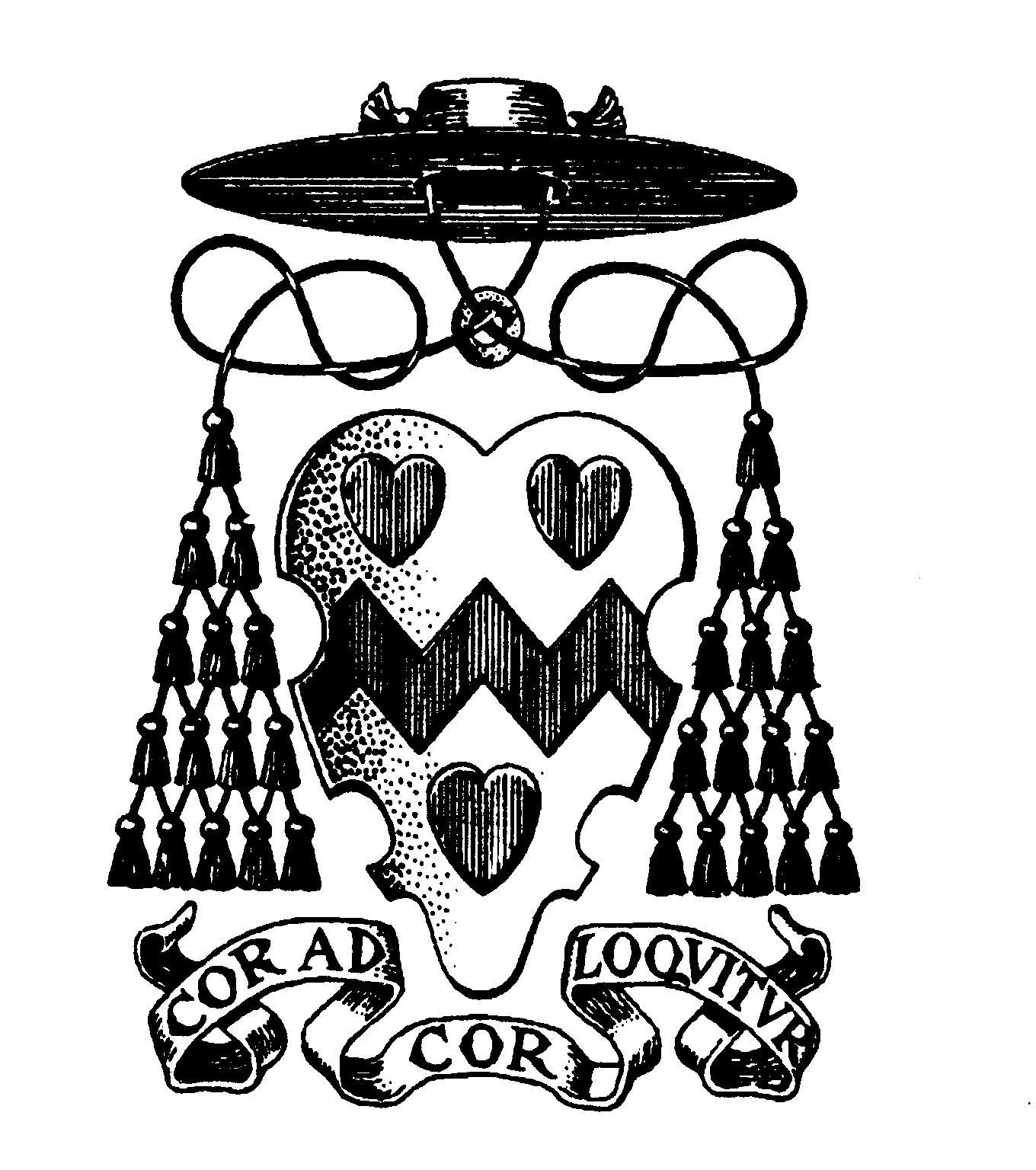

Algo así supieron experimentar los santos, como san Juan Enrique Newman con su inspirador lema Cor ad cor loquitur. En esa íntima comunión con el corazón de Jesús queremos entrar para encontrar el peso de lo auténtico – pondus meum, amor meus – y el telos de una vida lograda, que no pierda el alma (cf. Mc 8,36).

Guillermo Juan Morado.

Los comentarios están cerrados para esta publicación.