Al morir, destruyó nuestra culpa

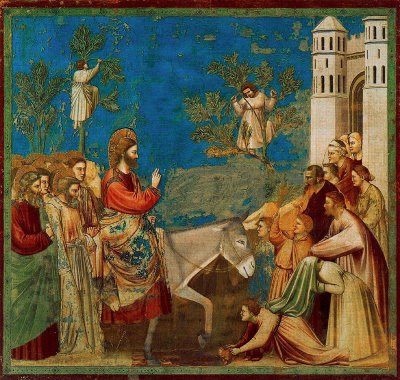

El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor abre la Semana Santa, la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. En la Liturgia se unen la memoria de la entrada de Cristo en Jerusalén, donde fue aclamado como Rey y como Mesías, y el anuncio del misterio de su Pasión.

El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor abre la Semana Santa, la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. En la Liturgia se unen la memoria de la entrada de Cristo en Jerusalén, donde fue aclamado como Rey y como Mesías, y el anuncio del misterio de su Pasión.

Cristo es el Hijo de David, saludado como el Mesías esperado que habría de purificar a Jerusalén de su impiedad, inaugurando así el reinado de Dios sobre la tierra (cf Mc 11,1-10). Pero Él, a la vez, el siervo doliente, profetizado por Isaías, aquel que no ocultó “el rostro a insultos y salivazos” (cf Is 50,4-7).

Las aclamaciones de la muchedumbre están tomadas del Salmo 118: “Hosanna”, que significa “Sálvanos, por piedad”, y “Bendito el que viene en nombre del Señor”. Este salmo imagina a Jerusalén rodeada por sus enemigos paganos, pero salvada por la mano del Señor. También el oráculo de 2 Sam 7 vincula el futuro reinado del hijo de David con la derrota militar de los enemigos de Israel.

Sin embargo, la realeza de Jesucristo no se impone por medio de la fuerza, sino desde la entrega del amor. Su Reino pasa por la Cruz y, así, abarca a todo el mundo: “no es la soberanía de un poder político, sino que se basa únicamente en la libre adhesión del amor; un amor que responde al amor de Jesucristo, que se ha entregado por todos” (Benedicto XVI, 5-4-2009).

La Iglesia nos invita a contemplar el anonadamiento del Salvador que se hace hombre y que muere en la Cruz: “se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz”, escribe San Pablo (cf Flp 2,6-11). Su muerte es ejemplo supremo de humildad y de obediencia. Frente a Adán, que siendo hombre ambicionó ser Dios, Jesucristo, siendo Dios, “se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos”.

Jesucristo nos ha asumido a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, desde el alejamiento con relación a Dios causado por nuestro pecado, hasta el punto de exclamar en nombre nuestro en la Cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Sal 21; cf Catecismo 603).

Son nuestros pecados el motivo de la Pasión del Salvador: “los demonios no son los que le han crucificado – afirmaba San Francisco de Asís -; eres tú quien con ellos lo has crucificado, y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados”. En su muerte se plasma el misterio de la redención, de nuestro rescate de la esclavitud del pecado.

“Al morir, destruyó nuestra culpa, y al resucitar, fuimos justificados”. Que no seamos espectadores impasibles ante el drama de la Cruz, sino, como la Virgen María, la Madre de los Dolores, creyentes que contemplan en la muerte del Señor el comienzo de la Vida.

Guillermo Juan Morado.

Los comentarios están cerrados para esta publicación.