450 aniversario de un Concilio fundamental

EL CONCILIO DE TRENTO: TAN FUNDAMENTAL COMO POCO RECORDADO (I)

RODOLFO VARGAS RUBIO

Se acaban de cumplir 450 años de la clausura del Concilio de Trento, XIX de los Ecuménicos, el más decisivo desde el de Nicea en 325 y, desde luego, el más importante de la Historia de la Iglesia desde el punto de vista dogmático, teológico y disciplinar. La efeméride, sin embargo, ha pasado sin pena ni gloria en medio de la euforia mediática que todavía inspira el sorprendente pontificado del papa Francisco y desdibujada por los fastos del cincuentenario del Vaticano II, el “súper-concilio” mitificado en amplísimos sectores eclesiales. Entiéndasenos bien: no discutimos la trascendencia de esta magna asamblea llevada adelante por el beato Juan XXIII y el venerable Pablo VI, pero sí creemos que es necesario redimensionarla de acuerdo con su naturaleza eminentemente pastoral y en la perspectiva de la continuidad con la tradición marcada por los veinte concilios anteriores (como por otra parte han puesto de manifiesto los papas Benedicto XVI y Francisco). Si se nos permite la comparación, en Trento la Iglesia tuvo que reconstruirse y dotarse de una fuerte estructura que le permitiera seguir en pie con renovada solidez tras el terremoto de la revolución protestante; en el Vaticano II se trataba más bien de un remozamiento impuesto por el paso del tiempo, el cual exigía quizás el sacrificio de algún elemento arquitectónico (incluso valioso), pero no tocaba la estructura. Pero entremos en materia.

Situación de la Iglesia antes de Trento

Cierto es que a la contestación radical de la Iglesia de Roma por parte de los novadores del siglo XVI dio pábulo un estado de cosas nada lisonjero: papas mundanos, clero aseglarado, abuso de lo sagrado, superstición popular y un largo etcétera. Pero tampoco hay que cargar demasiado las tintas: no todo el panorama era tan sombrío. La santidad sabía abrirse paso y la Iglesia nunca dejó de ser el auxilio de los necesitados y el consuelo de los afligidos. Su gran red de beneficencia resistió los más duros embates y a las más sangrantes contradicciones. Los antecedentes de esta grave crisis hay que buscarlos en el “otoño de la Edad Media” (como lo llamó Huizinga), en la desorganización de un mundo tenido por acabado y perfecto, en el que cada cosa tenía su lugar según una jerarquía rigurosa e inmutable. La ruina de la supremacía papal medieval (abatida por la Francia de Felipe el Hermoso, precursora de los Estados-nación) redujo al Romano Pontífice a la condición de uno de tantos príncipes italianos, más preocupado por la política temporal que por el interés general de la Cristiandad; el Cisma de Occidente –que enfrentó hasta a tres papas simultáneos– favoreció el conciliarismo y las tesis que ponían en tela de juicio la autoridad primada del Vicario de Cristo; la decadencia de la Escolástica (convertida en un vano debatir académico) desvalorizó la teología; la Peste Negra diezmó también gravemente al clero tanto secular como regular, cuyos efectivos fueron reemplazados en muchos casos por gente sin vocación; el temor de las muchedumbres al espectáculo de la terrible mortandad fomentó el fanatismo supersticioso, pero también el desenfreno y la licencia en un afán por capturar el momento fugaz de los goces terrenales.

Conatos de reforma

A este estado de cosas se intentó responder de dos modos bien distintos. Hubo por un lado la tendencia subversiva, de aquellos que pretendían el cambio mediante una ruptura con la autoridad de la Iglesia. Los ejemplos más célebres son quizás los de John Wyclif y los lolardos en Inglaterra y el de Juan Hus, Jerónimo de Praga y sus secuaces en Bohemia. Se los puede considerar como los herederos del espíritu contestatario de los joaquinistas (seguidores de las enseñanzas del abad Joaquín de Fiore), dulcinistas o hermanos apostólicos (fundados por fray Docino de Novara) y fraticelli o espirituales (opuestos al papa Juan XXII), así como directos antecesores de la revolución protestante, cuyas doctrinas heréticas se encuentran ya en ellos. La otra tendencia reformista fue la ortodoxa, representada principalmente por los Hermanos de la Vida Común, fundados en Deventer (Holanda) por Gerard de Groot e impulsores de la llamada devotio moderna, una religiosidad basada en las Sagradas Escrituras y los Santos Padres (con lo que anticiparon el Humanismo) y depurada de elementos supersticiosos. También algunos obispos, como san Antonino de Florencia, se mostraron activos en este sentido, pero se trataba de esfuerzos aislados.

A este estado de cosas se intentó responder de dos modos bien distintos. Hubo por un lado la tendencia subversiva, de aquellos que pretendían el cambio mediante una ruptura con la autoridad de la Iglesia. Los ejemplos más célebres son quizás los de John Wyclif y los lolardos en Inglaterra y el de Juan Hus, Jerónimo de Praga y sus secuaces en Bohemia. Se los puede considerar como los herederos del espíritu contestatario de los joaquinistas (seguidores de las enseñanzas del abad Joaquín de Fiore), dulcinistas o hermanos apostólicos (fundados por fray Docino de Novara) y fraticelli o espirituales (opuestos al papa Juan XXII), así como directos antecesores de la revolución protestante, cuyas doctrinas heréticas se encuentran ya en ellos. La otra tendencia reformista fue la ortodoxa, representada principalmente por los Hermanos de la Vida Común, fundados en Deventer (Holanda) por Gerard de Groot e impulsores de la llamada devotio moderna, una religiosidad basada en las Sagradas Escrituras y los Santos Padres (con lo que anticiparon el Humanismo) y depurada de elementos supersticiosos. También algunos obispos, como san Antonino de Florencia, se mostraron activos en este sentido, pero se trataba de esfuerzos aislados.

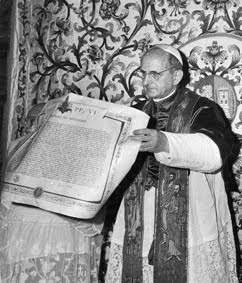

Fallecido Pablo VI el día de la fiesta de la Trasfiguración del Señor, 6 de agosto de 1978, precisamente su fiesta preferida según cuentan los que le conocieron, no habían pasado ni dos años cuando el entonces obispo de Brescia, Mons. Luigi Morstabilini, comenzaba a dar los primeros pasos dirigidos hacia la posible Canonización de tan insigne hijo de aquellas tierras. Para ello, pidió consejo al Cardenal Agostino Casaroli, entonces Secretario de Estado del Vaticano, el cual, tras consultar a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos (que así se llamaba hasta que Juan Pablo II les quitó el apelativo de «sagradas» a las congregaciones vaticanas), respondió en modo totalmente favorable.

Fallecido Pablo VI el día de la fiesta de la Trasfiguración del Señor, 6 de agosto de 1978, precisamente su fiesta preferida según cuentan los que le conocieron, no habían pasado ni dos años cuando el entonces obispo de Brescia, Mons. Luigi Morstabilini, comenzaba a dar los primeros pasos dirigidos hacia la posible Canonización de tan insigne hijo de aquellas tierras. Para ello, pidió consejo al Cardenal Agostino Casaroli, entonces Secretario de Estado del Vaticano, el cual, tras consultar a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos (que así se llamaba hasta que Juan Pablo II les quitó el apelativo de «sagradas» a las congregaciones vaticanas), respondió en modo totalmente favorable.

La expresión es de Juan Pablo II, pronunciada en 1996 con ocasión de la beatificación de este religioso austríaco, y haciendo referencia a sus devaneos de juventud con las ideologías ateas que llegaron a subyugar su mente y su corazón inquieto -concretamente el comunismo- y su elección valiente cuando años después se le presentó la terrible disyuntiva de elegir entre otra ideología atea -en este caso el nazismo- y Dios, a pesar del peligro de muerte, que se hizo efectivo hace 70 años, en 1943.

La expresión es de Juan Pablo II, pronunciada en 1996 con ocasión de la beatificación de este religioso austríaco, y haciendo referencia a sus devaneos de juventud con las ideologías ateas que llegaron a subyugar su mente y su corazón inquieto -concretamente el comunismo- y su elección valiente cuando años después se le presentó la terrible disyuntiva de elegir entre otra ideología atea -en este caso el nazismo- y Dios, a pesar del peligro de muerte, que se hizo efectivo hace 70 años, en 1943. Jakob comenzó su noviciado el 13 de agosto de 1920 y un año más tarde hizo sus primeros votos. Estudió y trabajó en Graz, en un colegio Marianista y posteriormente, durante cuatro años (1925-1930) cursó sus estudios teológicos en el seminario internacional Marianista y en la Universidad Católica de Friburgo de Suiza, ordenándose sacerdote el 5 de abril de 1930. Vuelto a su patria, durante varios años ejerció un intenso apostolado entre la juventud de varios colegios marianistas, pero eran años duros, de crisis social y de confusión ideológica por la fuerte instigación de los nazis alemanes, lo que hacía el trabajo apostólico especialmente difícil.

Jakob comenzó su noviciado el 13 de agosto de 1920 y un año más tarde hizo sus primeros votos. Estudió y trabajó en Graz, en un colegio Marianista y posteriormente, durante cuatro años (1925-1930) cursó sus estudios teológicos en el seminario internacional Marianista y en la Universidad Católica de Friburgo de Suiza, ordenándose sacerdote el 5 de abril de 1930. Vuelto a su patria, durante varios años ejerció un intenso apostolado entre la juventud de varios colegios marianistas, pero eran años duros, de crisis social y de confusión ideológica por la fuerte instigación de los nazis alemanes, lo que hacía el trabajo apostólico especialmente difícil. RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO El aspecto de la reforma litúrgica que nos interesa ahora y hace a nuestro tema es el de la misa, por lo cual dejamos aparte la reforma de los demás libros litúrgicos. La del misal romano se llevó a cabo en dos fases. La primera consistió en el desmantelamiento del rito clásico codificado por san Pío V y cuya última edición típica fue la del beato Juan XXIII de 1962, justo el año en el que comenzó el Vaticano II. En 1965 y en 1967 el Consilium publicó sucesivas instrucciones en fuerza de las cuales se mutilaba el ordinario de la misa y se relegaba peligrosamente el uso del latín (considerado, sin embargo, por el propio concilio como la lengua propia de los ritos latinos). Estos cambios ya pusieron sobre aviso a los católicos fieles a la tradición (a los que se comenzó a llamar “tradicionalistas”). Fue en estos años cuando comenzó a organizarse la defensa del rito antiguo, principalmente en torno a la revista francesa Itinéraires (Louis Salleron, Jean Madiran) y a la Federación Internacional UNA VOCE. Hay que decir que estas iniciativas provenían de los seglares, aunque en el ámbito del clero se seguía también con preocupación la evolución de la reforma litúrgica. La segunda fase fue la creación de un Novus Ordo que substituyera al antiguo, para lo cual fueron admitidos a los trabajos del Consilium observadores no católicos (un talmudista judío y algunos expertos protestantes), que a menudo rebasaron su carácter meramente consultivo. El caso es que en 1967, el P. Bugnini propuso al sínodo de los obispos la llamada missa normativa, que no llegó a ser aprobada debido a los reparos de la mayoría de los padres sinodales. Dos años más tarde, sin embargo, ese mismo rito, con algunos retoques, era promulgado por Pablo VI mediante la constitución apostólic aMissale Romanum de 3 de abril de 1969.

El aspecto de la reforma litúrgica que nos interesa ahora y hace a nuestro tema es el de la misa, por lo cual dejamos aparte la reforma de los demás libros litúrgicos. La del misal romano se llevó a cabo en dos fases. La primera consistió en el desmantelamiento del rito clásico codificado por san Pío V y cuya última edición típica fue la del beato Juan XXIII de 1962, justo el año en el que comenzó el Vaticano II. En 1965 y en 1967 el Consilium publicó sucesivas instrucciones en fuerza de las cuales se mutilaba el ordinario de la misa y se relegaba peligrosamente el uso del latín (considerado, sin embargo, por el propio concilio como la lengua propia de los ritos latinos). Estos cambios ya pusieron sobre aviso a los católicos fieles a la tradición (a los que se comenzó a llamar “tradicionalistas”). Fue en estos años cuando comenzó a organizarse la defensa del rito antiguo, principalmente en torno a la revista francesa Itinéraires (Louis Salleron, Jean Madiran) y a la Federación Internacional UNA VOCE. Hay que decir que estas iniciativas provenían de los seglares, aunque en el ámbito del clero se seguía también con preocupación la evolución de la reforma litúrgica. La segunda fase fue la creación de un Novus Ordo que substituyera al antiguo, para lo cual fueron admitidos a los trabajos del Consilium observadores no católicos (un talmudista judío y algunos expertos protestantes), que a menudo rebasaron su carácter meramente consultivo. El caso es que en 1967, el P. Bugnini propuso al sínodo de los obispos la llamada missa normativa, que no llegó a ser aprobada debido a los reparos de la mayoría de los padres sinodales. Dos años más tarde, sin embargo, ese mismo rito, con algunos retoques, era promulgado por Pablo VI mediante la constitución apostólic aMissale Romanum de 3 de abril de 1969. Dos de los padres conciliares del Vaticano II que han dejado mayor huella en la historia contemporanea de la Iglesia han sido, en opinión de muchos, los cardenales Agostino Bea S.J. y el cardenal Alfredo Ottaviani. Sobre la diferencia de estilos y posturas entre ambos cardenales en algunos temas de los que trató el Concilio se ha escrito mucho y comentado, sobre todo el episodio referente al esquema llamado De las fuentes de la Revelación, que el secretario del Santo Oficio defendía con brío. El ala más avanzada de los padres conciliares logró que una mayoría de los prelados lo rechazaran, pero no se alcanzaron los dos tercios necesarios de votos para eliminar un esquema presentado con la autoridad del Papa. Según alguno, Bea habría dicho que semejante propuesta “cerraría la puerta a la Europa intelectual y las manos extendidas de amistad en el Viejo y en el Nuevo Mundo". El cardenal Bea acudió a Juan XXIII y éste decidió retirarlo, nombrando una comisión bicúspide presidida por Ottaviani y Bea, para que se pusieran de acuerdo las dos corrientes enfrentadas en el Concilio sobre un nuevo esquema, que fue la base de la constitución Dei Verbum.

Dos de los padres conciliares del Vaticano II que han dejado mayor huella en la historia contemporanea de la Iglesia han sido, en opinión de muchos, los cardenales Agostino Bea S.J. y el cardenal Alfredo Ottaviani. Sobre la diferencia de estilos y posturas entre ambos cardenales en algunos temas de los que trató el Concilio se ha escrito mucho y comentado, sobre todo el episodio referente al esquema llamado De las fuentes de la Revelación, que el secretario del Santo Oficio defendía con brío. El ala más avanzada de los padres conciliares logró que una mayoría de los prelados lo rechazaran, pero no se alcanzaron los dos tercios necesarios de votos para eliminar un esquema presentado con la autoridad del Papa. Según alguno, Bea habría dicho que semejante propuesta “cerraría la puerta a la Europa intelectual y las manos extendidas de amistad en el Viejo y en el Nuevo Mundo". El cardenal Bea acudió a Juan XXIII y éste decidió retirarlo, nombrando una comisión bicúspide presidida por Ottaviani y Bea, para que se pusieran de acuerdo las dos corrientes enfrentadas en el Concilio sobre un nuevo esquema, que fue la base de la constitución Dei Verbum.  RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO Don Giulio Tomasi, il “Duca Santo”

Don Giulio Tomasi, il “Duca Santo”

Contemporáneamente al gobierno pastoral, Pablo IV le confió también la Inquisición de Milán y Lombardía. El aprecio que le tenía el Romano Pontífice se hizo patente cuando lo creó cardenal del orden presbiteral en el consistorio del 15 de marzo de 1557, entregándole el rojo capelo y asignándole el título de Santa María sopra Minerva (hermosa iglesia gótica de los dominicos) nueve días más tarde. Al año siguiente, el cardenal Ghislieri era nombrado Gran Inquisidor. En 1559, a la muerte de su benefactor el papa Caraffa, participó en el cónclave que eligió a Giovanni Angelo de Médicis (que, a pesar de su apellido, no pertenecía a la dinastía florentina, sino a una familia del patriciado milanés). El nuevo papa tomó el nombre de Pío IV y uno de sus primeros actos fue crear cardenales a dos de sus sobrinos (consistorio de 31 de enero de 1560), lo que le valió el ser considerado favorecedor del nepotismo y le enfrentó con los espíritus reformistas de la época (recordemos que el Concilio de Trento se encontraba ya muy avanzado y en sus fases finales), uno de los cuales era el cardenal Alejandrino (como era conocido Ghislieri a causa de su patria). En descargo del pontífice hay que decir que, al menos por lo que respecta a uno de sus nepotes, la promoción a la sagrada púrpura fue afortunada, ya que se trataba nada menos que de Carlos Borromeo, hijo de su hermana Margherita.

Contemporáneamente al gobierno pastoral, Pablo IV le confió también la Inquisición de Milán y Lombardía. El aprecio que le tenía el Romano Pontífice se hizo patente cuando lo creó cardenal del orden presbiteral en el consistorio del 15 de marzo de 1557, entregándole el rojo capelo y asignándole el título de Santa María sopra Minerva (hermosa iglesia gótica de los dominicos) nueve días más tarde. Al año siguiente, el cardenal Ghislieri era nombrado Gran Inquisidor. En 1559, a la muerte de su benefactor el papa Caraffa, participó en el cónclave que eligió a Giovanni Angelo de Médicis (que, a pesar de su apellido, no pertenecía a la dinastía florentina, sino a una familia del patriciado milanés). El nuevo papa tomó el nombre de Pío IV y uno de sus primeros actos fue crear cardenales a dos de sus sobrinos (consistorio de 31 de enero de 1560), lo que le valió el ser considerado favorecedor del nepotismo y le enfrentó con los espíritus reformistas de la época (recordemos que el Concilio de Trento se encontraba ya muy avanzado y en sus fases finales), uno de los cuales era el cardenal Alejandrino (como era conocido Ghislieri a causa de su patria). En descargo del pontífice hay que decir que, al menos por lo que respecta a uno de sus nepotes, la promoción a la sagrada púrpura fue afortunada, ya que se trataba nada menos que de Carlos Borromeo, hijo de su hermana Margherita.  “El triple título de doctor optimus: Ecclesiae sanctae lumen: divinae legis amator, bien conviene a la memoria bendita de Pio XII, Pontífice de nuestra afortunada época” (Beato Juan XXIII: Radiomensaje de Navidad del 23 de diciembre de 1958)

“El triple título de doctor optimus: Ecclesiae sanctae lumen: divinae legis amator, bien conviene a la memoria bendita de Pio XII, Pontífice de nuestra afortunada época” (Beato Juan XXIII: Radiomensaje de Navidad del 23 de diciembre de 1958) Un hijo de la Roma papalina

Un hijo de la Roma papalina En estos tiempos de crisis económica queremos presentar el ejemplo de un sacerdote español del siglo pasado, José María Arizmendiarrieta, párroco vasco que en tiempos de profunda crisis económica para su parroquia usó su imaginación para promover todo tipo de inciativas, algunas de las cuales traspasaron los límites parroquiales y hoy son conocidas en el mundo entero.

En estos tiempos de crisis económica queremos presentar el ejemplo de un sacerdote español del siglo pasado, José María Arizmendiarrieta, párroco vasco que en tiempos de profunda crisis económica para su parroquia usó su imaginación para promover todo tipo de inciativas, algunas de las cuales traspasaron los límites parroquiales y hoy son conocidas en el mundo entero. A los cuatro años comenzó a ir a la escuela, que era un local anexo a la parroquia que costeaban los vecinos de aquel barrio de Barinaga. Pensativo, dotado para el pensamiento abstracto, hábil en el dibujo y los trabajos manuales, interesado por la lectura y con una curiosidad innata, el mayor de los Arizmendiarrieta pronto destacó como uno de los mejores estudiantes de la escuela. Su habilidad con las letras y su afán de conocimiento fueron alentados por su querida madre, Tomasa, así como por su maestra, Patrocinio.

A los cuatro años comenzó a ir a la escuela, que era un local anexo a la parroquia que costeaban los vecinos de aquel barrio de Barinaga. Pensativo, dotado para el pensamiento abstracto, hábil en el dibujo y los trabajos manuales, interesado por la lectura y con una curiosidad innata, el mayor de los Arizmendiarrieta pronto destacó como uno de los mejores estudiantes de la escuela. Su habilidad con las letras y su afán de conocimiento fueron alentados por su querida madre, Tomasa, así como por su maestra, Patrocinio. San Francesco Forgione, más conocido como el P. Pío de Pietrelcina, fue uno de los fenómenos espirituales más grande del s. XX. Conocido en todo el mundo por sus estigmas, sus milagros y su clarividencia, corre sin embargo el peligro de ser encorsetado en un mero pietismo milagrero que esconda su honda humanidad. Nada más lejano de su vida y su experiencia espiritual. Nació en Pietrelcina, en el Benevento, el 25 de mayo de 1887, su madre, devota y sencilla católica que influiría en él de forma decisiva, le puso por nombre Francesco en honor de san Francisco de Asís. Fue bautizado al día siguiente en su pueblo, donde pasaría su infancia.

San Francesco Forgione, más conocido como el P. Pío de Pietrelcina, fue uno de los fenómenos espirituales más grande del s. XX. Conocido en todo el mundo por sus estigmas, sus milagros y su clarividencia, corre sin embargo el peligro de ser encorsetado en un mero pietismo milagrero que esconda su honda humanidad. Nada más lejano de su vida y su experiencia espiritual. Nació en Pietrelcina, en el Benevento, el 25 de mayo de 1887, su madre, devota y sencilla católica que influiría en él de forma decisiva, le puso por nombre Francesco en honor de san Francisco de Asís. Fue bautizado al día siguiente en su pueblo, donde pasaría su infancia. Días antes, el 1 de enero, había tenido una visión después de comulgar que le anunciaba una continua lucha contra Satanás. El 5 de enero, la noche antes de entrar en los capuchinos, declaró haber tenido una aparición de Jesús y la Virgen que le aseguraban su protección y predilección. Las visiones serían desde entonces una constante en su vida, así como los ataques por parte del demonio. El 22 de enero, con tan sólo 15 años, tomó el hábito, con el nombre de fray Pío.

Días antes, el 1 de enero, había tenido una visión después de comulgar que le anunciaba una continua lucha contra Satanás. El 5 de enero, la noche antes de entrar en los capuchinos, declaró haber tenido una aparición de Jesús y la Virgen que le aseguraban su protección y predilección. Las visiones serían desde entonces una constante en su vida, así como los ataques por parte del demonio. El 22 de enero, con tan sólo 15 años, tomó el hábito, con el nombre de fray Pío.