Mujer guerrera en nombre de San Miguel Arcángel

SANTA JUANA DE ARCO (1412-1431)

JOSÉ RAMÓN GODINO ALARCÓN

A petición de una amable lectora del blog, publicamos un artículo sobre esa figura formidable y controvertida que fue Juana de Arco

A petición de una amable lectora del blog, publicamos un artículo sobre esa figura formidable y controvertida que fue Juana de Arco

Si hay un personaje que ha sido paradigmático para la historia medieval de Francia y su identidad nacional ese ha sido Juana de Arco. Mito de la Guerra de los 100 años, su figura ha dado argumento a numerosos libros, películas, obras teatrales… Incluso la laica República Francesa dedica un día al año a celebrar a su particular gloria patria. Pero a nosotros no nos interesa principalmente este perfil claramente politizado. Tampoco el de la leyenda negra de la francesa quemada en la hoguera de la Inquisición por los adversarios ingleses y borgoñones. Lo que nos interesa es sencillamente Juana, una muchacha enamorada de Dios y que dio su vida por ser fiel a la verdad en lugar de traicionarla en juegos cortesanos.

El inicio de su vida se sitúa en una pequeña aldea de los Vosgos (la zona norte de Francia casi fronteriza con la actual Alemania) Su padre, Jaques D´Arc, era un pequeño agricultor. Su madre, Isabelle Romée, era una mujer piadosa que llevaba su apellido por haber hecho la peregrinación a Le Puy, el santuario que sustituía a Roma para los peregrinos franceses. No se conoce claramente su fecha de nacimiento (ella misma afirmó en su proceso que creía tenía 19 años), así que siguiendo al pie de la letra esa suposición se data en 1412. En su pequeña aldea nadie se podía pensar que la pequeña de 4 hermanos pronto daría el salto para cambiar la historia de su reino. Por aquel entonces Francia se encontraba envuelta en una larga guerra dinástica entre los Plantagenet, la dinastía reinante inglesa y propietaria feudal de casi media Francia, y los Valois, cuyo poder real estaba en entredicho por la división familiar entre borgoñones (aliados de Inglaterra) y orleanistas (partidarios de Luis de Orleans) La guerra en época de la niñez de Juana se inclinaba del lado inglés.

Nadie se podía imaginar lo que estaba empezando a sucederle a la pequeña Juana. Ella misma declara en su proceso inquisitorial el 22 de febrero de 1431: “Yo tenía trece años cuando escuché una voz de Dios”. El hecho sucedió al mediodía en el jardín de su padre. Añadió que la primera vez que la escuchó notó una gran sensación de miedo. A la pregunta de sus jueces, añadió que esta voz venía del lado de la iglesia y que normalmente era acompañada de una gran claridad, que venía del mismo lado que la voz. Cuando le preguntaron cómo creía que era aquella voz, ella respondió que le pareció muy noble, por lo que afirmó: “y yo creo que esta voz me ha sido enviada de parte de Dios”. Así pues, cuando la escuchó por tercera vez le pareció reconocer a un ángel. Y aunque a veces no la entendía demasiado bien, primero le aconsejó que frecuentara las iglesias y después que tenía que ir a Francia, sobre lo cual la empezó a presionar. Además esta voz la escuchaba unas dos o tres veces por semana. No mucho después, reveló otro de los mensajes clave que le envió: “Ella me decía que yo levantaría el asedio de Orleans”.

Nadie se podía imaginar lo que estaba empezando a sucederle a la pequeña Juana. Ella misma declara en su proceso inquisitorial el 22 de febrero de 1431: “Yo tenía trece años cuando escuché una voz de Dios”. El hecho sucedió al mediodía en el jardín de su padre. Añadió que la primera vez que la escuchó notó una gran sensación de miedo. A la pregunta de sus jueces, añadió que esta voz venía del lado de la iglesia y que normalmente era acompañada de una gran claridad, que venía del mismo lado que la voz. Cuando le preguntaron cómo creía que era aquella voz, ella respondió que le pareció muy noble, por lo que afirmó: “y yo creo que esta voz me ha sido enviada de parte de Dios”. Así pues, cuando la escuchó por tercera vez le pareció reconocer a un ángel. Y aunque a veces no la entendía demasiado bien, primero le aconsejó que frecuentara las iglesias y después que tenía que ir a Francia, sobre lo cual la empezó a presionar. Además esta voz la escuchaba unas dos o tres veces por semana. No mucho después, reveló otro de los mensajes clave que le envió: “Ella me decía que yo levantaría el asedio de Orleans”.

El 27 de febrero, Juana identificó estas voces: se trataba de la voz de Santa Catalina de Alejandría y de Santa Margarita de Antioquía, unas de las santas más veneradas del momento, si nos atenemos a la iconografía de la época. Catalina, una mártir a caballo de los siglos III y IV, murió a una edad similar a la de Juana; también erudita (patrona de muchas especialidades intelectuales) y habiendo persuadido al emperador Maximiano de que dejase de perseguir cristianos. Después sería condenada a morir en la rueda (un sistema de tortura que fractura los huesos), aunque se dice de ella que, al tocar la rueda, la rompió y, finalmente, tuvo que ser decapitada. Por otro lado, la historia de Margarita refiere que fue una doncella despreciada por su fe cristiana, a la que ofrecieron matrimonio a cambio de la renuncia a esta fe, fue condenada a tortura al rechazar la propuesta, si bien logró escapar milagrosamente en varias ocasiones (antes de su captura definitiva y martirio). Por ello, es venerada por la Iglesia católica como santa virgen y mártir.

Como testigo de excepción del Concilio Vaticano II en cuanto que sacerdote y periodista, José Luis Martín Descalzo nos describe el entusiasmo con el que la reforma litúrgica se empezó a aplicar en toda la iglesia en el año 1965. En su libro que ya antes hemos citado en este blog, “Un periodista en el Concilio” (1966), después de reconocer que el balance conciliar del año 1964 con respecto a la novedosa reforma fue poco positivo a causa de “tensiones, atascos, frenazos”, cuando se propone hacer un balance del año 1965 no puede por menos de reconocer que si bien “ante las primeras dificultades temíamos un atasco, nos equivocamos. Ya está en pleno vuelo la golondrina litúrgica como anunciadora de una gran primavera”.

Como testigo de excepción del Concilio Vaticano II en cuanto que sacerdote y periodista, José Luis Martín Descalzo nos describe el entusiasmo con el que la reforma litúrgica se empezó a aplicar en toda la iglesia en el año 1965. En su libro que ya antes hemos citado en este blog, “Un periodista en el Concilio” (1966), después de reconocer que el balance conciliar del año 1964 con respecto a la novedosa reforma fue poco positivo a causa de “tensiones, atascos, frenazos”, cuando se propone hacer un balance del año 1965 no puede por menos de reconocer que si bien “ante las primeras dificultades temíamos un atasco, nos equivocamos. Ya está en pleno vuelo la golondrina litúrgica como anunciadora de una gran primavera”. En aquellos comienzos de la reforma litúrgica -no siempre fue así en los años sucesivos- las noticias que llegaban de muchos países eran de satisfacción y alegría, como se puede ver en algunos ejemplos que el periodista cita:

En aquellos comienzos de la reforma litúrgica -no siempre fue así en los años sucesivos- las noticias que llegaban de muchos países eran de satisfacción y alegría, como se puede ver en algunos ejemplos que el periodista cita: RODOLFO VARGAS RUBIO

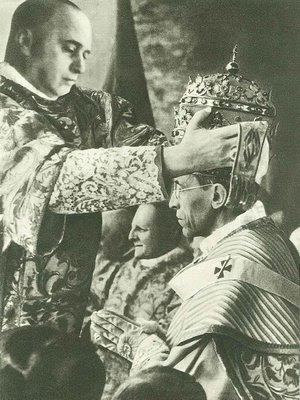

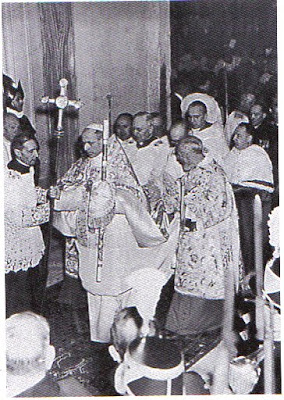

RODOLFO VARGAS RUBIO  Así pues, el día y hora señalados, los señores cardenales de la Santa Iglesia Romana se presentaron en el lugar establecido revestidos de su púrpura, con calzado y birrete escarlata. Una vez reunidos, dejaron sus respectivas mucetas y manteletas para ponerse los roquetes blancos de encaje y las capas magnas de seda rojas con el armiño de su condición principesca. Sus secretarios, que hacían de caudatarios, vestían de violeta. Los camareros de honor, los clérigos de la Reverenda Cámara Apostólica, los camareros secretos de capa y espada participantes y demás cubicularios, los votantes del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y los auditores de la Sacra Rota se revistieron con pluviales también rojos (pues rojo es el color del Papa). Patriarcas, metropolitanos, arzobispos y obispos iban en hábito de coro con sus sotanas y capas violetas. Los abades y los superiores generales de las órdenes y congregaciones mayores llevaban sus respectivos hábitos, que formaban un caleidoscopio de lo más variopinto.

Así pues, el día y hora señalados, los señores cardenales de la Santa Iglesia Romana se presentaron en el lugar establecido revestidos de su púrpura, con calzado y birrete escarlata. Una vez reunidos, dejaron sus respectivas mucetas y manteletas para ponerse los roquetes blancos de encaje y las capas magnas de seda rojas con el armiño de su condición principesca. Sus secretarios, que hacían de caudatarios, vestían de violeta. Los camareros de honor, los clérigos de la Reverenda Cámara Apostólica, los camareros secretos de capa y espada participantes y demás cubicularios, los votantes del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y los auditores de la Sacra Rota se revistieron con pluviales también rojos (pues rojo es el color del Papa). Patriarcas, metropolitanos, arzobispos y obispos iban en hábito de coro con sus sotanas y capas violetas. Los abades y los superiores generales de las órdenes y congregaciones mayores llevaban sus respectivos hábitos, que formaban un caleidoscopio de lo más variopinto. RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO En el aspecto religioso, la situación no era tampoco muy halagüeña. Por un lado, era de temer el avance del comunismo, que había dado pruebas de su carácter antirreligioso en Rusia (donde había casi aniquilado a la Iglesia Ortodoxa) y en España (país en el que había organizado la persecución religiosa sistemática más cruenta de los tiempos modernos). Por otro lado, los gobiernos de Italia y Alemania no ocultaban su hostilidad hacia la Iglesia Católica, a cuyo clero y organizaciones –considerados como un estorbo para el adoctrinamiento de la juventud– hostigaban crecientemente en contravención de los concordatos firmados con la Santa Sede (cierto es, sin embargo, que sin éstos la condición de los católicos hubiera sido mucho peor). El panorama era, pues, más que preocupante cuando expiró Pío XI.

En el aspecto religioso, la situación no era tampoco muy halagüeña. Por un lado, era de temer el avance del comunismo, que había dado pruebas de su carácter antirreligioso en Rusia (donde había casi aniquilado a la Iglesia Ortodoxa) y en España (país en el que había organizado la persecución religiosa sistemática más cruenta de los tiempos modernos). Por otro lado, los gobiernos de Italia y Alemania no ocultaban su hostilidad hacia la Iglesia Católica, a cuyo clero y organizaciones –considerados como un estorbo para el adoctrinamiento de la juventud– hostigaban crecientemente en contravención de los concordatos firmados con la Santa Sede (cierto es, sin embargo, que sin éstos la condición de los católicos hubiera sido mucho peor). El panorama era, pues, más que preocupante cuando expiró Pío XI. Carlos había recibido la unción regia cuando sólo contaba doce años. Acompañando a su padre en sus campañas militares aprendió el oficio de la guerra, en el que se mostraría como un gran adalid, hasta el punto que en torno a él se forjaría una leyenda, que dejó trazas en la famosa novela de caballería sobre los “Doce Pares de Francia”. Lo cierto es que habiendo alcanzado la edad adulta, ya se hallaba preparado para suceder a Pipino el Breve, el cual murió el 24 de septiembre de 768 en la abadía de Saint-Denis no sin antes haber dividido el reino franco entre él y su hermano menor Carlomán, siguiendo la costumbre germánica (que había contribuido a debilitar la monarquía merovingia).

Carlos había recibido la unción regia cuando sólo contaba doce años. Acompañando a su padre en sus campañas militares aprendió el oficio de la guerra, en el que se mostraría como un gran adalid, hasta el punto que en torno a él se forjaría una leyenda, que dejó trazas en la famosa novela de caballería sobre los “Doce Pares de Francia”. Lo cierto es que habiendo alcanzado la edad adulta, ya se hallaba preparado para suceder a Pipino el Breve, el cual murió el 24 de septiembre de 768 en la abadía de Saint-Denis no sin antes haber dividido el reino franco entre él y su hermano menor Carlomán, siguiendo la costumbre germánica (que había contribuido a debilitar la monarquía merovingia). El defensor de la Iglesia

El defensor de la Iglesia Gracias a la especie de diario del Vaticano II escrito por el sacerdote y periodista español José Luis Martín Descalzo (Un periodista en el Concilio, editorial PPC, 1966), libro interesantísimo donde los haya para quien se interese por la historia del Concilio, de cual celebramos los 50 años, conocemos las vicisitudes de muchos párrafos de los documentos conciliares, especialmente aquellos más controvertidos. Y entre dichos párrafos se puede incluir los que se refieren al celibato sacerdotal en el decreto Presbyterorum Ordinis, que -como explica dicho autor en el tomo IV (pp. 500-505) de su monumental obra- recibieron una lluvia de enmiendas, si bien en su inmensa mayoría no para discutir su conveniencia (como algunos propugnaban desde medios de comunicación y foros eclesiásticos) sino para precisar las razones que fundamentan esta venerable tradición de la Iglesia.

Gracias a la especie de diario del Vaticano II escrito por el sacerdote y periodista español José Luis Martín Descalzo (Un periodista en el Concilio, editorial PPC, 1966), libro interesantísimo donde los haya para quien se interese por la historia del Concilio, de cual celebramos los 50 años, conocemos las vicisitudes de muchos párrafos de los documentos conciliares, especialmente aquellos más controvertidos. Y entre dichos párrafos se puede incluir los que se refieren al celibato sacerdotal en el decreto Presbyterorum Ordinis, que -como explica dicho autor en el tomo IV (pp. 500-505) de su monumental obra- recibieron una lluvia de enmiendas, si bien en su inmensa mayoría no para discutir su conveniencia (como algunos propugnaban desde medios de comunicación y foros eclesiásticos) sino para precisar las razones que fundamentan esta venerable tradición de la Iglesia. “La perfecta y perpetua continencia por el reino de los cielos, recomendada por nuestro Señor, aceptada con gusto y observada plausiblemente en el decurso de los siglos e incluso en nuestros días por no pocos fieles cristianos, siempre ha sido tenida en gran aprecio por la Iglesia, especialmente para la vida sacerdotal. Porque es al mismo tiempo emblema y estímulo de la caridad pastoral y fuente peculiar de la fecundidad espiritual en el mundo. No es exigida ciertamente por la naturaleza misma del sacerdocio, como aparece por la práctica de la Iglesia primitiva y por la tradición de las Iglesias orientales, en donde, además de aquellos que con todos los obispos eligen el celibato como un don de la gracia, hay también presbíteros beneméritos casados; pero al tiempo que recomienda el celibato eclesiástico, este Santo Concilio no intenta en modo alguno cambiar la distinta disciplina que rige legítimamente en las Iglesias orientales, y exhorta amabilísimamente a todos los que recibieron el presbiterado en el matrimonio a que, perseverando en la santa vocación, sigan consagrando su vida plena y generosamente al rebaño que se les ha confiado.”

“La perfecta y perpetua continencia por el reino de los cielos, recomendada por nuestro Señor, aceptada con gusto y observada plausiblemente en el decurso de los siglos e incluso en nuestros días por no pocos fieles cristianos, siempre ha sido tenida en gran aprecio por la Iglesia, especialmente para la vida sacerdotal. Porque es al mismo tiempo emblema y estímulo de la caridad pastoral y fuente peculiar de la fecundidad espiritual en el mundo. No es exigida ciertamente por la naturaleza misma del sacerdocio, como aparece por la práctica de la Iglesia primitiva y por la tradición de las Iglesias orientales, en donde, además de aquellos que con todos los obispos eligen el celibato como un don de la gracia, hay también presbíteros beneméritos casados; pero al tiempo que recomienda el celibato eclesiástico, este Santo Concilio no intenta en modo alguno cambiar la distinta disciplina que rige legítimamente en las Iglesias orientales, y exhorta amabilísimamente a todos los que recibieron el presbiterado en el matrimonio a que, perseverando en la santa vocación, sigan consagrando su vida plena y generosamente al rebaño que se les ha confiado.” RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO La monarquía franca

La monarquía franca.jpg/200px-Jos%C3%A9_Rubio_(1864-1929).jpg) El calendario nos traerá en este año 2014, dentro de unos meses, el 150 aniversario del nacimiento del popularísimo san José María Rubio Peralta sacerdote diocesano y después jesuita, de origen almeriense, pero que dedicó gran parte de su vida al apostolado en la ciudad de Madrid -lo que le valió el apelativo de “el apóstol de Madrid- y murió en la villa de Aranjuez, hoy perteneciente a nuestra diócesis de Getafe. Había nacido en Dalías (Almería) el día 22 de julio de 1864, hijo de don Francisco y doña Mercedes, campesinos, y el mayor de doce hermanos, de los cuales sobrevivieron cinco. Sus padres y abuelos eran buenos cristianos y como agricultores tenían una de las mejores fincas de la zona.

El calendario nos traerá en este año 2014, dentro de unos meses, el 150 aniversario del nacimiento del popularísimo san José María Rubio Peralta sacerdote diocesano y después jesuita, de origen almeriense, pero que dedicó gran parte de su vida al apostolado en la ciudad de Madrid -lo que le valió el apelativo de “el apóstol de Madrid- y murió en la villa de Aranjuez, hoy perteneciente a nuestra diócesis de Getafe. Había nacido en Dalías (Almería) el día 22 de julio de 1864, hijo de don Francisco y doña Mercedes, campesinos, y el mayor de doce hermanos, de los cuales sobrevivieron cinco. Sus padres y abuelos eran buenos cristianos y como agricultores tenían una de las mejores fincas de la zona. RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO Pablo VI no quiso que se considerase su ida a Tierra Santa como un viaje oficial, sino como una peregrinación. No iba en calidad de jefe de Estado porque no había sido invitado oficialmente por el gobierno del Estado de Israel, con el que, a la sazón, la Santa Sede no mantenía relaciones diplomáticas. De hecho, de Roma voló directamente a Amman, la capital del Reino Hachemita de Jordania, desde donde se trasladó hasta territorio israelí. Sin embargo, tanto el rey Hussein como el presidente Zalman Shazar lo recibieron con todos los honores, dada la calidad extraordinaria del visitante. El Papa visitó los Sagrados Lugares, deteniéndose especialmente en Jerusalén, Nazaret y Belén, los tres más emblemáticos entre ellos. En Getsemaní Pablo VI tuvo un gesto que acabó convirtiéndose en habitual en todos los sucesivos viajes apostólicos: besó la tierra que había pisado dos mil años antes el Hijo de Dios. Lo repitió más tarde sobre una piedra a orillas del mar de Tiberíades o lago de Genesaret donde la tradición asegura que Jesús, de pie sobre ella, consignó el poder de las llaves a Pedro. En la Ciudad Santa, además, se encontró con el patriarca ortodoxo de Constantinopla Atenágoras I, que había viajado expresamente para ver al Romano Pontífice, con cuyas miras ecuménicas coincidía. En realidad, hubo dos encuentros: el primero, la tarde del 5 de enero, en la Delegación apostólica en el monte de los Olivos, con una pequeña delegación; el segundo, el 6 de enero, en la residencia del patriarca griego ortodoxo de Jerusalén, en el monte de los Olivos, que es el que tuvo una gran difusión gracias a los medios de comunicación.

Pablo VI no quiso que se considerase su ida a Tierra Santa como un viaje oficial, sino como una peregrinación. No iba en calidad de jefe de Estado porque no había sido invitado oficialmente por el gobierno del Estado de Israel, con el que, a la sazón, la Santa Sede no mantenía relaciones diplomáticas. De hecho, de Roma voló directamente a Amman, la capital del Reino Hachemita de Jordania, desde donde se trasladó hasta territorio israelí. Sin embargo, tanto el rey Hussein como el presidente Zalman Shazar lo recibieron con todos los honores, dada la calidad extraordinaria del visitante. El Papa visitó los Sagrados Lugares, deteniéndose especialmente en Jerusalén, Nazaret y Belén, los tres más emblemáticos entre ellos. En Getsemaní Pablo VI tuvo un gesto que acabó convirtiéndose en habitual en todos los sucesivos viajes apostólicos: besó la tierra que había pisado dos mil años antes el Hijo de Dios. Lo repitió más tarde sobre una piedra a orillas del mar de Tiberíades o lago de Genesaret donde la tradición asegura que Jesús, de pie sobre ella, consignó el poder de las llaves a Pedro. En la Ciudad Santa, además, se encontró con el patriarca ortodoxo de Constantinopla Atenágoras I, que había viajado expresamente para ver al Romano Pontífice, con cuyas miras ecuménicas coincidía. En realidad, hubo dos encuentros: el primero, la tarde del 5 de enero, en la Delegación apostólica en el monte de los Olivos, con una pequeña delegación; el segundo, el 6 de enero, en la residencia del patriarca griego ortodoxo de Jerusalén, en el monte de los Olivos, que es el que tuvo una gran difusión gracias a los medios de comunicación.