Santos por las calles de Nueva York (VI): Bernard Quinn, apóstol de los negros de Brooklyn

TUVO QUE SUPERAR TODO TIPO DE DIFICULTADES EN SU TRABAJO PASTORAL CON LOS AFROAMERICANOS

Brooklyn es hoy en día el barrio más poblado de Nueva York, con alrededor de dos millones y medios de habitantes. Fundado hace más de tres siglos por emigrantes holandeses, fue una municipio independiente hasta 1898, cuando se unió a Manhattan, el Bronx, Queens y lo que entonces se llamaba Richmond (hoy conocido como Staten Island) para formar la gran ciudad que hoy conocemos.

Brooklyn es hoy en día el barrio más poblado de Nueva York, con alrededor de dos millones y medios de habitantes. Fundado hace más de tres siglos por emigrantes holandeses, fue una municipio independiente hasta 1898, cuando se unió a Manhattan, el Bronx, Queens y lo que entonces se llamaba Richmond (hoy conocido como Staten Island) para formar la gran ciudad que hoy conocemos.

A pesar de la unión con Nueva York, Brooklyn mantuvo siempre una fuerte identidad. Ha sido llamada City of Trees (La ciudad de los árboles), City of Homes (La ciudad de las casas) o también City of Churches (La ciudad de las iglesias). También mantuvo su propia diócesis, que había sido fundada en 1853, años antes de la unificación de la ciudad. Se trata de la única diócesis de los Estados Unidos que está formada por territorio urbano al 100% y, como tal, es experta en el trabajo con los miles inmigrantes que desde su fundación llegaban cada año en grandes cantidades a la ciudad de todas partes del mundo buscando mejores oportunidades y no siempre las encontraban.

En esta ciudad convertida en barrio trabajó pastoralmente y se santificó el sacerdote Bernard Quinn, que había nacido en 1888 en la ciudad de Newark, al norte del estado de Nueva Jersey, en una familia de inmigrantes irlandeses. Ordenado sacerdote en 1912, fue asignado a la diócesis de Brooklyn, en la que trabajó hasta que la primera guerra mundial lo llevó a presentarse como voluntario para capellán militar y en dicho servicio viajó al frente de Francia, donde fue herido en un ataque con bombas de gas.

En esta ciudad convertida en barrio trabajó pastoralmente y se santificó el sacerdote Bernard Quinn, que había nacido en 1888 en la ciudad de Newark, al norte del estado de Nueva Jersey, en una familia de inmigrantes irlandeses. Ordenado sacerdote en 1912, fue asignado a la diócesis de Brooklyn, en la que trabajó hasta que la primera guerra mundial lo llevó a presentarse como voluntario para capellán militar y en dicho servicio viajó al frente de Francia, donde fue herido en un ataque con bombas de gas.

A la vuelta de la guerra, pidió al obispo de la diócesis, Monseñor Charles E. McDonnell, el poder abrir una iglesia para negros, que iban llegando en grandes cantidades a la ciudad y empezaban a vivir en casas baratas de los barrios irlandeses, alemanes e italianos. Mirados con mala cara por los habitantes de aquellos lugares, por desgracia eran excluidos de sus servicios religiosos. No es algo de lo que la Iglesia se pueda enorgullecer, pero el racismo era algo todavía muy arraigado en la sociedad americana de aquel tiempo y, de rebote, entre los cristianos de las diferentes denominaciones, también los católicos.

Afirma José Orlandis en su libro “La Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XX” que el estado de buen entendimiento entre España y la Santa Sede que se había creado a raíz del Concordato del 1953 hizo crisis en los años sesenta, y ello se debió a varias razones entre las que deben destacarse estas tres: la elección papal de Pablo VI, el Concilio Vaticano II y el propio declive del Régimen español, al ritmo en que se producía el envejecimiento del jefe del Estado, Francisco Franco. Sin embargo otros autores han señalado que ya en los mismos años 50 habían empezado las disensiones, manifestadas en hechos puntuales como la expulsión de Guillermo Rovirosa (1956) y la dimisión forzada de Manuel Castañón tres años después, ambos integrantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC); o la carta de 229 sacerdotes vascos (mayo de 1960) dirigida a los obispos, al nuncio y a la Secretaría de Estado del Vaticano en la que se denunciaba al Gobierno por la persecución de las características étnicas, lingüísticas y sociales que sufrían los vascos, así como por los nombramientos episcopales y la situación política general.

Afirma José Orlandis en su libro “La Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XX” que el estado de buen entendimiento entre España y la Santa Sede que se había creado a raíz del Concordato del 1953 hizo crisis en los años sesenta, y ello se debió a varias razones entre las que deben destacarse estas tres: la elección papal de Pablo VI, el Concilio Vaticano II y el propio declive del Régimen español, al ritmo en que se producía el envejecimiento del jefe del Estado, Francisco Franco. Sin embargo otros autores han señalado que ya en los mismos años 50 habían empezado las disensiones, manifestadas en hechos puntuales como la expulsión de Guillermo Rovirosa (1956) y la dimisión forzada de Manuel Castañón tres años después, ambos integrantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC); o la carta de 229 sacerdotes vascos (mayo de 1960) dirigida a los obispos, al nuncio y a la Secretaría de Estado del Vaticano en la que se denunciaba al Gobierno por la persecución de las características étnicas, lingüísticas y sociales que sufrían los vascos, así como por los nombramientos episcopales y la situación política general. El Cardenal Tarancón, refiriéndose a aquel periodo, diría años después: “Lo que más abundó en aquellos años fue el desconcierto. Ni los obispos en sus pastorales, ni los predicadores en sus púlpitos ni los periodistas en sus diarios parecieron olerlo que el Concilio supondría. Y así es como los obispos españoles acudieron a esa magna asamblea ‘con la mitra y el báculo por todo bagaje’, como confesó ingenuamente de sí mismo Monseñor Cirarda”.

El Cardenal Tarancón, refiriéndose a aquel periodo, diría años después: “Lo que más abundó en aquellos años fue el desconcierto. Ni los obispos en sus pastorales, ni los predicadores en sus púlpitos ni los periodistas en sus diarios parecieron olerlo que el Concilio supondría. Y así es como los obispos españoles acudieron a esa magna asamblea ‘con la mitra y el báculo por todo bagaje’, como confesó ingenuamente de sí mismo Monseñor Cirarda”. La primera llegada de dominicos a Nueva España, en1526, reviste notable importancia para la historia eclesiástica de aquellas tierras, pues por primera vez venían a la vez como operarios apostólicos y -aquí estaba la novedad- como inquisidores. El origen de dicha figura hunde sus raíces en la inquisición española, que había sido fundada a finales en el siglo anterior, concretamente en 1478, por los Reyes Católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos, que tiene precedentes en instituciones similares existentes en Europa desde el siglo XIII.

La primera llegada de dominicos a Nueva España, en1526, reviste notable importancia para la historia eclesiástica de aquellas tierras, pues por primera vez venían a la vez como operarios apostólicos y -aquí estaba la novedad- como inquisidores. El origen de dicha figura hunde sus raíces en la inquisición española, que había sido fundada a finales en el siglo anterior, concretamente en 1478, por los Reyes Católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos, que tiene precedentes en instituciones similares existentes en Europa desde el siglo XIII. En un principio, la actividad de la Inquisición se limitó a las diócesis de Sevilla y Córdoba, donde Alonso de Hojeda había detectado el foco de conversos judaizantes. El primer auto de fe se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481: fueron quemadas vivas seis personas. El sermón lo pronunció el mismo Alonso de Hojeda de cuyos desvelos había nacido la Inquisición. Desde entonces, la presencia de la Inquisición en la Corona de Castilla se incrementó rápidamente; para 1492 existían tribunales en ocho ciudades castellanas: Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid.

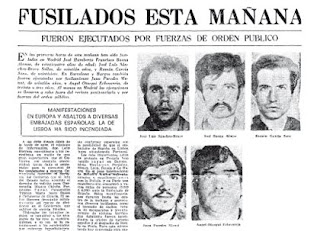

En un principio, la actividad de la Inquisición se limitó a las diócesis de Sevilla y Córdoba, donde Alonso de Hojeda había detectado el foco de conversos judaizantes. El primer auto de fe se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481: fueron quemadas vivas seis personas. El sermón lo pronunció el mismo Alonso de Hojeda de cuyos desvelos había nacido la Inquisición. Desde entonces, la presencia de la Inquisición en la Corona de Castilla se incrementó rápidamente; para 1492 existían tribunales en ocho ciudades castellanas: Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid. En 1996, el diario español “El País” publicaba, con mayor o menor precisión histórica, que cuando Franco se negó a indultar en 1975 a cinco condenados a muerte, el Papa Pablo VI ordenó a sus prelados cortar con “un Gobierno cuyas manos chorrean sangre“, según el diario de Gian Franco Pompei, embajador italiano ante la Santa Sede de 1969 a 1977. Pompei falleció en 1989, pero confió a su amigo Pietro Scoppola la publicación del diario que cubre el periodo de su gestión, unos, años caracterizados por las tensiones entre la Iglesia y el régimen franquista.

En 1996, el diario español “El País” publicaba, con mayor o menor precisión histórica, que cuando Franco se negó a indultar en 1975 a cinco condenados a muerte, el Papa Pablo VI ordenó a sus prelados cortar con “un Gobierno cuyas manos chorrean sangre“, según el diario de Gian Franco Pompei, embajador italiano ante la Santa Sede de 1969 a 1977. Pompei falleció en 1989, pero confió a su amigo Pietro Scoppola la publicación del diario que cubre el periodo de su gestión, unos, años caracterizados por las tensiones entre la Iglesia y el régimen franquista. Se trataba del último desencuentro entre el régimen de Franco y Pablo VI, pero la cosa había empezado años antes, cuando el Pontífice era todavía Cardenal, para continuar a lo largo de los años. De modo rápido lo explica José André Gallego en su libro “La época de Franco”: “La petición de gracia del entonces Cardenal Montini para unos anarquistas condenados a muerte anticipó las difíciles relaciones entre Franco y Montini, después que éste fuera elegido Papa. La negativa de Franco a renunciar al anacrónico derecho de presentación fue sólo parte del conflicto, en cuyo fondo estaba el contraste entre la Iglesia del Segundo Concilio Vaticano, que Pablo VI había llevado a puerto, y el régimen de Franco”. Los anarquistas a los que se refiere el autor son Grinau, ejecutado el 20 de abril de 1963 y Granados y Salgado, ejecutados el 17 de agosto. El entonces Arzobispo de Milán, Montini (que en la segunda ejecución ya era Papa, junto a otras significadas personalidades, pidieron clemencia, que le fue negada por Franco. Es más, de modo más o menos espontáneo, desfilaron derechistas por las calles de Madrid gritando “Franco sí, Montini no”.

Se trataba del último desencuentro entre el régimen de Franco y Pablo VI, pero la cosa había empezado años antes, cuando el Pontífice era todavía Cardenal, para continuar a lo largo de los años. De modo rápido lo explica José André Gallego en su libro “La época de Franco”: “La petición de gracia del entonces Cardenal Montini para unos anarquistas condenados a muerte anticipó las difíciles relaciones entre Franco y Montini, después que éste fuera elegido Papa. La negativa de Franco a renunciar al anacrónico derecho de presentación fue sólo parte del conflicto, en cuyo fondo estaba el contraste entre la Iglesia del Segundo Concilio Vaticano, que Pablo VI había llevado a puerto, y el régimen de Franco”. Los anarquistas a los que se refiere el autor son Grinau, ejecutado el 20 de abril de 1963 y Granados y Salgado, ejecutados el 17 de agosto. El entonces Arzobispo de Milán, Montini (que en la segunda ejecución ya era Papa, junto a otras significadas personalidades, pidieron clemencia, que le fue negada por Franco. Es más, de modo más o menos espontáneo, desfilaron derechistas por las calles de Madrid gritando “Franco sí, Montini no”. A finales del siglo V, Galia se encontraba dividida bajo la autoridad de varios pueblos bárbaros, constantemente en guerra los unos contra los otros, buscando extender sus influencias y sus posesiones: Los francos, establecidos en el noreste, habían sido aliados del Imperio romano, controlando la frontera renana;los burgundios establecidos por Roma en Saboya y en el Lyonesado; por fin, los visigodos, pueblo poderoso, establecido al sur del río Loira, en Languedoc, sobre todo en el valle del Garona.Una multitud de poderes locales o regionales de origen militar habían ocupado el vacío dejado por la deposición del Emperador Romano de Occidente en 476. Entre estos se encontraba aún el reino de un tal Siagrio, establecido en la región de Soissons.

A finales del siglo V, Galia se encontraba dividida bajo la autoridad de varios pueblos bárbaros, constantemente en guerra los unos contra los otros, buscando extender sus influencias y sus posesiones: Los francos, establecidos en el noreste, habían sido aliados del Imperio romano, controlando la frontera renana;los burgundios establecidos por Roma en Saboya y en el Lyonesado; por fin, los visigodos, pueblo poderoso, establecido al sur del río Loira, en Languedoc, sobre todo en el valle del Garona.Una multitud de poderes locales o regionales de origen militar habían ocupado el vacío dejado por la deposición del Emperador Romano de Occidente en 476. Entre estos se encontraba aún el reino de un tal Siagrio, establecido en la región de Soissons. Por otro lado, entra en escena el obispo de Reims, el futuro San Remigio, que buscaba quizás la protección de una autoridad fuerte para su pueblo. Los contactos fueron numerosos entre el rey y el obispo; este último incitó al rey a proteger a los cristianos que habitan en su territorio. Gracias a su carisma y quizás en razón de la autoridad que él mismo representaba, Remigio supo hacerse respetar de Clodoveo y le sirvió hasta de consejero. Le incitó notablemente a pedir la mano de la princesa Clotilde, una princesa cristiana de alto línaje, hija del rey de los burgundios. El matrimonio tuvo lugar en 492, probablemente en la localidad de Soissons.Desde entonces, Clotilde hizo todo lo posible para convencer a su esposo de convertirse al cristianismo.

Por otro lado, entra en escena el obispo de Reims, el futuro San Remigio, que buscaba quizás la protección de una autoridad fuerte para su pueblo. Los contactos fueron numerosos entre el rey y el obispo; este último incitó al rey a proteger a los cristianos que habitan en su territorio. Gracias a su carisma y quizás en razón de la autoridad que él mismo representaba, Remigio supo hacerse respetar de Clodoveo y le sirvió hasta de consejero. Le incitó notablemente a pedir la mano de la princesa Clotilde, una princesa cristiana de alto línaje, hija del rey de los burgundios. El matrimonio tuvo lugar en 492, probablemente en la localidad de Soissons.Desde entonces, Clotilde hizo todo lo posible para convencer a su esposo de convertirse al cristianismo. (…) Majencio, que en Roma se había constituido en tirano, comenzó fingiendo tener nuestra fe, por agradar y adular a pueblo romano, y por esta razón ordenó a sus súbditos interrumpir la persecución contra los cristianos, simulando piedad y pensando que así aparecería acogedor y mucho más suave que sus antecesores.

(…) Majencio, que en Roma se había constituido en tirano, comenzó fingiendo tener nuestra fe, por agradar y adular a pueblo romano, y por esta razón ordenó a sus súbditos interrumpir la persecución contra los cristianos, simulando piedad y pensando que así aparecería acogedor y mucho más suave que sus antecesores. RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO Pero los años de noviciado fueron marcados también por una lucha interior que se entabló en su alma y que no la dejaría ya hasta el final de sus días: la solían asaltar acuciantes dudas de si había sabido discernir su vocación y si no había escogido una vida fácil. Le reconfortaba la constante presencia del Corazón de Jesús, que ya antes de la entrada al convento, durante su vida de retiro en Darfeld, había comenzado a insinuársele. Escribe a propósito: “Nuestro Señor me consolaba bastante a menudo antes de la santa comunión y en los días de exposición: me enseñaba a llevar la cruz y me hacía comprender que mis sufrimientos irían aumentando cada vez más, debiendo yo seguirle por el camino de la cruz y permanecer unida y clavada con Él sobre la cruz”. A los dos años como novicia, una religiosa del Buen Pastor emitía los primeros votos (que eran ya perpetuos por la época de la que nos ocupamos). Seis meses antes las novicias pedían tres veces formalmente en capítulo su admisión en la orden. Para María, agitada por sus dudas, ello constituyó una dura prueba; sentía que la voz le faltaba a la hora de hablar delante de sus hermanas, pero se hizo violencia y “su espíritu de fe y sus recursos de energía la salvaron” (Abbé L. Chasle: Soeur Marie du Divin Coeur). Finalmente, el 20 de enero de 1891 emitió sus votos como sor María del Divino Corazón.

Pero los años de noviciado fueron marcados también por una lucha interior que se entabló en su alma y que no la dejaría ya hasta el final de sus días: la solían asaltar acuciantes dudas de si había sabido discernir su vocación y si no había escogido una vida fácil. Le reconfortaba la constante presencia del Corazón de Jesús, que ya antes de la entrada al convento, durante su vida de retiro en Darfeld, había comenzado a insinuársele. Escribe a propósito: “Nuestro Señor me consolaba bastante a menudo antes de la santa comunión y en los días de exposición: me enseñaba a llevar la cruz y me hacía comprender que mis sufrimientos irían aumentando cada vez más, debiendo yo seguirle por el camino de la cruz y permanecer unida y clavada con Él sobre la cruz”. A los dos años como novicia, una religiosa del Buen Pastor emitía los primeros votos (que eran ya perpetuos por la época de la que nos ocupamos). Seis meses antes las novicias pedían tres veces formalmente en capítulo su admisión en la orden. Para María, agitada por sus dudas, ello constituyó una dura prueba; sentía que la voz le faltaba a la hora de hablar delante de sus hermanas, pero se hizo violencia y “su espíritu de fe y sus recursos de energía la salvaron” (Abbé L. Chasle: Soeur Marie du Divin Coeur). Finalmente, el 20 de enero de 1891 emitió sus votos como sor María del Divino Corazón. La beata María del Divino Corazón nació condesa Droste zu Vischering el 8 de septiembre de 1863, en el Erbrostenhof (palacio de corte) de Münster (abajo, en la foto). Esta ciudad había sido hasta el siglo XIX un principado eclesiástico del Sacro Imperio, cuya administración temporal había recaído en los señores de Wulfhelm, de antigua nobleza, que ostentaban el cargo hereditario de “Droste” desde 1241 con el castillo de Vischering (cuyo nombre adoptaron más tarde) y su comarca como feudo. La familia siguió la suerte del obispado a lo largo de todas sus vicisitudes: la rebelión anabaptista de 1534, los horrores de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), la Paz de Westfalia (que, de acuerdo con el principio cuius regio eius et religio, garantizó que Münster sería exclusivamente católica), la secularización del Imperio (con la incorporación a la protestante Prusia) y las guerras napoleónicas. Dos de sus miembros eclesiásticos se distinguieron en la defensa de los derechos de la Iglesia: Caspar Maximilian (1770-1846), obispo de Münster, y su hermano Clemens August Droste zu Vischering, (1773-1845, en la foto), arzobispo de Colonia. El primero se opuso en el Concilio “nacional” de París de 1810 al cautiverio de Pío VII, pidiendo a Napoléon su liberación; el segundo –uno de los protagonistas de los Disturbios de Colonia– protestó contra la opresión de los católicos por el gobierno prusiano, lo que le valió el arresto domiciliario en el castillo familiar de Darfeld.

La beata María del Divino Corazón nació condesa Droste zu Vischering el 8 de septiembre de 1863, en el Erbrostenhof (palacio de corte) de Münster (abajo, en la foto). Esta ciudad había sido hasta el siglo XIX un principado eclesiástico del Sacro Imperio, cuya administración temporal había recaído en los señores de Wulfhelm, de antigua nobleza, que ostentaban el cargo hereditario de “Droste” desde 1241 con el castillo de Vischering (cuyo nombre adoptaron más tarde) y su comarca como feudo. La familia siguió la suerte del obispado a lo largo de todas sus vicisitudes: la rebelión anabaptista de 1534, los horrores de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), la Paz de Westfalia (que, de acuerdo con el principio cuius regio eius et religio, garantizó que Münster sería exclusivamente católica), la secularización del Imperio (con la incorporación a la protestante Prusia) y las guerras napoleónicas. Dos de sus miembros eclesiásticos se distinguieron en la defensa de los derechos de la Iglesia: Caspar Maximilian (1770-1846), obispo de Münster, y su hermano Clemens August Droste zu Vischering, (1773-1845, en la foto), arzobispo de Colonia. El primero se opuso en el Concilio “nacional” de París de 1810 al cautiverio de Pío VII, pidiendo a Napoléon su liberación; el segundo –uno de los protagonistas de los Disturbios de Colonia– protestó contra la opresión de los católicos por el gobierno prusiano, lo que le valió el arresto domiciliario en el castillo familiar de Darfeld. Al igual que muchos de sus antepasados, María era muy enérgica y voluntariosa, lo que puso de manifiesto ya desde su más temprana edad. Se la describe como una niña muy vivaz, casi impetuosa, con explosiones impulsivas que denotaban una fuerte voluntad propia. Ella misma escribirá que tuvo que aprender a dominar su carácter. En contrapartida, poseía un corazón profundamente sensible y una gran delicadeza de espíritu, que hacían de ella una persona muy generosa para con los demás. Su sentido de la responsabilidad la llevaba a ser coherente hasta el final en todo lo que emprendía. Su infancia la pasó en el castillo familiar de Darfeld en un entorno doméstico tradicional impregnado de dignidad, de sentido del deber, de afabilidad y de piedad. Los padres, Clemens von Vischering y la condesa Elena von Galen, constituían un ejemplo de matrimonio cristiano y bien avenido, alejado por igual del cinismo aristocrático y de la fría formalidad burguesa. Tuvieron diez hijos, a los que supieron dar una cabal educación religiosa sin caer en la gazmoñería ni en la superficialidad: eran gentes de una fe profunda y vivida. María era la gemela de Max, viniendo ambos después de la primogénita.

Al igual que muchos de sus antepasados, María era muy enérgica y voluntariosa, lo que puso de manifiesto ya desde su más temprana edad. Se la describe como una niña muy vivaz, casi impetuosa, con explosiones impulsivas que denotaban una fuerte voluntad propia. Ella misma escribirá que tuvo que aprender a dominar su carácter. En contrapartida, poseía un corazón profundamente sensible y una gran delicadeza de espíritu, que hacían de ella una persona muy generosa para con los demás. Su sentido de la responsabilidad la llevaba a ser coherente hasta el final en todo lo que emprendía. Su infancia la pasó en el castillo familiar de Darfeld en un entorno doméstico tradicional impregnado de dignidad, de sentido del deber, de afabilidad y de piedad. Los padres, Clemens von Vischering y la condesa Elena von Galen, constituían un ejemplo de matrimonio cristiano y bien avenido, alejado por igual del cinismo aristocrático y de la fría formalidad burguesa. Tuvieron diez hijos, a los que supieron dar una cabal educación religiosa sin caer en la gazmoñería ni en la superficialidad: eran gentes de una fe profunda y vivida. María era la gemela de Max, viniendo ambos después de la primogénita. E1 segundo papa de la historia fue el toscano san Lino (en la foto), nacido en Volterra, que ocupó la cátedra romana desde el año 67, en que fue martirizado san Pedro, del cual era discípulo. Durante las ausencias de su maestro, sustituía a éste a la cabeza de la comunidad cristiana de Roma, desempeñándose con tal eficiencia que pareció natural que sucediera al apóstol. Se dice, incluso, que Pedro designó expresamente a Lino para ocupar su puesto a su muerte, y ésta parece haber sido la primera forma que los hombres hallaron para coadyuvar a la acción del Espíritu Santo en el delicado negocio de hacer un Papa.

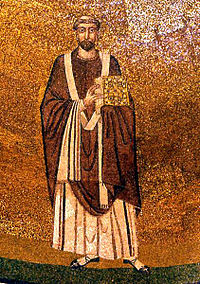

E1 segundo papa de la historia fue el toscano san Lino (en la foto), nacido en Volterra, que ocupó la cátedra romana desde el año 67, en que fue martirizado san Pedro, del cual era discípulo. Durante las ausencias de su maestro, sustituía a éste a la cabeza de la comunidad cristiana de Roma, desempeñándose con tal eficiencia que pareció natural que sucediera al apóstol. Se dice, incluso, que Pedro designó expresamente a Lino para ocupar su puesto a su muerte, y ésta parece haber sido la primera forma que los hombres hallaron para coadyuvar a la acción del Espíritu Santo en el delicado negocio de hacer un Papa. Las siguientes designaciones testamentarias de Papas son más esporádicas y dependen de que en cada elección no se respeten las últimas voluntades del Pontífice difunto. Lo de las últimas voluntades hoy nos sorprende no poco pero que estuvo vigente bastante tiempo. Así, el papa griego san Zósimo (417-418) fue elegido muy probablemente por indicación de su antecesor Inocencio I, a quien se lo había recomendado san Juan Crisóstomo. El papa san Símaco (en el mosaico, de San Pablo Extramuros), preocupado por alejar la amenaza del cisma que se había manifestado con ocasión de su propia elección, dio un sostén jurídico a la sucesión testamentaria, a la que consideraba la menos arriesgada y susceptible de ser manipulada por los obispos. El 1 de marzo de 499, reunió un sínodo en San Pedro, en el cual participaron 72 obispos italianos y se aprobó el llamado «decreto de Símaco», el primero que regulaba el nombramiento de los Romanos Pontífices. En lo sucesivo cada Papa establecería quién habría de sucederle. En caso de fallecer de improviso y sin haber podido indicar su voluntad al respecto, se procedería a la elección del nuevo Pontífice por parte del clero romano con exclusión de los laicos. Estas normas apenas se cumplieron. De hecho, a la muerte de Símaco, fue elegido unánimemente san Hormisdas (514-523) sin haber sido designado por aquél.

Las siguientes designaciones testamentarias de Papas son más esporádicas y dependen de que en cada elección no se respeten las últimas voluntades del Pontífice difunto. Lo de las últimas voluntades hoy nos sorprende no poco pero que estuvo vigente bastante tiempo. Así, el papa griego san Zósimo (417-418) fue elegido muy probablemente por indicación de su antecesor Inocencio I, a quien se lo había recomendado san Juan Crisóstomo. El papa san Símaco (en el mosaico, de San Pablo Extramuros), preocupado por alejar la amenaza del cisma que se había manifestado con ocasión de su propia elección, dio un sostén jurídico a la sucesión testamentaria, a la que consideraba la menos arriesgada y susceptible de ser manipulada por los obispos. El 1 de marzo de 499, reunió un sínodo en San Pedro, en el cual participaron 72 obispos italianos y se aprobó el llamado «decreto de Símaco», el primero que regulaba el nombramiento de los Romanos Pontífices. En lo sucesivo cada Papa establecería quién habría de sucederle. En caso de fallecer de improviso y sin haber podido indicar su voluntad al respecto, se procedería a la elección del nuevo Pontífice por parte del clero romano con exclusión de los laicos. Estas normas apenas se cumplieron. De hecho, a la muerte de Símaco, fue elegido unánimemente san Hormisdas (514-523) sin haber sido designado por aquél. El Pelé, primer gitano beatificado de su raza, seglar de la Tercera Orden Franciscana, mártir de la persecución religiosa en España del siglo pasado. Hombre cabal y honrado, era muy devoto de la Virgen y de la Eucaristía, generoso con los más necesitados y preocupado por la catequesis de los niños. Le llevaron a la cárcel en 1936 por la defensa de un sacerdote y fue martirizado por su empeño en seguir rezando el rosario.

El Pelé, primer gitano beatificado de su raza, seglar de la Tercera Orden Franciscana, mártir de la persecución religiosa en España del siglo pasado. Hombre cabal y honrado, era muy devoto de la Virgen y de la Eucaristía, generoso con los más necesitados y preocupado por la catequesis de los niños. Le llevaron a la cárcel en 1936 por la defensa de un sacerdote y fue martirizado por su empeño en seguir rezando el rosario. El beato Ceferino Giménez Malla supo sembrar concordia y solidaridad entre los suyos, mediando también en los conflictos que a veces empañan las relaciones entre payos y gitanos, demostrando que la caridad de Cristo no conoce límites de razas ni culturas.

El beato Ceferino Giménez Malla supo sembrar concordia y solidaridad entre los suyos, mediando también en los conflictos que a veces empañan las relaciones entre payos y gitanos, demostrando que la caridad de Cristo no conoce límites de razas ni culturas.