La huella indeleble del gran San Bernardo de Claraval

San Bernardo y la expansión cisterciense (y II)

Desde el comienzo de la administración del Abad Estebah Harding,, explica L. J. Lekai, se notó una rápida expansión del patrimonio de Cister, gracias a su excelente relación con la nobleza de la vecindad. En un período de 5 o 6 años, los monjes establecieron sus primeras granjas, Gergueil, Bretigny y Gremigny, la mayoría en tierras donadas por la condesa Isabel de Vergy, que fue bienhechora insigne de Esteban y de sus monjes. Aimón de Marigny les concedió Gilly-les-Vougeot, posterior residencia veraniega de los abades. Alrededor de 1115, consiguieron los famosos viñedos, conocidos posteriormente como Clos-de-Vougeot, que fueron, quizá, los bienes raíces más valiosos de Borgoña. Recibieron varias donaciones como “limosnas libres”, esto es, que cualquier derecho sobre diezmos que retuviera el donante, se le remitía en su totalidad o se le daba su equivalente en una donación anual, nominal, de las cosechas.

Pero, como se dijo, a comienzos de la segunda década del siglo XII la situación de Citeaux había empeorado por falta de vocaciones y difícil se veía la supervivencia del cenobio si no hubiese llamado a sus puertas un nutrido grupo de candidatos que llevaba a la cabeza a San Bernardo. Bernardo de Fontaines era de noble familia de la Borgoña, había nacido en 1090, en Fontaine, cerca de Dijon había estudiado en la reputada escuela de Chatillon-Sur-Seine Tenía gran inclinación a la literatura y se dedicó algún tiempo a la poesía. Ganó la admiración de sus maestros con su éxito en los estudios y no menos destacable fue su crecimiento en la virtud. El gran deseo de Bernardo era progresar en literatura, con vistas a abordar el estudio de la Sagrada Escritura para hacerla su propia lengua, como así fue. Por su preclara inteligencia, por su carácter ardiente y amable, y por la aristocracia de su sangre, podría prometerse un buen porvenir en el mundo, pero a él renunció generosamente para elegir el encerramiento del austero monasterio de Citeaux, arrastrando en dicha renuncia, según la tradición cisterciense, a sus amigos y parientes.

El esplendor de los monjes cluniacenses nunca se había visto en la historia del monacato, ni se ha vuelto a ver. Sus diez mil monjes, esparcidos por toda Europa, poseían monasterios opulentos, con posesiones inmensas; y disfrutando del favor de los reyes y de los Papas, ejercían poderosa influencia, tanto en lo religioso como en lo político, en lo social y en lo cultural. Los mismos obispos manifestaron al Papa Calixto II el temor de quedar obscurecidos por aquellos abades que lo invadían todo.

El esplendor de los monjes cluniacenses nunca se había visto en la historia del monacato, ni se ha vuelto a ver. Sus diez mil monjes, esparcidos por toda Europa, poseían monasterios opulentos, con posesiones inmensas; y disfrutando del favor de los reyes y de los Papas, ejercían poderosa influencia, tanto en lo religioso como en lo político, en lo social y en lo cultural. Los mismos obispos manifestaron al Papa Calixto II el temor de quedar obscurecidos por aquellos abades que lo invadían todo.  Es curiosos advertir que en esa decadencia influye de algún modo el exceso de lo que parecía más santo y sustancial de Cluny: La liturgia, a la cual se dedicó ya un artículo. Afirma J. Leclercq, benedictino y gran experto en el monacato medieval, en su biografía del Abad Pedro el Venerable: “Su complicada reglamentación, su prolijidad exagerada, debían traer como consecuencia la desaparición del espíritu interior. La organización, que al principio hizo el renombre de Cluny, se había convertido en un ejercicio mecánico. Con sus letanías, con sus preces, con sus procesiones, con sus continuas oraciones por los reyes, los abades, los bienhechores y los difuntos, el oficio había llegado a prolongarse de tal modo, que el monje apenas tenía tiempo para hacer otra cosa. Era lo contrario del espíritu de San Benito, cuando ordenaba con tanta discreción que la oración en comunidad debía ser breve, regla de oro de la cual sólo podía salirse el individuo por impulso especial de la divina gracia. Hasta Pedro el Venerable nos habla del aburrimiento y de la prolijidad.”

Es curiosos advertir que en esa decadencia influye de algún modo el exceso de lo que parecía más santo y sustancial de Cluny: La liturgia, a la cual se dedicó ya un artículo. Afirma J. Leclercq, benedictino y gran experto en el monacato medieval, en su biografía del Abad Pedro el Venerable: “Su complicada reglamentación, su prolijidad exagerada, debían traer como consecuencia la desaparición del espíritu interior. La organización, que al principio hizo el renombre de Cluny, se había convertido en un ejercicio mecánico. Con sus letanías, con sus preces, con sus procesiones, con sus continuas oraciones por los reyes, los abades, los bienhechores y los difuntos, el oficio había llegado a prolongarse de tal modo, que el monje apenas tenía tiempo para hacer otra cosa. Era lo contrario del espíritu de San Benito, cuando ordenaba con tanta discreción que la oración en comunidad debía ser breve, regla de oro de la cual sólo podía salirse el individuo por impulso especial de la divina gracia. Hasta Pedro el Venerable nos habla del aburrimiento y de la prolijidad.” El año 1792 vio la luz en la ciudad italiana de Senigallia el Conde Giovanni Maria Mastai Ferretti, que con el paso de los años llegaría a Papa y tomaría el nombre de Pío IX. Eran años difíciles para la Iglesia, especialmente en Francia, pero por influjo de la revolución francesa, también en el resto de Europa. Fue concretamente en verano de dicho año cuando las leyes del país galo obligaron a cerrar los últimos conventos que habían sobrevivido a los años anteriores y se declararon ilegales las procesiones y el uso del hábito talar.

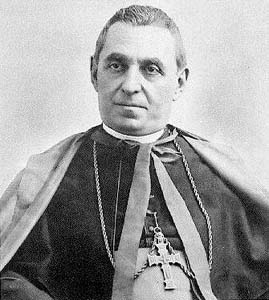

El año 1792 vio la luz en la ciudad italiana de Senigallia el Conde Giovanni Maria Mastai Ferretti, que con el paso de los años llegaría a Papa y tomaría el nombre de Pío IX. Eran años difíciles para la Iglesia, especialmente en Francia, pero por influjo de la revolución francesa, también en el resto de Europa. Fue concretamente en verano de dicho año cuando las leyes del país galo obligaron a cerrar los últimos conventos que habían sobrevivido a los años anteriores y se declararon ilegales las procesiones y el uso del hábito talar. Pero volvamos a Italia, donde la familia Mastai Ferretti era conocida por sus gustos liberales, lo cual se vio a las claras cuando el joven eclesiástico, con 35 años de edad, el 21 de mayo de 1827 fue nombrado arzobispo de Spoleto y consagrado por el cardenal Francesco Saverio Castiglioni, después papa Pío VIII. De esta etapa destaca la amnistía que logró para los que participaron en una fallida revolución que, en 1831, se había extendido a aquella ciudad. Este hecho y sus simpatías por la causa italiana le hicieron ganar la fama de liberal. Al año siguiente de ese suceso, fue trasladado al prestigioso obispado de Imola manteniendo el cargo de arzobispo ad personam. Fue nombrado Cardenal in pectore el 23 de diciembre de 1839 y hecho público el 14 de diciembre del año siguiente.

Pero volvamos a Italia, donde la familia Mastai Ferretti era conocida por sus gustos liberales, lo cual se vio a las claras cuando el joven eclesiástico, con 35 años de edad, el 21 de mayo de 1827 fue nombrado arzobispo de Spoleto y consagrado por el cardenal Francesco Saverio Castiglioni, después papa Pío VIII. De esta etapa destaca la amnistía que logró para los que participaron en una fallida revolución que, en 1831, se había extendido a aquella ciudad. Este hecho y sus simpatías por la causa italiana le hicieron ganar la fama de liberal. Al año siguiente de ese suceso, fue trasladado al prestigioso obispado de Imola manteniendo el cargo de arzobispo ad personam. Fue nombrado Cardenal in pectore el 23 de diciembre de 1839 y hecho público el 14 de diciembre del año siguiente. Pío XII había sido testigo del sufrimiento de su predecesor san Pío X al ver cernirse el fantasma bélico sobre la Europa de 1914, sufrimiento que le llevó a la tumba. También había colaborado con Benedicto XV en sus incansables esfuerzos –maliciosamente tergiversados por las potencias– para detener la maquinaria de muerte y de destrucción ya desencadenada, lo que él llamó con palabras elocuentes e inequívocas l’inutile strage (“la inútil carnicería”). Ante los oídos sordos que si hicieron a sus admoniciones, al menos intentó paliar los indecibles sufrimientos de las víctimas y en esto también le fue de valiosa ayuda el entonces nuncio Pacelli. Éste no pudo por menos de dolerse más tarde con el papa Della Chiesa no sólo de que se hiciese oídos sordos a sus palabras, sino que se excluyera a la Santa Sede de las negociaciones de paz en Versalles, donde, haciendo caso omiso de los consejos de moderación de Roma, se sembraron, en cambio, las semillas de discordia, cuyos amargos frutos estaban a punto de cosecharse en el verano salvaje de 1939. Sí, Pío XII sabía por experiencia que Europa y el mundo entero se hallaban sobre un polvorín presto a estallar si no prevalecía una última luz de razón. Queremos enmarcar el llamado que hizo el Papa aquel 24 de agosto de hace setenta años en su contexto histórico, para lo cual nos servimos de los datos proporcionados por el R.P. Pierre Blet, S.I., en su libro Pie XII et la Seconde Guerre Mondiale d’après les Archives du Vatican (Perrin, 1997).

Pío XII había sido testigo del sufrimiento de su predecesor san Pío X al ver cernirse el fantasma bélico sobre la Europa de 1914, sufrimiento que le llevó a la tumba. También había colaborado con Benedicto XV en sus incansables esfuerzos –maliciosamente tergiversados por las potencias– para detener la maquinaria de muerte y de destrucción ya desencadenada, lo que él llamó con palabras elocuentes e inequívocas l’inutile strage (“la inútil carnicería”). Ante los oídos sordos que si hicieron a sus admoniciones, al menos intentó paliar los indecibles sufrimientos de las víctimas y en esto también le fue de valiosa ayuda el entonces nuncio Pacelli. Éste no pudo por menos de dolerse más tarde con el papa Della Chiesa no sólo de que se hiciese oídos sordos a sus palabras, sino que se excluyera a la Santa Sede de las negociaciones de paz en Versalles, donde, haciendo caso omiso de los consejos de moderación de Roma, se sembraron, en cambio, las semillas de discordia, cuyos amargos frutos estaban a punto de cosecharse en el verano salvaje de 1939. Sí, Pío XII sabía por experiencia que Europa y el mundo entero se hallaban sobre un polvorín presto a estallar si no prevalecía una última luz de razón. Queremos enmarcar el llamado que hizo el Papa aquel 24 de agosto de hace setenta años en su contexto histórico, para lo cual nos servimos de los datos proporcionados por el R.P. Pierre Blet, S.I., en su libro Pie XII et la Seconde Guerre Mondiale d’après les Archives du Vatican (Perrin, 1997). Efectivamente, la presa ambicionada por el Reich era ahora su molesto vecino del Este, al que le oponía su reivindicación de Danzig, ciudad libre bajo control polaco, con población alemana. Pero las potencias occidentales no estaban dispuestas a que se repitiera el caso de Checoeslovaquia. Italia, por su parte, que no quería ser menos que Alemania, se apoderó de Albania el Viernes Santo (7 de abril), entregando Mussolini al rey Víctor Manuel III la corona del depuesto Zog I (como había hecho en 1936, haciéndolo emperador de Etiopía). Este hecho no ayudaba ciertamente a la distensión. El presidente Roosevelt creyó su deber intervenir en la situación europea, enviando un mensaje a Hitler y Mussolini el 14 de abril. Había pedido al Papa que apoyase su iniciativa, pero Pío XII le hizo responder que, aunque seguía de cerca sus esfuerzos, la Santa Sede no se hacía ilusiones y no podía actuar ante Hitler en el sentido deseado. Los temores de aquélla resultaron tener fundamento, ya que el canciller no sólo no contestó al presidente estadounidense, sino que puso en ridículo su mensaje en un discurso al Reichstag del 28 de abril.

Efectivamente, la presa ambicionada por el Reich era ahora su molesto vecino del Este, al que le oponía su reivindicación de Danzig, ciudad libre bajo control polaco, con población alemana. Pero las potencias occidentales no estaban dispuestas a que se repitiera el caso de Checoeslovaquia. Italia, por su parte, que no quería ser menos que Alemania, se apoderó de Albania el Viernes Santo (7 de abril), entregando Mussolini al rey Víctor Manuel III la corona del depuesto Zog I (como había hecho en 1936, haciéndolo emperador de Etiopía). Este hecho no ayudaba ciertamente a la distensión. El presidente Roosevelt creyó su deber intervenir en la situación europea, enviando un mensaje a Hitler y Mussolini el 14 de abril. Había pedido al Papa que apoyase su iniciativa, pero Pío XII le hizo responder que, aunque seguía de cerca sus esfuerzos, la Santa Sede no se hacía ilusiones y no podía actuar ante Hitler en el sentido deseado. Los temores de aquélla resultaron tener fundamento, ya que el canciller no sólo no contestó al presidente estadounidense, sino que puso en ridículo su mensaje en un discurso al Reichstag del 28 de abril. Es un lugar común entre los historiadores que con el Papa Inocencio III la Iglesia alcanzó el cenit de su poder en el mundo medieval. De hecho, el Pontífice ostentó el papel de árbitro de la política europea por sus intervenciones en acontecimientos fundamentales de la época, como la elección de Otón IV como emperador y su sucesor Federico II, el convencer a Felipe II Augusto de Francia para que tomara de nuevo a su legítima esposa Ingeborg de Dinamarca, su mediación en Inglaterra ante Juan sin Tierra que consiguió la provisión de la sede arzobispal de Canterbury con Esteban Langton, etc.

Es un lugar común entre los historiadores que con el Papa Inocencio III la Iglesia alcanzó el cenit de su poder en el mundo medieval. De hecho, el Pontífice ostentó el papel de árbitro de la política europea por sus intervenciones en acontecimientos fundamentales de la época, como la elección de Otón IV como emperador y su sucesor Federico II, el convencer a Felipe II Augusto de Francia para que tomara de nuevo a su legítima esposa Ingeborg de Dinamarca, su mediación en Inglaterra ante Juan sin Tierra que consiguió la provisión de la sede arzobispal de Canterbury con Esteban Langton, etc. No desconocía Inocencio III estos peligros, y trató de salvar la situación mediante un concilio universal, el IV de Letrán (1215), en el que 1200 prelados y los enviados de casi todos los príncipes estuvieron presentes. La recuperación de Tierra Santa y la reforma de la Iglesia estaban en el programa, pero por más brillante que fuera el curso del concilio, sus resultados fueron modestos, si prescindimos del cuarto precepto de la Iglesia, que obligaba a la comunión pascual y a la confesión anual. Es también importante dicho concilio por contener la primera mención magisterial de la transubstanciación en la forma de participio (“transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguine”).

No desconocía Inocencio III estos peligros, y trató de salvar la situación mediante un concilio universal, el IV de Letrán (1215), en el que 1200 prelados y los enviados de casi todos los príncipes estuvieron presentes. La recuperación de Tierra Santa y la reforma de la Iglesia estaban en el programa, pero por más brillante que fuera el curso del concilio, sus resultados fueron modestos, si prescindimos del cuarto precepto de la Iglesia, que obligaba a la comunión pascual y a la confesión anual. Es también importante dicho concilio por contener la primera mención magisterial de la transubstanciación en la forma de participio (“transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguine”). No es difícil para un turista que pasea por la ciudad de Roma acabar, antes o después, en la plaza de Campo dei Fiori, la plaza del mercado. No es una plaza de las más hermosas, ni se la puede comparar con las vecinas plaza Farnese o la impresionante plaza Navona con su obelisco, sus fuentes de Bernini, la Iglesia de Santa Inés de Borromini, etc. Sin embargo, la plaza de Campo dei Fiori, a pesar de estar rodeada de casas más bien sobrias y de aspecto austero, es una de las más populares entre los romanos. Y ello, además del mercado al aire libre de flores y alimentación (que causaría horror a los inspectores españoles de sanidad), sobre todo por una estatua que se halla en medio de la plaza.

No es difícil para un turista que pasea por la ciudad de Roma acabar, antes o después, en la plaza de Campo dei Fiori, la plaza del mercado. No es una plaza de las más hermosas, ni se la puede comparar con las vecinas plaza Farnese o la impresionante plaza Navona con su obelisco, sus fuentes de Bernini, la Iglesia de Santa Inés de Borromini, etc. Sin embargo, la plaza de Campo dei Fiori, a pesar de estar rodeada de casas más bien sobrias y de aspecto austero, es una de las más populares entre los romanos. Y ello, además del mercado al aire libre de flores y alimentación (que causaría horror a los inspectores españoles de sanidad), sobre todo por una estatua que se halla en medio de la plaza. El encapuchado que desde lo alto del monumento mira con cara arrogante hacia el Vaticano, como desafiando, es Giordano Bruno (1548-1600), considerado por muchos un mártir de la cerrazón eclesiástica, pero cuya vida tiene más entresijos de lo que a primera vista parece. Nacido en Nola, población no lejana a Nápoles, ingresó con 17 años en la orden dominicana, en Nápoles, donde años después el mismo escribió que la ciudad tenía en alta consideración a sus hermanos de religión, pero que en realidad eran “burros e ignorantes”. Abandonado el nombre mundano de Filippo, tomó el de Giordano y comenzó la formación religiosa hasta ser ordenado sacerdote en 1572.

El encapuchado que desde lo alto del monumento mira con cara arrogante hacia el Vaticano, como desafiando, es Giordano Bruno (1548-1600), considerado por muchos un mártir de la cerrazón eclesiástica, pero cuya vida tiene más entresijos de lo que a primera vista parece. Nacido en Nola, población no lejana a Nápoles, ingresó con 17 años en la orden dominicana, en Nápoles, donde años después el mismo escribió que la ciudad tenía en alta consideración a sus hermanos de religión, pero que en realidad eran “burros e ignorantes”. Abandonado el nombre mundano de Filippo, tomó el de Giordano y comenzó la formación religiosa hasta ser ordenado sacerdote en 1572.

Eva María Jung era una joven alemana de 22 años, de carácter fuerte, hija rebelde de una familia severa con mezcla de prusiana y luterana. Habiendo llegado a convertirse en una convencida antinazi, había conseguido huir de la red que poco a poco la atenazaba en Alemania, llegando a Roma en 1943 como empleada del hogar de la familia de un diplomático alemán. Pero en la Urbe los nazis dieron con ella y había tenido que esconderse en el convento de las hermanas Salvatorianas, sobre el monte Gianicolo. Un eclesiástico de su tierra, Mons. Kaas, que huyendo del nazismo se había exiliado en Roma donde trabajaba como secretario de la llamada “Fábrica de San Pedro”, le ofreció un trabajo como archivera de dicho ente, pero no la pudo alojar en su casa por miedo a los nazis.

Eva María Jung era una joven alemana de 22 años, de carácter fuerte, hija rebelde de una familia severa con mezcla de prusiana y luterana. Habiendo llegado a convertirse en una convencida antinazi, había conseguido huir de la red que poco a poco la atenazaba en Alemania, llegando a Roma en 1943 como empleada del hogar de la familia de un diplomático alemán. Pero en la Urbe los nazis dieron con ella y había tenido que esconderse en el convento de las hermanas Salvatorianas, sobre el monte Gianicolo. Un eclesiástico de su tierra, Mons. Kaas, que huyendo del nazismo se había exiliado en Roma donde trabajaba como secretario de la llamada “Fábrica de San Pedro”, le ofreció un trabajo como archivera de dicho ente, pero no la pudo alojar en su casa por miedo a los nazis.  Eva María Jung, encontrada por fin por la Gestapo, había recibido la orden de presentarse en la embajada alemana, lo cual para ella suponía el final, como sabía bien. Consiguió refugio en la casa de Luciana Frassati, adinerada hija del fundador del periódico “La Stampa” y mujer de un diplomático polaco, que tenía un apartamento junto al Vaticano. La Frassati era una mujer muy activa, que había trabajado desinteresadamente por el bien de los polacos durante la guerra, viajando con este fin a Polonia varias veces durante la contienda. Con este fin se había entrevistado primero en la Secretaría de Estado con Mons. Montini (futuro Pablo VI) y después con el mismo Pío XII, el cual le ofreció gustoso su colaboración.

Eva María Jung, encontrada por fin por la Gestapo, había recibido la orden de presentarse en la embajada alemana, lo cual para ella suponía el final, como sabía bien. Consiguió refugio en la casa de Luciana Frassati, adinerada hija del fundador del periódico “La Stampa” y mujer de un diplomático polaco, que tenía un apartamento junto al Vaticano. La Frassati era una mujer muy activa, que había trabajado desinteresadamente por el bien de los polacos durante la guerra, viajando con este fin a Polonia varias veces durante la contienda. Con este fin se había entrevistado primero en la Secretaría de Estado con Mons. Montini (futuro Pablo VI) y después con el mismo Pío XII, el cual le ofreció gustoso su colaboración. Otro de los más conocidos representantes del modernismo, Friedrich von Hügel (1852-1925) estuvo ligado con todos los protagonistas del movimiento por una amistad íntima. Su origen -su padre era austríaco y su madre escocesa-, su dominio de varias lenguas y, sobre todo, su vivísima inteligencia y su sensibilidad para todos los problemas de la época le convirtieron en un insustituible anillo de unión entre los diversos círculos nacionales, hasta el punto de que se le llamaba “el obispo laico del siglo XX”. Escribió diversos opúsculos y sobre todo animó y ayudó en muchas ocasiones a los amigos italianos, franceses e ingleses. Típicamente modernista era su intento de conjugar una fidelidad total y, sobre todo, interior, a la Iglesia con la hostilidad a lo que él llamaba absolutismo curial

Otro de los más conocidos representantes del modernismo, Friedrich von Hügel (1852-1925) estuvo ligado con todos los protagonistas del movimiento por una amistad íntima. Su origen -su padre era austríaco y su madre escocesa-, su dominio de varias lenguas y, sobre todo, su vivísima inteligencia y su sensibilidad para todos los problemas de la época le convirtieron en un insustituible anillo de unión entre los diversos círculos nacionales, hasta el punto de que se le llamaba “el obispo laico del siglo XX”. Escribió diversos opúsculos y sobre todo animó y ayudó en muchas ocasiones a los amigos italianos, franceses e ingleses. Típicamente modernista era su intento de conjugar una fidelidad total y, sobre todo, interior, a la Iglesia con la hostilidad a lo que él llamaba absolutismo curial Expresión típica de la mentalidad de la época es la novela de Fogazzaro “Il santo: Benedetto Maironi, tras haber vivido algún tiempo como huésped laico en el convento de Santa Escolástica de Subiaco, ejerce un apostolado taumatúrgico en el pueblecito de Jenne y se acerca a Roma, donde se atrae la admiración de cuantos sienten repugnancia hacia el catolicismo oficial, sofocado por los dogmas y por las leyes. El mismo Papa, al que se aparece Benedetto en modo muy extraño, admite, por lo menos hasta cierto punto, sus consejos y le confía que él mismo tiene que superar muchas dificultades dentro de la propia Curia. Entre tanto, se las apañan los intransigentes para arrancar al gobierno la orden de expulsión para Benedetto. Pero antes de la ejecución de la orden muere Benedetto. En casa de su amigo de Subiaco, Giovanni Selva, se discute un programa de reforma que recoge los temas tantas veces escuchados por el autor en las reuniones con el P. Genocchi, F. X. Kraus y otros. La novela carece de valor estético, pero motivó fuertes polémicas. Fogazzaro se sometió a la condena del Indice (4 de abril de 1906), pero siguió sosteniendo las mismas ideas en algunas conferencias pronunciadas en París algunos meses después, vinculándose al catolicismo liberal y a Rosmini.

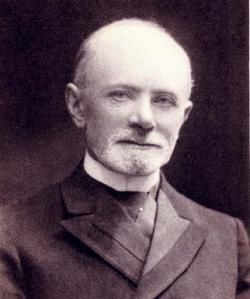

Expresión típica de la mentalidad de la época es la novela de Fogazzaro “Il santo: Benedetto Maironi, tras haber vivido algún tiempo como huésped laico en el convento de Santa Escolástica de Subiaco, ejerce un apostolado taumatúrgico en el pueblecito de Jenne y se acerca a Roma, donde se atrae la admiración de cuantos sienten repugnancia hacia el catolicismo oficial, sofocado por los dogmas y por las leyes. El mismo Papa, al que se aparece Benedetto en modo muy extraño, admite, por lo menos hasta cierto punto, sus consejos y le confía que él mismo tiene que superar muchas dificultades dentro de la propia Curia. Entre tanto, se las apañan los intransigentes para arrancar al gobierno la orden de expulsión para Benedetto. Pero antes de la ejecución de la orden muere Benedetto. En casa de su amigo de Subiaco, Giovanni Selva, se discute un programa de reforma que recoge los temas tantas veces escuchados por el autor en las reuniones con el P. Genocchi, F. X. Kraus y otros. La novela carece de valor estético, pero motivó fuertes polémicas. Fogazzaro se sometió a la condena del Indice (4 de abril de 1906), pero siguió sosteniendo las mismas ideas en algunas conferencias pronunciadas en París algunos meses después, vinculándose al catolicismo liberal y a Rosmini. Explican los historiadores que la aspiración a una reforma de la Iglesia, presente siempre en todas las épocas, y que se había agudizado hacia la mitad del siglo XIX lo mismo en Italia que en Francia y Alemania (y que en cierto modo se había mezclado con la Cuestión Romana y con el risorgimento italiano), no había desaparecido, ni mucho menos, en los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX. En los ambientes conciliadores italianos, en torno a ciertos prelados abiertos y quizás sensibles a los signos de los tiempos, como el obispo de Cremona Mons. Bonomelli, el de Piacenza, el Beato Mons. Giovanni Battista Scalabrini (en la foto) y el cardenal oratoriano Capecelatro, arzobispo de Capua, reflorecían algunas actitudes reformistas típicas del catolicismo liberal italiano: el primado de conciencia, la conciliación entre autoridad y libertad, la autonomía de la ciencia, la liberación de las estructuras eclesiásticas superfluas, la renovación del culto y el distanciamiento de la política.

Explican los historiadores que la aspiración a una reforma de la Iglesia, presente siempre en todas las épocas, y que se había agudizado hacia la mitad del siglo XIX lo mismo en Italia que en Francia y Alemania (y que en cierto modo se había mezclado con la Cuestión Romana y con el risorgimento italiano), no había desaparecido, ni mucho menos, en los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX. En los ambientes conciliadores italianos, en torno a ciertos prelados abiertos y quizás sensibles a los signos de los tiempos, como el obispo de Cremona Mons. Bonomelli, el de Piacenza, el Beato Mons. Giovanni Battista Scalabrini (en la foto) y el cardenal oratoriano Capecelatro, arzobispo de Capua, reflorecían algunas actitudes reformistas típicas del catolicismo liberal italiano: el primado de conciencia, la conciliación entre autoridad y libertad, la autonomía de la ciencia, la liberación de las estructuras eclesiásticas superfluas, la renovación del culto y el distanciamiento de la política.  Junto a este reformismo genérico, que los historiadores han denominado rosminiano, se dibujaba otra exigencia: la de un programa de acción social más neto, que superase los límites en los que había enmarcado León XIII a la democracia cristiana, designada en la encíclica Graves de communi (1901) como “benéfica acción cristiana en favor del pueblo”. Y todavía más profundas eran las exigencias de algunos hombres más dados al estudio que a la acción, conscientes de las lagunas que presentaba la cultura eclesiástica italiana y extranjera a finales lo XIX en el terreno de los estudios positivos. La historiografía reciente (Aubert, Scoppola…) ha subrayado estas lagunas. En filosofía se abusaba fácilmente del argumento de autoridad, los ores modernos eran poco conocidos y el sentido histórico más bien limitado. La historia eclesiástica había sido introducida en los programas demasiado tarde como para que hubiese maestros bien preparados y textos científicamente aceptables 3. En teología se llevaba la palma el método especulativo; basta con pensar en Billot, excelente en la especulación pero bastante pobre en la parte positiva. En general, la Cuestión Romana, el “non expedit”, la intransigencia corriente en los ambientes católicos hacían que mirase con reservas a todo lo que viniese de ámbitos no ligados estrechamente a Roma.

Junto a este reformismo genérico, que los historiadores han denominado rosminiano, se dibujaba otra exigencia: la de un programa de acción social más neto, que superase los límites en los que había enmarcado León XIII a la democracia cristiana, designada en la encíclica Graves de communi (1901) como “benéfica acción cristiana en favor del pueblo”. Y todavía más profundas eran las exigencias de algunos hombres más dados al estudio que a la acción, conscientes de las lagunas que presentaba la cultura eclesiástica italiana y extranjera a finales lo XIX en el terreno de los estudios positivos. La historiografía reciente (Aubert, Scoppola…) ha subrayado estas lagunas. En filosofía se abusaba fácilmente del argumento de autoridad, los ores modernos eran poco conocidos y el sentido histórico más bien limitado. La historia eclesiástica había sido introducida en los programas demasiado tarde como para que hubiese maestros bien preparados y textos científicamente aceptables 3. En teología se llevaba la palma el método especulativo; basta con pensar en Billot, excelente en la especulación pero bastante pobre en la parte positiva. En general, la Cuestión Romana, el “non expedit”, la intransigencia corriente en los ambientes católicos hacían que mirase con reservas a todo lo que viniese de ámbitos no ligados estrechamente a Roma.