La auténtica María Magdalena

LA MAGDALENA, APOSTOLA APOSTOLORUM

RODOLFO VARGAS RUBIO

No cabe duda que santa María Magdalena, cuya fiesta se celebra hoy, es uno de los personajes más fascinantes del Evangelio. En torno a ella se han tejido leyendas que, si han contribuido a difundir extraordinariamente su culto, también han desdibujado su perfil histórico. No vamos a entrar, por supuesto, en la burda patraña difundida recientemente por la literatura de ficción con pretensiones pseudo-históricas. Intentaremos, en cambio, dilucidar la figura de la Magdalena de acuerdo con los datos aportados por la Sagrada Escritura y la Tradición, así como por la piedad cristiana.

En los Evangelios aparecen cuatro mujeres que han sido identificadas individualmente y entre sí con el personaje al que la liturgia católica venera como santa María Magdalena, la penitente:

1. María de Magdala, de la cual se dice que Jesús echó siete demonios (Marc. XVI, 9; Luc. VIII), que le seguía junto con otras mujeres y le asistía con sus riquezas (Luc. VIII, 1-3), que estuvo al pie de la cruz (Matth. XXVII, 55-56; Marc. XV, 40; Ioann. XIX, 25), que asistió al entierro del Señor (Matth. XXVII, 61; Marc. XV, 47; Luc. XXIII, 55) y que acudió con otras dos al sepulcro la mañana de Pascua, apareciéndosele el Maestro, cuya resurrección anunció a los discípulos (Marc. XVI, 9-11; Luc. XXIV, 1-10; Ioann. XX, 11-18).

2. María de Betania, hermana de Lázaro y Marta (Luc. X, 38-42; Ioann. XI, 1-45), que ungió a Jesús durante una cena en Betania, en casa de Simón el Leproso: en la cabeza según unos (Matth. XXVI, 6-13; Marc. XIV, 3-9) y en los pies según otro (Ioann. XII, 1-8).

2. María de Betania, hermana de Lázaro y Marta (Luc. X, 38-42; Ioann. XI, 1-45), que ungió a Jesús durante una cena en Betania, en casa de Simón el Leproso: en la cabeza según unos (Matth. XXVI, 6-13; Marc. XIV, 3-9) y en los pies según otro (Ioann. XII, 1-8).

3. La pecadora arrepentida que ungió los pies de Jesús en casa de un fariseo (Luc. VII, 36-50).

4. La mujer adúltera, llevada por los escribas y fariseos, con intención de apedrearla, a Jesús, mientras predicaba en el Templo, y que la perdona (Ioann. VIII, 1-11).

La Iglesia de Oriente siempre ha considerado a las tres primeras como personajes bien distintos. En la Iglesia latina, en cambio, se tendió ya desde san Jerónimo a tenerlas por una misma y única mujer, lo cual quedó establecido por san Gregorio Magno, pasando así a la liturgia romana, como puede verse en el oficio y la misa del 22 de julio del usus antiquior (pues tanto la Liturgia de las Horas como el Misal más recientes evitan cuidadosamente la identificación).

A comienzos del 1936, concretamente el 7 de enero, quedaron disueltas las primeras Cortes ordinarias de la Segunda República y convocadas las elecciones generales que tuvieron lugar el 16 de febrero de 1936 y dieron la victoria al Frente Popular formado por republicanos, socialistas, comunistas, sindicalistas y el Partido Obrero de Unificación Marxista. De esta forma llegaron al poder algunos de los partidos más violentos y exaltados, creando una situación tan insostenible que los exponentes más moderados del ejecutivo fueron incapaces de controlar.

A comienzos del 1936, concretamente el 7 de enero, quedaron disueltas las primeras Cortes ordinarias de la Segunda República y convocadas las elecciones generales que tuvieron lugar el 16 de febrero de 1936 y dieron la victoria al Frente Popular formado por republicanos, socialistas, comunistas, sindicalistas y el Partido Obrero de Unificación Marxista. De esta forma llegaron al poder algunos de los partidos más violentos y exaltados, creando una situación tan insostenible que los exponentes más moderados del ejecutivo fueron incapaces de controlar. Varias decenas de sacerdotes fueron entonces amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias; otros fueron expulsados de forma violenta; varias casas rectorales fueron incendiadas y saqueadas y otras pasaron a manos de las autoridades locales; la misma suerte corrieron algunos centros católicos y numerosas comunidades religiosas; en algunos pueblos de diversas provincias no dejaron celebrar el culto, prohibiendo el toque de campanas, la procesión con el Viático y otras manifestaciones religiosas; también fueron profanados algunos cementerios y sepulturas como la del obispo de Teruel, Antonio Ibáñez Galiano, enterrado en la iglesia de las Franciscanas Concepcionistas de Yecla (Murcia) y los cadáveres de las religiosas del mismo convento.

Varias decenas de sacerdotes fueron entonces amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias; otros fueron expulsados de forma violenta; varias casas rectorales fueron incendiadas y saqueadas y otras pasaron a manos de las autoridades locales; la misma suerte corrieron algunos centros católicos y numerosas comunidades religiosas; en algunos pueblos de diversas provincias no dejaron celebrar el culto, prohibiendo el toque de campanas, la procesión con el Viático y otras manifestaciones religiosas; también fueron profanados algunos cementerios y sepulturas como la del obispo de Teruel, Antonio Ibáñez Galiano, enterrado en la iglesia de las Franciscanas Concepcionistas de Yecla (Murcia) y los cadáveres de las religiosas del mismo convento. El carácter de las manifestaciones de Garabandal ha sido objeto de sucesivas notas informativas de los obispos de la diócesis de Santander (que, recordemos, es bajo cuya jurisdicción se halla el pueblo. Tan pronto como el 26 de agosto de 1961, es decir, a dos meses escasos de la primera de las apariciones, el Dr. Doroteo Fernández (1913-1989), administrador apostólico de la sede santanderina entre mayo de 1961 y enero de 1962, emitió una primera nota, en la que afirmaba que “es prematuro cualquier juicio definitivo que quiera pronunciarse sobre la cuestión”, postura prudente y ecuánime, dentro de la práctica habitual de la Iglesia.

El carácter de las manifestaciones de Garabandal ha sido objeto de sucesivas notas informativas de los obispos de la diócesis de Santander (que, recordemos, es bajo cuya jurisdicción se halla el pueblo. Tan pronto como el 26 de agosto de 1961, es decir, a dos meses escasos de la primera de las apariciones, el Dr. Doroteo Fernández (1913-1989), administrador apostólico de la sede santanderina entre mayo de 1961 y enero de 1962, emitió una primera nota, en la que afirmaba que “es prematuro cualquier juicio definitivo que quiera pronunciarse sobre la cuestión”, postura prudente y ecuánime, dentro de la práctica habitual de la Iglesia.  La tercera nota, emanada por Mons. Eugenio Beitia Aldazábal (1902-1985), obispo de Santander entre enero de 1962 y enero de 1965, data del 7 de octubre de 1962 y reza: “tales fenómenos carecen de todo signo de sobrenaturalidad y tienen una explicación de carácter natural”. Este juicio era, sin duda, prematuro, pues la comisión episcopal nombrada al efecto de indagar lo que estaba ocurriendo en Garabandal no realizó ningún examen serio de carácter científico. Será por esto que la cuarta nota fue más prudente. Ésta, la segunda de Mons. Beitia (en calidad de administrador apostólico, pues había renunciado al obispado), lleva por fecha 8 de julio de 1965; en ella se exhorta a no fomentar las manifestaciones (tal vez debido a los excesos de celo de algunos de sus seguidores), declarando no obstante que, “no hemos encontrado materia de censura eclesiástica condenatoria, ni en la doctrina ni en las recomendaciones espirituales que se han divulgado en esta ocasión, como dirigidas a los fieles cristianos, ya que contienen una exhortación a la oración y al sacrificio, a la devoción eucarística, al culto de Nuestra Señora en formas tradicionalmente laudables y al santo temor de Dios, ofendido por nuestros pecados. Repiten simplemente la doctrina corriente de la Iglesia en esta materia”. Aquí el prelado se ciñó acertadamente a lo que era de su competencia propia, sin meterse en honduras científicas que no le correspondían en cuanto obispo.

La tercera nota, emanada por Mons. Eugenio Beitia Aldazábal (1902-1985), obispo de Santander entre enero de 1962 y enero de 1965, data del 7 de octubre de 1962 y reza: “tales fenómenos carecen de todo signo de sobrenaturalidad y tienen una explicación de carácter natural”. Este juicio era, sin duda, prematuro, pues la comisión episcopal nombrada al efecto de indagar lo que estaba ocurriendo en Garabandal no realizó ningún examen serio de carácter científico. Será por esto que la cuarta nota fue más prudente. Ésta, la segunda de Mons. Beitia (en calidad de administrador apostólico, pues había renunciado al obispado), lleva por fecha 8 de julio de 1965; en ella se exhorta a no fomentar las manifestaciones (tal vez debido a los excesos de celo de algunos de sus seguidores), declarando no obstante que, “no hemos encontrado materia de censura eclesiástica condenatoria, ni en la doctrina ni en las recomendaciones espirituales que se han divulgado en esta ocasión, como dirigidas a los fieles cristianos, ya que contienen una exhortación a la oración y al sacrificio, a la devoción eucarística, al culto de Nuestra Señora en formas tradicionalmente laudables y al santo temor de Dios, ofendido por nuestros pecados. Repiten simplemente la doctrina corriente de la Iglesia en esta materia”. Aquí el prelado se ciñó acertadamente a lo que era de su competencia propia, sin meterse en honduras científicas que no le correspondían en cuanto obispo. El domingo 18 de junio de 1961, es decir hace cincuenta años, tuvo lugar la primera de una serie de manifestaciones conocidas como las apariciones de Garabandal. Conviene repasar la historia de las manifestaciones de San Sebastián en dicha localidad, pueblo situado en una pequeña meseta en medio de las estribaciones de la cordillera Cantábrica, a 600 metros de altura y a 90 kilómetros de Santander (a cuya provincia pertenece y de cuya circunscripción episcopal depende eclesiásticamente), con una población de alrededor de 300 habitantes hacia 1960. En este lugar vivían cuatro niñas, unidas por vínculo de amistad: Conchita González González (nacida el 7 de febrero de 1949), Jacinta González González (nacida el 27 de abril de 1949), Mari Loli Mazón González (nacida el 1º de mayo de 1949) y Maricruz González Barrido (nacida el 21 de junio de 1950). A pesar del apellido González, común a las cuatro, no tenían parentesco próximo entre sí. Así pues, tres de ellas tenían 12 años y la cuarta 11 en el momento en que se convirtieron en protagonistas de uno de los fenómenos más interesantes en la historia de las revelaciones privadas.

El domingo 18 de junio de 1961, es decir hace cincuenta años, tuvo lugar la primera de una serie de manifestaciones conocidas como las apariciones de Garabandal. Conviene repasar la historia de las manifestaciones de San Sebastián en dicha localidad, pueblo situado en una pequeña meseta en medio de las estribaciones de la cordillera Cantábrica, a 600 metros de altura y a 90 kilómetros de Santander (a cuya provincia pertenece y de cuya circunscripción episcopal depende eclesiásticamente), con una población de alrededor de 300 habitantes hacia 1960. En este lugar vivían cuatro niñas, unidas por vínculo de amistad: Conchita González González (nacida el 7 de febrero de 1949), Jacinta González González (nacida el 27 de abril de 1949), Mari Loli Mazón González (nacida el 1º de mayo de 1949) y Maricruz González Barrido (nacida el 21 de junio de 1950). A pesar del apellido González, común a las cuatro, no tenían parentesco próximo entre sí. Así pues, tres de ellas tenían 12 años y la cuarta 11 en el momento en que se convirtieron en protagonistas de uno de los fenómenos más interesantes en la historia de las revelaciones privadas. En eso, sintieron un fragor como de trueno. Miraron hacia el cielo pensando en una tormenta de verano, pero no vieron nubes. Conchita cayó en la cuenta de que habían obrado mal tomando fruta en huerto ajeno y dijo a las otras que quizás habían entristecido al ángel de la guarda con su acción, inspirada seguramente por el diablo. En su ingenuidad, empezaron a tirar guijarros a su izquierda, del lado en que pensaban que se hallaba el tentador según lo que por entonces se explicaba a los niños al instruírseles en el catecismo. Fue en medio de esta acción cuando Conchita vio un ángel, cayendo en arrobamiento y no dejando de exclamar “¡Ah, ah!”. Las demás niñas pensaron que su amiga era presa de un ataque e iban a avisar a su madre cuando también ellas cayeron en éxtasis y exclamaron al unísono: ¡Ay, el Ángel!”.

En eso, sintieron un fragor como de trueno. Miraron hacia el cielo pensando en una tormenta de verano, pero no vieron nubes. Conchita cayó en la cuenta de que habían obrado mal tomando fruta en huerto ajeno y dijo a las otras que quizás habían entristecido al ángel de la guarda con su acción, inspirada seguramente por el diablo. En su ingenuidad, empezaron a tirar guijarros a su izquierda, del lado en que pensaban que se hallaba el tentador según lo que por entonces se explicaba a los niños al instruírseles en el catecismo. Fue en medio de esta acción cuando Conchita vio un ángel, cayendo en arrobamiento y no dejando de exclamar “¡Ah, ah!”. Las demás niñas pensaron que su amiga era presa de un ataque e iban a avisar a su madre cuando también ellas cayeron en éxtasis y exclamaron al unísono: ¡Ay, el Ángel!”.

Según el Chronicon Sampiri (siglos X-XI), el papa Juan IX habría urgido a Alfonso III para que fuese consagrada una basílica, reedificada por este rey sobre la tumba de Santiago. Esta consagración ciertamente revistió gran solemnidad, realzada con la presencia de los obispos de Huesca, León, Astorga, Oviedo, Salamanca, Coria, Coimbra, Lamego, Viseo, Oporto, Braga, Túy, Orense, Lugo, Britonia y Zaragoza con el propio de Iria, llamado Sisenando. También se dice que los monjes de Tours en Francia hacia el 906 escribieron a Alfonso III deseando informes concretos sobre el sepulcro del apóstol, al paso que solicitaban una limosna pecuniaria, que el monarca se la concedió de buen grado.

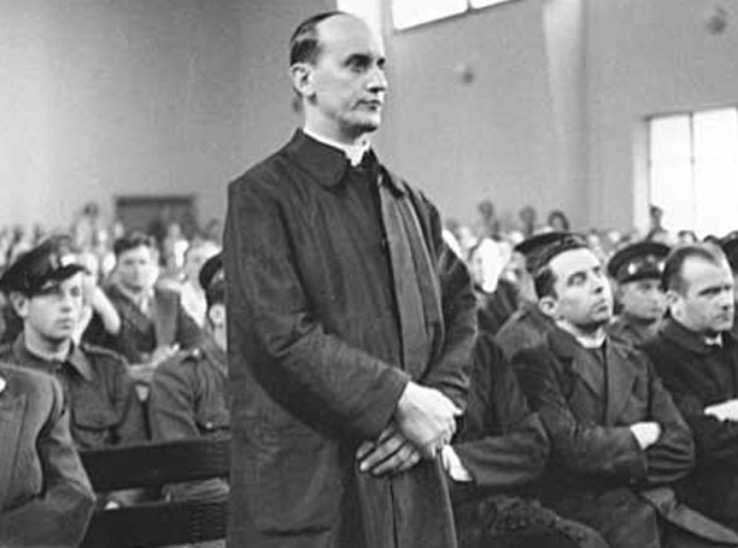

Según el Chronicon Sampiri (siglos X-XI), el papa Juan IX habría urgido a Alfonso III para que fuese consagrada una basílica, reedificada por este rey sobre la tumba de Santiago. Esta consagración ciertamente revistió gran solemnidad, realzada con la presencia de los obispos de Huesca, León, Astorga, Oviedo, Salamanca, Coria, Coimbra, Lamego, Viseo, Oporto, Braga, Túy, Orense, Lugo, Britonia y Zaragoza con el propio de Iria, llamado Sisenando. También se dice que los monjes de Tours en Francia hacia el 906 escribieron a Alfonso III deseando informes concretos sobre el sepulcro del apóstol, al paso que solicitaban una limosna pecuniaria, que el monarca se la concedió de buen grado. Aparece en la prensa de estos días que una asociación de víctimas del Holocausto se ha declarado decepcionada por la visita del papa Benedicto XVI a la tumba del cardenal Aloysius Stepinac, beato mártir de la Iglesia católica, al que ya en vida acompañó la polémica por las acusaciones que recibió de haber tenido un papel ambiguo durante el régimen pro-nazi ustasha. “Los supervivientes del Holocausto se unen a todas las víctimas del régimen pro-nazi Ustasha expresando su decepción por el homenaje del papa Benedicto XVI al cardenal Stepinac", recalcó en un comunicado Elan Steinberg, de la asociación estadounidense “American gathering of Holocaust Survivors and their Descendants". “Stepinac era un defensor ardiente de los ustashi cuyas crueldades fueron tan extremas que incluso chocaron a algunos de sus jefes nazis", añadió Steinberg en este comunicado.

Aparece en la prensa de estos días que una asociación de víctimas del Holocausto se ha declarado decepcionada por la visita del papa Benedicto XVI a la tumba del cardenal Aloysius Stepinac, beato mártir de la Iglesia católica, al que ya en vida acompañó la polémica por las acusaciones que recibió de haber tenido un papel ambiguo durante el régimen pro-nazi ustasha. “Los supervivientes del Holocausto se unen a todas las víctimas del régimen pro-nazi Ustasha expresando su decepción por el homenaje del papa Benedicto XVI al cardenal Stepinac", recalcó en un comunicado Elan Steinberg, de la asociación estadounidense “American gathering of Holocaust Survivors and their Descendants". “Stepinac era un defensor ardiente de los ustashi cuyas crueldades fueron tan extremas que incluso chocaron a algunos de sus jefes nazis", añadió Steinberg en este comunicado. Estas influencias ideológicas todavía se pueden constatar en algunas de las biografías de Stepinac publicadas, según idiomas, por la conocida enciclopedia digital Wikipedia: Mientras que la versión española presenta al cardenal como colaborador del Eje nazi, en croata aparece como la voz que se alzó en su país contra las leyes nazis y la persecución de los judíos. En inglés, la enciclopedia colaborativa subraya su obra a favor de los judíos y los perseguidos del nazismo, aunque le presenta como colaborador del régimen Ustasha; algo en lo que difiere la edición en francés, mostrando cómo apoyó al Estado Independiente Croata, pero condenó con fuerza los atropellos de su régimen.

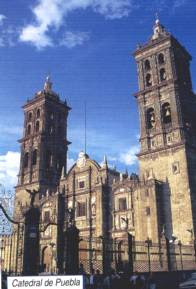

Estas influencias ideológicas todavía se pueden constatar en algunas de las biografías de Stepinac publicadas, según idiomas, por la conocida enciclopedia digital Wikipedia: Mientras que la versión española presenta al cardenal como colaborador del Eje nazi, en croata aparece como la voz que se alzó en su país contra las leyes nazis y la persecución de los judíos. En inglés, la enciclopedia colaborativa subraya su obra a favor de los judíos y los perseguidos del nazismo, aunque le presenta como colaborador del régimen Ustasha; algo en lo que difiere la edición en francés, mostrando cómo apoyó al Estado Independiente Croata, pero condenó con fuerza los atropellos de su régimen. Personaje interesantísimo de la Iglesia española y americana del siglo XVII, la polémica acompañó al Beato Juan de Palafox (que ya casi podemos llamarle así a los pocos días de su beatificación) durante su vida y también después de su muerte: A causa de su enfrentamiento con algunos religiosos de la Compañía de Jesús durante el periodo en que fue obispo de Puebla de los Ángeles y posteriormente Arzobispo de México, sabido es tuvo que dejar aquellas tierras y volver a España en 1653, donde pastoreó la diócesis de Osma hasta su muerte algunos años después.

Personaje interesantísimo de la Iglesia española y americana del siglo XVII, la polémica acompañó al Beato Juan de Palafox (que ya casi podemos llamarle así a los pocos días de su beatificación) durante su vida y también después de su muerte: A causa de su enfrentamiento con algunos religiosos de la Compañía de Jesús durante el periodo en que fue obispo de Puebla de los Ángeles y posteriormente Arzobispo de México, sabido es tuvo que dejar aquellas tierras y volver a España en 1653, donde pastoreó la diócesis de Osma hasta su muerte algunos años después. Debido a su papel en el contencioso mencionado, encontró la hostilidad de los jesuitas, lo que motivó su gran animadversión hacia ellos. En dos ocasiones (1647 y 1649) manifestó mediante quejas formales ante el papado de Roma sus desavenencias. Inocencio X, sin embargo, rechazó estimar sus censuras, y todo lo que pudo obtener fue un informe de 14 de mayo de 1648 que instaba a los jesuitas a respetar la jurisdicción episcopal. Como se ha dicho, en 1653 los jesuitas consiguieron su traslado a España.

Debido a su papel en el contencioso mencionado, encontró la hostilidad de los jesuitas, lo que motivó su gran animadversión hacia ellos. En dos ocasiones (1647 y 1649) manifestó mediante quejas formales ante el papado de Roma sus desavenencias. Inocencio X, sin embargo, rechazó estimar sus censuras, y todo lo que pudo obtener fue un informe de 14 de mayo de 1648 que instaba a los jesuitas a respetar la jurisdicción episcopal. Como se ha dicho, en 1653 los jesuitas consiguieron su traslado a España. RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO

Sor Lucía dos Santos, la vidente que con el tiempo llegó a ser carmelita descalza, murió en el Carmelo de Coimbra en 2005 y hoy va camino de los altares, en distintos años, y siempre guiada por la obediencia, cuenta lo que pasó en la vida de los tres videntes como consecuencia de las apariciones, y nos ofrece el retrato de Jacinta (1ª Memoria) y de Francisco (4ª Memoria). Hacen gala de gran realismo, pues parten de la explicación de cómo eran estos hermanos y, lo que quizás es más importante, lo que Lucía sentía hacia ellos.

Sor Lucía dos Santos, la vidente que con el tiempo llegó a ser carmelita descalza, murió en el Carmelo de Coimbra en 2005 y hoy va camino de los altares, en distintos años, y siempre guiada por la obediencia, cuenta lo que pasó en la vida de los tres videntes como consecuencia de las apariciones, y nos ofrece el retrato de Jacinta (1ª Memoria) y de Francisco (4ª Memoria). Hacen gala de gran realismo, pues parten de la explicación de cómo eran estos hermanos y, lo que quizás es más importante, lo que Lucía sentía hacia ellos.

“Gli elementi principali dunque di questa procedura che si era andata formando in epoca merovingia e aveva preso una certa consistenza in era carolingia, sono: publica fama di santità e di miracoli (o di martirio), presentazione al Vescovo diocesano o al Sinodo (diocesano, provinciale) di una vita appositamente composta, con particolare rilievo dei miracoli, attribuiti al ‘santo’, approvazione ossia consenso ufficiale al culto, che si apre con l’elevazione o la traslazione”

“Gli elementi principali dunque di questa procedura che si era andata formando in epoca merovingia e aveva preso una certa consistenza in era carolingia, sono: publica fama di santità e di miracoli (o di martirio), presentazione al Vescovo diocesano o al Sinodo (diocesano, provinciale) di una vita appositamente composta, con particolare rilievo dei miracoli, attribuiti al ‘santo’, approvazione ossia consenso ufficiale al culto, che si apre con l’elevazione o la traslazione”