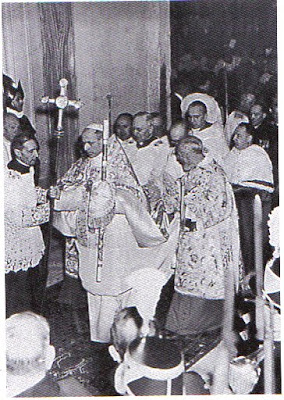

Pío XII y el esplendor de su coronación papal

HACE 75 AÑOS ERA CORONADO EL VENERABLE PÍO XII

RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO

Continuando con la crónica de los acontecimientos que hace setenta y cinco años marcaron el comienzo del largo, dramático y decisivo pontificado del venerable Pío XII, toca ahora referirnos al día de su coronación (hoy denominada “inicio del ministerio petrino”). Para este capítulo nos ha servido de guía inestimable la descripción que trae nuestro amigo el Padre Apeles en su libro “El Papa ha muerto. ¡Viva el Papa” (en cuya documentación nos honramos en colaborar). Procedamos, pues, con el relato del trascendental día con el que Eugenio Pacelli, elegido el 3 de marzo precedente, fue investido formalmente como Romano Pontífice, último gran fasto en una Europa abocada ya al desastre de una guerra de inédita crueldad.

Tres días antes de la fecha fijada para la solemne coronación, monseñor Carlo Respighi, prefecto de las Ceremonias Pontificias, envió la llamada intimatio, citando a las 8 de la mañana (saltem hora octava) del 12 de marzo de 1939 a todos los dignatarios y componentes de la corte pontificia (capilla y familia) y a los ministros que debían servir en la gran ceremonia para que se encontraran en el Aula de las Congregaciones. En el mismo escrito se precisaba minuciosamente la indumentaria de cada dignidad y grado, el orden del cortejo que debía acompañar al Santo Padre, la colocación en el recinto de la Basílica y un resumen de las distintas partes de la celebración. Cada uno de los asistentes debía hacerse al menos una cierta “composición de lugar” de la parte que tomaría en ella, aunque el ordenamiento y la sincronización –labor verdaderamente prodigiosa– corriera a cargo de los maestros de ceremonias, en quienes no se sabría si admirar más el exacto sentido “coreográfico” o la paciencia que tenían que desplegar (ya que no se podía contar siempre con la docilidad y destreza de los concurrentes ni mucho menos).

Así pues, el día y hora señalados, los señores cardenales de la Santa Iglesia Romana se presentaron en el lugar establecido revestidos de su púrpura, con calzado y birrete escarlata. Una vez reunidos, dejaron sus respectivas mucetas y manteletas para ponerse los roquetes blancos de encaje y las capas magnas de seda rojas con el armiño de su condición principesca. Sus secretarios, que hacían de caudatarios, vestían de violeta. Los camareros de honor, los clérigos de la Reverenda Cámara Apostólica, los camareros secretos de capa y espada participantes y demás cubicularios, los votantes del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y los auditores de la Sacra Rota se revistieron con pluviales también rojos (pues rojo es el color del Papa). Patriarcas, metropolitanos, arzobispos y obispos iban en hábito de coro con sus sotanas y capas violetas. Los abades y los superiores generales de las órdenes y congregaciones mayores llevaban sus respectivos hábitos, que formaban un caleidoscopio de lo más variopinto.

Así pues, el día y hora señalados, los señores cardenales de la Santa Iglesia Romana se presentaron en el lugar establecido revestidos de su púrpura, con calzado y birrete escarlata. Una vez reunidos, dejaron sus respectivas mucetas y manteletas para ponerse los roquetes blancos de encaje y las capas magnas de seda rojas con el armiño de su condición principesca. Sus secretarios, que hacían de caudatarios, vestían de violeta. Los camareros de honor, los clérigos de la Reverenda Cámara Apostólica, los camareros secretos de capa y espada participantes y demás cubicularios, los votantes del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y los auditores de la Sacra Rota se revistieron con pluviales también rojos (pues rojo es el color del Papa). Patriarcas, metropolitanos, arzobispos y obispos iban en hábito de coro con sus sotanas y capas violetas. Los abades y los superiores generales de las órdenes y congregaciones mayores llevaban sus respectivos hábitos, que formaban un caleidoscopio de lo más variopinto.

En la Basílica Vaticana los sampietrini habían dispuesto impecablemente el escenario donde iba a tener lugar la representación más esplendorosa del mundo. Más de un problema técnico habían tenido que resolver para poder disponer estrados y tribunas en el crucero, junto a las pilastras centrales y en el ábside, en alto y en bajo, destinadas a acoger una nutrida y heterogénea asistencia, para la que no daban abasto los asientos a lo largo de la nave central. Hubo que hacer retroceder los órganos monumentales a fin de ganar espacio para colocar cuatro nuevas tribunas. La Radio y la Prensa tenían las suyas. Era la primera vez que se acondicionaba en San Pedro un lugar especial destinado a los corresponsales venidos de todas partes del mundo para cubrir un acontecimiento único en su género.

En el fondo del ábside, bajo la Gloria de Bernini, se había instalado un trono recubierto de plata: la cátedra papal. A sus lados se situaban los bancos destinados a los arzobispos y obispos asistentes al solio; en el centro del ábside, los de los cardenales, patriarcas, arzobispos y obispos no asistentes al solio, abades de las órdenes monásticas, protonotarios apostólicos y superiores generales de los religiosos. A derecha e izquierda del ábside hallábanse las tribunas reservadas a los soberanos y jefes de Estado, cuerpo diplomático y al Gran Maestre, comendadores y caballeros de la soberana Militar Orden de Malta, y a la nobleza y el patriciado romanos. El servicio de honor de las mismas correspondía a los camareros honorarios y secretos de capa y espada. En la pilastra de Santa Elena estaba ubicada la tribuna del coro de la Capilla Sixtina y frente a ella la del coro de la Capilla Julia. Bajo esta última estaba el estrado reservado a los parientes del Papa: los Pacelli. Los demás invitados y delegaciones se repartían por el resto de las tribunas y asientos.

A la luz de los potentes focos, todo el grandioso templo refulgía con el oro y el granate de los damascos y terciopelos con que se habían recubierto palcos, tribunas y columnas y con el reflejo de lámparas, candelabros y dorados estucos. Exquisitos tapice seicentescos colgaban de los muros. Destacaban sobre la puerta central los de Alejandro VII, que flanqueaban el que llevaba las armas del nuevo papa (tejido rápidamente para la ocasión). Encima de la mensa del altar papal habían sido colocados el crucifijo y los candelabros de plata maciza cincelados por Benevenuto Cellini en el siglo XVI, joyas sin igual del arte de la orfebrería. Por delante cubría el altar un suntuoso antipendio o frontal de Clemente VIII. También había varios soportes para colocar las distintas mitras que durante la ceremonia usaría el Santo Padre. La Confesión se hallaba engalanada con una auténtica selva de coronas y guirnaldas de flores y entrelazados vegetales. Las más ricas alfombras cubrían la predela y las gradas del altar. Todos los utensilios litúrgicos estaban preparados sobre una credencia, de acuerdo con las claras prescripciones del uso romano codificadas por monseñor Menghini, especialista en la materia pocos años antes.

A las 8 y media de la mañana, mientras todas las campanas de Roma repicaban jubilosamente, ya se hallaba pronto el cortejo papal para la solemne marcha. El Santo Padre Pío XII llegó desde sus estancias al aula de los Paramentos, donde se revistió con la falda, la estola y el manto con broche de pedrería. Ceñida la mitra, ascendió a la silla gestatoria, que alzaron los sediarios vestidos con la palandra escarlata. A una señal de monseñor Respighi se puso en movimiento la imponente comitiva, que descendió como una cascada de fábula por la Scala Regia. Una rutilante sucesión de cascos del Renacimiento, corazas y armaduras, yelmos con sus crines y penachos, espadones y morriones, espadas, picas y alabardas, áureas presillas y cartucheras, galones, charreteras y cordones trenzados de oro y plata se combinaba con la de irisadas túnicas rojas, golillas, negras casacas fileteadas de amaranto, encajes, calzas y charoles. Difícilmente podría imaginarse un cuadro con más variedad plástica.

Precedían un ceremoniero, los procuradores de los distintos colegios que conformaban la antigua corte pontificia y dos alabarderos de la Guardia Suiza. A continuación, y por su orden, venían todos y cada uno de los componentes de la capilla y de la familia pontificias, entre los cuales destacaban: monseñor Diego Venini, vestiario, llevando sobre un cojín la tiara papal; los capellanes comunes, portadores de las mitras pretiosae (recamadas e incrustadas con pedrería); los capellanes secretos, portadores de las otras mitras; los cantores de la capilla pontificia con su maestro director perpetuo monseñor Lorenzo Perosi; el decano del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, con el turíbulo humeante; un auditor de la Sacra Rota revestido con tunicela en calidad de crucífero papal y rodeado de siete votantes de la Signatura como ceroferarios; un prelado auditor de la Rota que haría de subdiácono de rito latino y el subdiácono y diácono de rito griego; el Sacro Colegio de cardenales, cada uno con su respectivo caudatario. Todos ellos precedían al Papa, que era llevado sobre la silla gestatoria, entre los flabelos de pluma de avestruz y rodeado de un destacamento de la Guardia Noble, los maceros y otro destacamento de la Guardia Suiza. Cerraban la procesión otros dignatarios y un regimiento de la Guardia Suiza.

Tras atravesar el Portón de Bronce (acceso oficial al Palacio Apostólico) el cortejo siguió hacia la plaza y en un cierto lugar hizo un recodo hacia la derecha dirigiéndose por en medio de una muchedumbre exultante hacia la basílica. Al llegar al pórtico, todos los miembros del séquito papal se acomodaron cerca de la estatua de Constantino, en el extremo derecho del peristilo. La cruz papal de detuvo y dejó pasar al resto. Descendió Pío XII de la silla gestatoria mientras las trompetas de plata anunciaban su llegada. Salió a recibirle el capítulo y el clero de San Pedro (recuérdese que Pacelli había sido su arcipreste). El coro de la Capilla Julia entonó el Tu es Petrusmientras el Santo Padre iba a sentarse en un trono erigido junto a la Puerta Santa para recibir una nueva adoratio, que se verifica delante de los invitados de nota (que se hallan en tribunas levantadas en el brazo de Carlomagno). Acabado este acto de homenaje, vuelve el pontífice a la silla gestatoria y vuelve a organizarse la procesión, que entra en el templo después de haberlo hecho los invitados. Los cardenales, seguidos de sus caudatarios se detuvieron en la capilla de San Gregorio mientras el Papa efectuaba su ingreso en San Pedro al son de trompetas. Llevado a la capilla del Sacramento, se puso a orar ente la sagrada custodia con la hostia consagrada. De aquí pasó a la capilla de San Gregorio, donde recibió la adoratio esta vez del Sacro Colegio, después de lo cual se levantó, entonando el versículo para dar comienzo a la hora canónica de Tercia, cantada por el cabildo secundado por los coros. Durante el oficio, Pacelli llevó a cabo, ayudado por sus familiares, el laborioso ritual de revestirse para la misa papal.

Una vez ceñida una de las mitras preciosas, volvió el Papa a subir en la silla gestatoria para ir a celebrar. La procesión estaba compuesta ahora por los ministrantes del altar, cuyos paramentos constelados de pedrería disparaban los reflejos de luz en todas direcciones. La dirigía hacia el ábside de la basílica el cardenal protodiácono Caccia-Dominioni blandiendo la férula, largo bastón rojo guarnecido de plata. Frente a él caminaba un ceremoniero llevando una caña de plata, en cuyos extremo había unas vedejas de estopa. Por tres veces se detuvo, prendió fuego a la estopa y levantó la caña mostrándola al Papa mientras cantaba: “Pater Sancte: sic transit gloria mundi!” (Santo Padre: ¡así pasa la gloria del mundo!). Esta advertencia hecha tan gráficamente en medio de la pompa extraordinaria e insuperable del momento no podía dejar de ser estremecedora por lo contratante y fuera de lugar. De un golpe se pasaba del Gloria y los hosanna al Miserere y Dies irae. Pareciera que con este rito la Iglesia hubiera querido reunir todo lo que provoca la ambición en este mundo, todo lo que hace la grandeza de los mortales, para soplar sobre ello y enseñar que, al fin y al cabo, no es nada.

Al pasar el Papa por la cuadratura del ábside, abandonó la silla gestatoria y, mientras se retiraban los servidores y los flabelos eran colocados a ambos lados del trono, se encontró en la predela del altar con los tres últimos cardenales del orden de los presbíteros, a los que dio el abrazo de la paz. Retirada que le fue la mitra, dio comienzo a la misa, que, por ser la de coronación, tenía un ritual especial. Después de la absolución al pie del altar, tres de los cardenales-obispos subieron a él con el Papa y pronunciaron sucesivamente tres oraciones, encomendándolo a Dios. El cardenal protodiácono le impuso entonces el palio (símbolo de su autoridad sacerdotal como metropolitano de la provincia Romana), que fue fijado al fanón por el subdiácono apostólico. Pío XII se sentó después sobre el trono y recibió de toda la Jerarquía presnte una última adoratio, acabada la cual se levantó para dar inicio a la misa de los catecúmenos. Tras la colecta in die coronationis Papae, el cardenal Caccia-Dominioni descendió, acompañado de varios dignatarios de la corte pontificia, junto al sepulcro de San Pedro y comenzó las hermosas Letanías de los Santos. El coro invocó:“Domino nostro Pio a Deo decreto, Summo Pontifici ac universali Papae, vita!” (A nuestro Señor Pío, instituido por Dios, al Sumo Pontífice y Papa universal ¡larga vida!). Después de lo cual, se continuó la misa, como de costumbre, con el canto sucesivo de la epístola y del evangelio en griego y en latín, respectivamente por los subdiáconos y diáconos de ambos ritos.

La misa prosiguió con el ofertorio y el canon, entre los cuales, los coros iban ejecutando las obras maestras de la polifonía romana. A la elevación de la hostia y el cáliz, las trompetas de plata atacan la majestuosa marcha de Baini para saludar al Rey de la Gloria, transubstanciado entre las manos de su vicario en la Tierra. Después de un estruendoso amén que rubrica lleno de fe la elevación menor, entonó el Papa y cantó solo todo el Pater noster, como queriendo, a imitación de Jesucristo, enseñar a orar a sus hijos. Mientras el coro cantaba el Agnus Dei, se preparó para la comunión, que hizo al pie del trono, de rodillas. Era privativo del Romano Pontífice sumir el sanguis sorbiéndolo a través de una cánula de plata. Finalizadas las abluciones, la misa entró en su recta final. La antífona de comunión interpretada por los músicos, insistía en la idea dominante del día: “Tu es Petrus”. El Papa cantó la postcomunión, dio la bendición y recitó el prólogo de San Juan, tras lo cual subió una vez más a la silla gestatoria, que lo esperaba.

Aquí tuvo lugar una curiosa ceremonia. El cardenal arcipreste de San Pedro se aproximó acompañado del deán del capítulo y de otro de los canónigos, y ofreció a Pío XII una faltriquera de seda blanca recamada en oro y conteniendo 25 julios (antigua moneda papal), al tiempo que decía: “Beatissime Pater, Capitulum et Canonici hujus Sacrosanctae Basilicae Sanctitati Vestrae offerunt consuetum presbyterium pro missa bene cantata”. ¡Se trataba del estipendio por haber cantado bien la misa! Al fin y al cabo, el Papa había ejercido su oficio sacerdotal y tenía derecho, en palabras de San Pablo, a “vivir del altar”. Recibida la faltriquera, la pasó al cardenal protodiácono, quien a su vez la dio a guardar a su caudatario. El Pontífice debía ser llevado ahora a donde iba a tener lugar la coronación: en la loggia central exterior de San Pedro. Las trompetas de plata tocaron esta vez la marcha de Longhi y todo el público que se hallaba en la basílica fue saliendo, en orden inverso al que entraron, a la plaza enmarcada por la grandiosa columnata de Bernini, donde ya esperaba el pueblo romano y todos los que habían venido desde fuera de la Ciudad Eterna para presenciar un acontecimiento que iba a ser para muchos único en sus vidas.

La procesión papal, entretanto, salió por la puerta central de la basílica al atrio e hizo el camino inverso al de entrada. A través de la Scala y la Sala Regias ganó el Aula de las Bendiciones. Allí se detuvo hasta que todos los que estaban dentro del templo se hubieron acomodado fuera, en la plaza. Las campanas volvían a repicar con gran júbilo. Los graves y profundos tañidos del campanone de San Pedro marcaban el compás de los de sus hermanas de bronce. En la Loggia de las Bendiciones –el balcón central de la fachada– se había alzado el nivel del suelo mediante un entarimado con el objeto de hacer más visible la ceremonia que de allí a pocos momentos iba a tener lugar.

Precedía al Papa el marqués Patrizi Naro di Montoro, vexillifer o portaestandarte hereditario de la Santa Iglesia, en uniforme escarlata, llevando el gonfalón (de ahí su antiguo título de confaloniere) de la Santa Sede, que recordaba las victorias de las armas cristianas en las guerras contra los infieles. El vexillifer se colocó a la derecha con el pabellón izado. El Santo Padre, revestido aún con todos los ornamentos de la misa, llevaba la mitra constelada (gemmata). En el momento en que apareció por la loggia la muchedumbre lo vitoreó con entusiasmo desbordante, ahogando las notas del himno pontificio (compuesto por Charles Gounod) y de las marchas militares que ejecutaban las bandas. Los regimientos de las guardias vaticanas y de las fuerzas de orden italianas se cuadraron militarmente. Todas las banderas se inclinaron en señal de acatamiento.

El cardenal decano Caccia-Dominioni entonó lo más alto que pudo –para hacerse oír– la antífona conveniente, que no podía ser más a propósito: “Corona aurea super caput eius” (Una corona de oro sobre su cabeza). Los cantores prosiguieron. Tras el versículo y su respuesta, el mismo purpurado cantó la oración dirigida al “Padre de los reyes” para que infundiera en el coronando lasa cualidades que deben brillar en quien ha de regir a las almas. El momento cumbre había llegado. El segundo cardenal del orden de los diáconos, Nicola Canali, quitó la mitra de la cabeza de Su Santidad mientras el cardenal protodiácono tomaba la tiara del cojín que le presentó el vestiario, monseñor Venini. Con gesto seguro la colocó sobre las augustas sienes de Pío XII al tiempo que pronunciaba las palabras rituales, pletóricas de significado y que resumen la concepción del Papado en el mejor estilo de la Edad Media:

“ACCIPE TIARAM TRIBVS CORONIS ORNATAM ET SCIAS TE ESSE PATREM PRINCIPVM, RECTOREM ORBIS IN TERRA, VICARIVM SALVATORIS NOSTRI IESV CHRISTI, CVI EST HONOR ET GLORIA IN SAECVLA SAECVLORVM” (Recibe la tiara de las tres coronas y sepas que eres el padre de los príncipes y de los reyes, rector del mundo aquí en la Tierra y Vicario de Nuestro Salvador Jesucristo, a Quien corresponde el honor y la gloria por los siglos de los siglos).

San Gregorio el Grande, Adriano I, san Gregorio VII, Alejandro III, Inocencio III, Bonifacio VIII… sus espíritus estarían presentes junto a los manes de los Cornelios, Catones, Julios, Augustos, Flavios, de los que fueron herederos, en esta hora de triunfo y apoteosis. El Papa ha aparecido sucesivamente tocado con la mitra y con la tiara. Precisamente Inocencio III dijo: “Mitra pro sacerdotio, corona pro regno” (la mitra es propia del poder espiritual; la tiara lo es del poder temporal). Hacía ya siglos que el Papado se había resignado a no ser ya árbitro de los potentados de este mundo y una década desde que Pío XI había renunciado definitivamente al poder temporal, conservando tan sólo el “mínimo indispensable” para asegurar la independencia de la Iglesia en orden a su misión espiritual. Pero si los hechos habían impuesto su razón incontestable, la coronación del nuevo Romano Pontífice era un recordatorio del irrenunciable derecho público de la Iglesia. Si el Papa ya no era rey sí podía amonestar a los soberanos: “Et nunc reges intelligite! Erudimini qui iudicatis terram!” (Ps II). Lo malo es que eran tiempos –y se avecinaban terribles– en los que los dirigentes de las naciones hacían oídos sordos.

El Papa recién coronado parecía más romano que nunca, con su perfil aquilino, su aristocrático continente y la serena grandeza que se desprendía de su persona. Había llegado el momento de concluir los ritos de la coronación mediante la bendición Urbi et orbi. Extendió sus brazos y los elevó en un gesto que iba a ser característico en él: como recogiendo todas las necesidades de sus hijos y de toda la humanidad para presentarlos a Dios, a quien dirigía la mirada extática. Uniendo sus manos en lo alto y juntándolas sobre su pecho, trazó tres signos de la cruz en distintas direcciones, repartiendo las gracias que la Santísima Trinidad se dignara conceder a través de su representante en la Tierra. No pudieron verse entonces los estilizados dedos de Pacelli, finísimos y largos, ni lo diáfano de sus blancas manos, por estar éstas cubiertas por las quirotecas. Pero el Papa marcó ya su estilo inconfundible de Pastor Angelicus. De hecho, así lo llamaría, contagiado por el entusiasmo popular, el cardenal Caccia-Dominioni, en cuanto los cortinajes de la loggia hurtaron a Pío XII de la vista de un gentío exultante.

En el Aula de los Paramentos, donde Pacelli procedió a despojarse de sus galas litúrgicas, el protodiácono siguió una tradición que remontaba a Benedicto XIV (cuyo nombre de pila era Próspero). Se dirigió al Santo Padre con las palabras del salmo 44: “Prospere procede et regna” (Avanza prósperamente y reina). Al papa Lambertini, que era un espíritu ameno y divertido, le había gustado la ocurrencia del cardenal Albani en 1740, la que hizo fortuna y se fue repitiendo a cada elección. También le formuló el voto de que viera “annos Beati Petri” (los años de Pedro), augurándole de esta manera un reinado largo, pues es sabido que los años que el primer papa dirigió la comunidad de Roma fueron veinticinco (del 42 al 67, pues antes estuvo en Antioquía). Sólo tres pontífices habían llegado a superar el cuarto de siglo sobre el sacro solio: Benedicto XIII o Pedro de Luna (28 años), el beato Pío IX (31 años) y León XIII (25 años). Pío XII era relativamente joven, pues tenía 63 años. Su salud había sido algo endeble, pero había sabido siempre sobreponerse a sus molestias haciendo despliegue de una gran voluntad. Tendría, sin embargo, que llegar a los 88 años para ver los años de Pedro.

Ahora sí, pasados los fastos con los que quedaba inaugurado oficialmente su pontificado, comenzaba para Pío XII la rutina diaria. Como era un hombre habituado al trabajo no le costó hacerse a ella, pero pensaría con un tanto de melancolía en el viaje a Suiza que había planeado para después del cónclave y que su elección como papa había cancelado definitivamente. Para Eugenio Pacelli en lo sucesivo ya no habría vida privada en el sentido de poder solazarse con períodos de sano ocio vacacional. La solicitud universal por las almas no le iba a dar tregua. Y pocos meses más tarde estallaría la Segunda Guerra Mundial, que sellaría la primera parte de su pontificado con caracteres de fuego y sangre. Contra ella, en un dramático radiomensaje, advertiría que “nada se pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra”. Pero las potencias terrenales hicieron oídos sordos al llamado del Romano Pontífice, como había pasado veinticinco años antes con el que les hiciera san Pío X (hortatio Dum Europa fere omnis, del 2 de agosto de 1914; AAS, vol. VI, n. 11, pág. 27).

1 comentario

Esta publicación tiene 2 comentarios esperando moderación...

Los comentarios están cerrados para esta publicación.