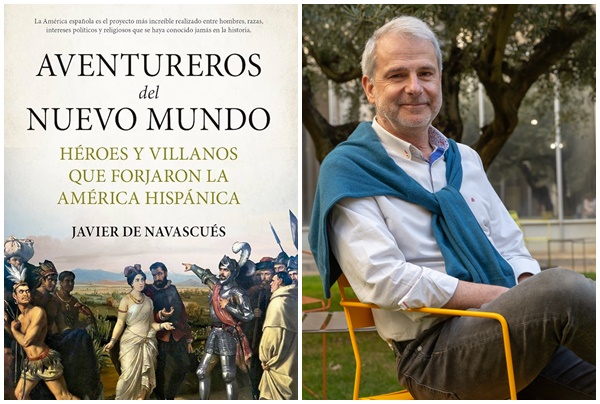

Javier de Navascués reflexiona sobre su libro Aventureros del Nuevo Mundo

Javier de Navascués es catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Navarra, y ha impartido clases y conferencias en universidades de Europa y América. Es autor de una veintena de libros y más de doscientos de artículos y capítulos de libro sobre la cultura y la literatura de Hispanoamérica.

¿Por qué decidió escribir un libro titulado Aventureros del Nuevo Mundo?

Me pareció que hacía falta un libro que, lejos de polémicas y leyendas, contara con relatos claros y documentados las vidas individuales de una treintena de personajes significativos de un periodo poco conocido para el gran público. Se habla mucho del Descubrimiento y la conquista, pero no se sabe tanto del tiempo real de dominio español en el Nuevo Mundo. Es un periodo histórico de 300 años, un siglo más que el que llevan las repúblicas hispanoamericanas siendo independientes. Se trata de una época fascinante y compleja por la que pasan “aventureros” muy variados, no solo exploradores y militares, sino también virreyes, misioneros, esclavos, campesinos, caciques, monjas, escritores, pícaros, científicos, pintores, etc. Me han interesado los destinos de hombres y mujeres, españoles, negros, indígenas, mestizos, etc. Solo desde esa variedad es posible empezar a comprender una época tan rica.

¿Por qué además de dibujar las pinceladas lumínicas de los héroes no podemos olvidarnos de los tonos tenebrosos de los villanos?

Ningún proceso histórico que se extienda en la historia tanto tiempo puede ser blanco o negro de forma absoluta. Ciertamente el vasto corpus jurídico que se tejió en torno a las Indias estaba encaminado a establecer una sociedad justa, pero ¿quién ha dicho que las regulaciones se cumplen por el hecho de legislarse? El imperio español, como cualquier otra sociedad humana, no era una excepción.

El proyecto de instaurar la cristiandad en América impulsó la conquista y evangelización y ciertamente se logró. ¿Hasta qué punto fue beneficioso el cristianismo para los nativos?

Es una pregunta sustancial. Algunos aspectos de ciertas culturas precolombinas, como el canibalismo o la poligamia, se proscribieron en un plazo más rápido. Pero la evangelización real fue un proceso mucho más largo del que suponemos. Una conquista militar puede erigir espléndidos edificios a partir de las ruinas de los antiguos. Puede transformar con un poco más de tiempo mapas, leyes, instituciones. Pero darle la vuelta al modo de pensar y de sentir la relación de una sociedad humana con el misterio de las cosas, la muerte y el más allá, es tarea de mucho más tiempo. Por eso los misioneros vieron la enorme dificultad de trasladar las exigencias del nuevo credo. No pocos religiosos denunciaron que sus fieles continuaban apegados a las tradiciones anteriores.

¿Cómo explicar que la Virgen y los santos no eran dioses, sino seres humanos a los que uno se dirige como intercesores ante el dios cristiano? ¿Qué diferencia hay entre venerar y adorar, entre pedir protección a un poderoso difunto y rezarle al Dios del que dependen todos, incluidos los santos y la Virgen? ¿Por qué la madre de Dios no era una diosa, sino una mujer de carne y hueso? Algunos misioneros se desgañitaban tratando de hacer entender estas distinciones y otros directamente pasaban del asunto. Lo que parece claro es que las poblaciones fueron sumándose poco a poco a las celebraciones cristianas y, lo que fue más importante, algunas devociones arraigaron profundamente y plantaron la idea de una divinidad próxima, humanizada y misericordiosa.

Además del desarrollo espiritual, ¿Cuáles fueron los principales avances en el plano material? ¿Cómo afectaron a la población indígena estos adelantos?

Por supuesto la llegada de los europeos trajo avances muy variados desde la rueda a la escritura alfabética pasando por la industria metalúrgica o el empleo del caballo. Una red de infraestructuras relacionó a lo largo de tres siglos espacios incomunicados en el continente: puentes, caminos, rutas fluviales o marítimas. En zonas donde las culturas amerindias eran nómadas, o seminómadas, y tenían una economía de subsistencia, las misiones introdujeron adelantos que hacían la vida cotidiana más sencilla. Es un caso notable el de las reducciones jesuíticas del Paraguay, que establecieron alianzas con los pueblos guaraníes y les enseñaron técnicas de cultivo para alimentos de su propia dieta que hasta entonces solo se recolectaban. Pero no solo se transformó América.

El contacto entre los dos mundos, además, implicó muchos cambios en nuestra perspectiva del mundo. Por ceñirnos al plano material, que es el de la pregunta, ciertas especies medicinales conocidas en América por los indígenas, como la quina, se aplicaron con éxito en Europa. De ahí viene nada menos que la quinina. Y lo mismo se puede decir de las comidas y las bebidas. La alimentación en América se enriqueció con un gran número de ganado y especies trasplantadas allí: un inmenso número de plantas, legumbres y verduras. Y, a su vez, ¿qué sería de nuestro día a día español sin la patata, el maíz, el tomate… o el chocolate? Una revolución alimentaria modificó la dieta, y, por ende, la salud, de los habitantes de Europa y América.

Sin embargo es lógico, que dada la condición humana, muchos en vez de buscar solo ese noble ideal tuviesen intereses más terrenos. La avaricia y la lujuria siempre han tentado al ser humano…¿Fueron muchos los atropellos a este respecto?

Todos los atropellos que podamos imaginar en millones de personas que pueblan un continente a lo largo de tres siglos. Basta acudir a las crónicas o a la ingente información almacenada en el Archivo de Indias de Sevilla. Cuando fijas tu atención en las biografías individuales, te das cuenta de cómo las miserias y debilidades operan dentro de cada sujeto y afectan al resto de la sociedad. Por supuesto esto se denunció muchas veces. No es que los españoles de entonces se dejaran seducir por la leyenda negra y pensaran que su imperio era un error: es que bastaba con tener algún espíritu crítico, como el que ahora gastamos con los políticos. Un ejemplo entre cientos: el mercader de libros Diego Mexía, sevillano radicado en la Audiencia de Charcas, escribió a un amigo una epístola en verso, en la que le manifestaba su preocupación porque “está sordo el pueblo español y pecando”, de modo que “no advierte que el que puso a los indianos/ reinos en su poder [Dios] con su potencia/ se los puede quitar de las manos”. Según el poeta, grandes avisos habían revelado que Dios no estaba contento con lo que hacían los españoles: diluvios, tsunamis, erupciones volcánicas.

Una de las grandes reclamaciones se organizó en torno a las encomiendas, un sistema con buena intención, pero muy poco justo en su puesta en marcha. Las quejas de indígenas, religiosos y hombres de buena voluntad en general, fueron muchísimas. Por otro lado, la administración era intrínsecamente corrupta. Cada vez que llegaba desde España un nuevo virrey, tenía una red clientelar a la que colocar y otra, la del virrey saliente, a la que buscarle empleo. Una de las grandes figuras de mi libro, Juan de Palafox, virrey de Nueva España y arzobispo de Puebla, combatió infatigablemente, pero en vano, la corrupción de los cargos administrativos ocupados por españoles.

¿A qué atribuye que el mestizaje, el cruce de razas entre españoles y los nativos americanos, apenas haya tenido parangón en la historia?

Antes de responder a la pregunta, tengo que decir que el cruce de razas no se dio solo entre naturales y españoles, sino también con los africanos. El número de esclavos, o descendientes libres de esclavos, llegó a ser muy notable, incluso en ciudades como Lima donde llegaron a componer un número altísimo de su población, como se ve en los censos del siglo XVII. Por tanto, los cruces se dan entre gentes de Europa, África y América, y de ahí surgen diversas categorías de mestizos: mulatos, zambos, castizos, etc.

Hecha esta precisión, el mestizaje es consecuencia de la misma condición del imperio, que se planteaba como la fundación de un orden nuevo en una tierra nueva. Este impulso tiene mucho de utópico en el sentido que le da Santo Tomás Moro cuando inventa el término: “Utopía” sería un espacio aislado y una sociedad perfectas regidas por normas derivadas de la ley natural. En ese espacio convivirían los hombres en armonía. Por eso el imperio español funda ciudades en su comienzo en las que se mezclan inevitablemente las etnias. Además, el proyecto evangelizador plantea la inclusión de las poblaciones indígenas en el sistema. Esto no quiere decir que el mestizaje fuera un resultado querido por las autoridades.

De hecho, en pleno siglo XVI era bastante común que los españoles no quisieran reconocer a los hijos habidos en uniones con mujeres indígenas. Ahí está, entre muchísimos ejemplos, el caso famoso de uno de los mayores escritores del Siglo de Oro, el Inca Garcilaso de la Vega. Con todo, la realidad fue imponiéndose poco a poco y para el siglo XVIII la mayoría de la población podía ya ser mestiza, como se advierte en las “pinturas de castas” de Miguel Cabrera otro de los personajes del libro. Y así, el mestizaje es un aspecto que distingue al imperio español de otros imperios europeos de su época, en especial del británico, que se despreocupó absolutamente de los pueblos americanos que encontró a su paso, cuando no los fue empujando hacia el oeste de América del Norte. “Los españoles fundaron ciudades y los ingleses clubes”, recuerda con frase brillante Felipe Fernández-Armesto.

¿Por qué la conquista de América no se puede explicar sin entender que muchos pueblos indígenas aprovecharon la ayuda de los españoles para liberarse de sus opresores?

España carecía de un potencial demográfico, económico y militar suficiente como para emprender una conquista de esa magnitud. Era necesaria la alianza con otros pueblos dentro de América, lo cual resulta bastante lógico. Imaginemos por un momento el caso opuesto. Si los naturales de América hubieran entrado en Europa del siglo XVI con intención de conquistarla, hubieran encontrado un continente dividido por las disputas entre franceses, españoles, ingleses… Así que los españoles se dieron cuenta que podían aprovechar las divisiones que encontraron, ya que el mundo americano no era un bloque uniforme. El hecho fue que se establecieron alianzas con las élites enemigas de los pueblos hegemónicos (me refiero, sobre todo, a los casos azteca e inca). Después de la conquista los pueblos que colaboraron con los españoles reclamaron su parte del botín. Este proceso no se hizo sin dificultades, como cuento en las vidas del virrey Francisco de Toledo o el cronista indígena Felipe Huamán Poma de Ayala.

Si tuviese que destacar una heroicidad y una villanía. ¿Cuáles elegiría?

Tenemos una idea vistosa de la heroicidad, con muchas batallas por medio y largas caminatas por selvas y desiertos. Es la que pueden representar las mujeres conquistadoras con las que arranca el libro (María de Estrada e Inés Suarez), o las de arrojados militares como Blas de Lezo. También hay otro tipo de heroicidades relacionadas con la evangelización. Es el caso fascinante, por ejemplo, del jesuita Antonio Ruiz de Montoya, que organiza un éxodo de miles de personas por la selva para salvarlas de los traficantes de esclavos portugueses. Sin embargo, yo prefiero quedarme con otra heroicidad más compleja y profunda, que es la del individuo que lucha contra sí mismo y contra las injusticias del mundo. Después de escribir el libro, creo que sigue pareciéndome Juan de Palafox uno de los grandes olvidados de nuestra historia. Lo fue todo: virrey, arzobispo, visitador general, juez, gobernador… Su honradez le ganó miles de admiradores y unos cuantos enemigos. Hoy en día se le recuerda por haber creado la primera biblioteca pública de América con la donación de miles de libros de su propiedad, pero es un personaje enorme con muchos otros elementos que vale la pena descubrir.

Y mi villano por excelencia, sin duda, no es un español (y eso que los hay muy canallas), sino Thomas Gage, un religioso inglés que pasa varios años en Nueva España y, cuando regresa a Gran Bretaña, cuelga los hábitos y apostata: primero se hace anglicano y después puritano. Como delator manda a la horca a varios jesuitas, algunos de ellos mártires de la Iglesia. Siempre con la idea de hacer méritos delante de Oliver Cromwell, escribe una crónica tan amena como disparatada sobre sus andanzas en Nueva España. Gage escribe muy bien, es muy pintoresco todo lo que cuenta, pero es un hijo de su tiempo y de la leyenda negra. En su libro trata de justificarse por su pasado católico y da información sobre las posibles debilidades del imperio español en México y el Caribe, ya que su propósito es animar a los ingleses a invadirlo.

¿Cómo enriquece su libro la vastísima literatura que hay al respecto y por qué recomendaría leerlo?

He querido situarme lejos de comparaciones y polémicas generalizantes para tratar las vidas reales de individuos que vivieron un periodo excepcional. A muchos les pasan cosas tan sorprendentes que quizá podemos sentir que sus existencias son diferentes de las nuestras. Y lo fueron ciertamente, pero he intentado que el lector de hoy se ponga en su lugar y los comprenda. Ese, creo, debería ser el camino del historiador o del biógrafo: intentar conocer el mundo y a las personas mediante la comprensión de sus motivos o sus contradicciones. Y es lo que he tratado de hacer con un tono fresco y entretenido, con su punto de humor, que tanta falta hace. Los lectores dirán si lo he conseguido.

Por Javier Navascués

Todavía no hay comentarios

Dejar un comentario