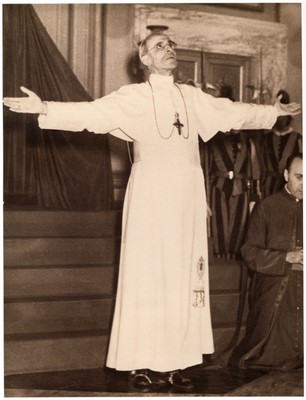

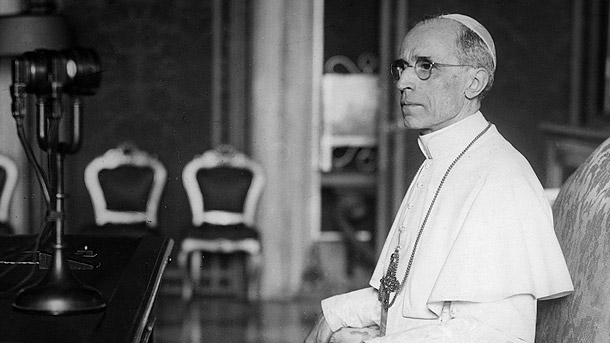

Aquel grito por la paz de Pío XII

HACE 75 AÑOS: EL ANGUSTIOSO GRITO DE PÍO XII POR LA PAZ

RODOLFO VARGAS RUBIO

RODOLFO VARGAS RUBIO

Hace exactamente setenta y cinco años la Humanidad se hallaba al borde del inminente desastre de la guerra y hoy hace setenta años también se alzaba la voz del Vicario de Cristo para intentar conjurar el peligro, apelando a los grandes de este mundo, en cuyas manos estaba el destino de millones de vidas humanas. Pío XII había sido testigo del sufrimiento de su predecesor san Pío X al ver cernirse el fantasma bélico sobre la Europa de 1914, sufrimiento que le llevó a la tumba. También había colaborado con Benedicto XV en sus incansables esfuerzos –maliciosamente tergiversados por las potencias– para detener la maquinaria de muerte y de destrucción ya desencadenada, lo que él llamó con palabras elocuentes e inequívocas l’inutile strage (“la inútil carnicería”). Ante los oídos sordos que si hicieron a sus admoniciones, al menos intentó paliar los indecibles sufrimientos de las víctimas y en esto también le fue de valiosa ayuda el entonces nuncio Pacelli. Éste no pudo por menos de dolerse más tarde con el papa Della Chiesa no sólo de que se hiciese oídos sordos a sus palabras, sino que se excluyera a la Santa Sede de las negociaciones de paz en Versalles, donde, haciendo caso omiso de los consejos de moderación de Roma, se sembraron, en cambio, las semillas de discordia, cuyos amargos frutos estaban a punto de cosecharse en el verano salvaje de 1939. Sí, Pío XII sabía por experiencia que Europa y el mundo entero se hallaban sobre un polvorín presto a estallar si no prevalecía una última luz de razón. Queremos enmarcar el llamado que hizo el Papa aquel 24 de agosto de hace setenta años en su contexto histórico, para lo cual nos servimos de los datos proporcionados por el R.P. Pierre Blet, S.I., en su libro Pie XII et la Seconde Guerre Mondiale d’après les Archives du Vatican (Perrin, 1997).

Eugenio Pacelli había sido elegido el 2 de marzo en medio de una situación internacional muy enrarecida. El año anterior había debutado con la anexión a Austria a la Gran Alemania (el Anschlüss), pero Hitler no se había detenido en su política expansionista y ambicionaba los Sudetes (región de la entonces Checoeslovaquia con mayoría de población alemana) y el corredor de Danzig para poner en contacto la Prusia Oriental con el resto de Alemania, separados por Polonia. El canciller empleó la táctica de gritar alto en tono amenazante para lograr sus propósitos. Neville Chamberlain, primer ministro de la Gran Bretaña, partidario de la política de apaciguamiento, propició la Conferencia de Múnich, en la que los jefes de los gobiernos británico, francés, italiano y alemán aceptaron la anexión de los Sudetes a cambio de las garantías de Hitler de mantener el equilibrio europeo absteniéndose de ulteriores reclamaciones. Pero ya se sabe lo que pensaba éste de los pactos y compromisos. Así, el 15 de marzo de 1939, tres días después de la coronación de Pío XII, Alemania invadía Checoeslovaquia ocupando Bohemia y Moravia y sometiéndolas bajo régimen de Protectorado y creando con Eslovaquia un Estado títere. Esta violación de los Acuerdos de Múnich hizo cambiar la política británica y Chamberlain declaró que su país intervendría en caso de “cualquier acción que pusiera en peligro la independencia de Polonia”.

Efectivamente, la presa ambicionada por el Reich era ahora su molesto vecino del Este, al que le oponía su reivindicación de Danzig, ciudad libre bajo control polaco, con población alemana. Pero las potencias occidentales no estaban dispuestas a que se repitiera el caso de Checoeslovaquia. Italia, por su parte, que no quería ser menos que Alemania, se apoderó de Albania el Viernes Santo (7 de abril), entregando Mussolini al rey Víctor Manuel III la corona del depuesto Zog I (como había hecho en 1936, haciéndolo emperador de Etiopía). Este hecho no ayudaba ciertamente a la distensión. El presidente Roosevelt creyó su deber intervenir en la situación europea, enviando un mensaje a Hitler y Mussolini el 14 de abril. Había pedido al Papa que apoyase su iniciativa, pero Pío XII le hizo responder que, aunque seguía de cerca sus esfuerzos, la Santa Sede no se hacía ilusiones y no podía actuar ante Hitler en el sentido deseado. Los temores de aquélla resultaron tener fundamento, ya que el canciller no sólo no contestó al presidente estadounidense, sino que puso en ridículo su mensaje en un discurso al Reichstag del 28 de abril.

La Vendée es una región de Francia tradicionalmente católica y que tuvo un evento, que quizás no es muy conocido, es llamado “La guerra de La Vendée”. Para poder hablar de esto tenemos que poner el contexto histórico. La revolución francesa comienza en 1789 y se desata un clima de hostilidad a la Iglesia, que acabó por desembocar en esta guerra, en el contexto del periodo revolucionario. En 1790 se vota la constitución civil del clero, que a grandes rasgos se encargaba de hacer que el clero pasara a ser un empleado del estado; ya no dependían de Roma ni tenia nada que ver con el Papa, y los obispos y sacerdotes serian elegidos por el pueblo, además las diócesis cambiarían su delimitación y ahora el gobierno se encargaría de hacerla. Se ordenó que obispos y sacerdotes la juraran, ciertamente y tristemente hubo quienes la aceptaron, pero lo gran mayoría no lo hizo, el resultado fue que de 160 obispos solo 7 aceptaron jurarla, aunque un número considerable de sacerdotes aceptaron jurarla. De aquí se derivó el término juramentario para todos aquellos clérigos que juraron la constitución, con su correspondiente cisma y los refractarios para los clérigos que la rechazaron. Ante esta situación los revolucionarios impusieron ellos mismos a sus “sacerdotes” sumisos para que los fieles tuvieran culto, sin embargo el pueblo rechazó a los juramentarios, a tal punto que en muchos pueblos los únicos que asistían a las celebraciones religiosas encabezadas por éstos eran los jefes revolucionarios de ese lugar, con su pequeña corte de masones.

La Vendée es una región de Francia tradicionalmente católica y que tuvo un evento, que quizás no es muy conocido, es llamado “La guerra de La Vendée”. Para poder hablar de esto tenemos que poner el contexto histórico. La revolución francesa comienza en 1789 y se desata un clima de hostilidad a la Iglesia, que acabó por desembocar en esta guerra, en el contexto del periodo revolucionario. En 1790 se vota la constitución civil del clero, que a grandes rasgos se encargaba de hacer que el clero pasara a ser un empleado del estado; ya no dependían de Roma ni tenia nada que ver con el Papa, y los obispos y sacerdotes serian elegidos por el pueblo, además las diócesis cambiarían su delimitación y ahora el gobierno se encargaría de hacerla. Se ordenó que obispos y sacerdotes la juraran, ciertamente y tristemente hubo quienes la aceptaron, pero lo gran mayoría no lo hizo, el resultado fue que de 160 obispos solo 7 aceptaron jurarla, aunque un número considerable de sacerdotes aceptaron jurarla. De aquí se derivó el término juramentario para todos aquellos clérigos que juraron la constitución, con su correspondiente cisma y los refractarios para los clérigos que la rechazaron. Ante esta situación los revolucionarios impusieron ellos mismos a sus “sacerdotes” sumisos para que los fieles tuvieran culto, sin embargo el pueblo rechazó a los juramentarios, a tal punto que en muchos pueblos los únicos que asistían a las celebraciones religiosas encabezadas por éstos eran los jefes revolucionarios de ese lugar, con su pequeña corte de masones. Uno de los grandes apóstoles de la pastoral familiar del siglo XX, Henri Caffarel, merece un recuerdo especial ante el próximo sínodo extraordinario de los Obispos sobre la familia. Le tocó remar fuertemente contra corriente en plena revolución sexual de los años sesenta y setenta y se mantuvo fiel a la doctrina de la Iglesia, a pesar de las dificultades y de la defección de muchos.

Uno de los grandes apóstoles de la pastoral familiar del siglo XX, Henri Caffarel, merece un recuerdo especial ante el próximo sínodo extraordinario de los Obispos sobre la familia. Le tocó remar fuertemente contra corriente en plena revolución sexual de los años sesenta y setenta y se mantuvo fiel a la doctrina de la Iglesia, a pesar de las dificultades y de la defección de muchos.

Del continente asiático, que en el siglo XX presenció la muerte de innumerables mártires, se podrían destacar muchos ejemplos de perseverancia heroica en la fe. De especial interés es el caso de poco conocido de los católicos tailandeses, que se refleja en la aventura personal de Nicolas Bunkerd Kitbamrung, misionero y mártir, primer sacerdote tailandés que ascendió a la gloria de los altares.

Del continente asiático, que en el siglo XX presenció la muerte de innumerables mártires, se podrían destacar muchos ejemplos de perseverancia heroica en la fe. De especial interés es el caso de poco conocido de los católicos tailandeses, que se refleja en la aventura personal de Nicolas Bunkerd Kitbamrung, misionero y mártir, primer sacerdote tailandés que ascendió a la gloria de los altares.  Como primer encargo pastoral fue enviado a ejercer su ministerio en el pueblo de Bang Nok-Khnuek en calidad de coadjutor de un sacerdote de los misioneros de las misiones extranjeras, el P. Durand. Cuando un año después, en octubre de 1927 un grupo de salesianos italianos se hicieron cargo de esta misión, el ahora P. Nicolas continuó con ellos un tiempo dedicado a la catequesis y a enseñarles a los nuevos misioneros la lengua tailandesa, a la vez que él estudiaba chino para poder misionar en otras zonas del país. De hecho, en 1930 le dieron un nuevo encargo que denotaba gran confianza en sus cualidades y en sus virtudes: fue enviado con otro sacerdote a la zona de misión norte del país, primero a Lampnag y después a Chiang Mai, cerca ya de Laos y Birmania, donde numerosos católicos, quizás por falta de asistencia pastoral, habían abandonado la fe formal o prácticamente.

Como primer encargo pastoral fue enviado a ejercer su ministerio en el pueblo de Bang Nok-Khnuek en calidad de coadjutor de un sacerdote de los misioneros de las misiones extranjeras, el P. Durand. Cuando un año después, en octubre de 1927 un grupo de salesianos italianos se hicieron cargo de esta misión, el ahora P. Nicolas continuó con ellos un tiempo dedicado a la catequesis y a enseñarles a los nuevos misioneros la lengua tailandesa, a la vez que él estudiaba chino para poder misionar en otras zonas del país. De hecho, en 1930 le dieron un nuevo encargo que denotaba gran confianza en sus cualidades y en sus virtudes: fue enviado con otro sacerdote a la zona de misión norte del país, primero a Lampnag y después a Chiang Mai, cerca ya de Laos y Birmania, donde numerosos católicos, quizás por falta de asistencia pastoral, habían abandonado la fe formal o prácticamente.

Que existían abusos y corruptelas en la Orden templaría, no cabe duda, como también en otras órdenes, especialmente militares. Las gentes empezaron a murmurar contra ellos cuando, a la caída de Tolemaida (San Juan de Acre) en 1291, puesto su cuartel general en la isla de Chipre, volvieron sus miradas hacia Francia más que hacia los enemigos de la fe. Y es que una profunda transformación se venía operando dentro de esta Orden caballeresca. Sobre el carácter militar y religioso se iba acentuando el de sociedad bancaria y financiera, a la que reyes y pontífices se sentían obligados, puesto que más de una vez tenían éstos que pedir a los Templarios un préstamo o depositaban en sus castillos, como en el lugar más seguro, sus capitales y sus joyas.

Que existían abusos y corruptelas en la Orden templaría, no cabe duda, como también en otras órdenes, especialmente militares. Las gentes empezaron a murmurar contra ellos cuando, a la caída de Tolemaida (San Juan de Acre) en 1291, puesto su cuartel general en la isla de Chipre, volvieron sus miradas hacia Francia más que hacia los enemigos de la fe. Y es que una profunda transformación se venía operando dentro de esta Orden caballeresca. Sobre el carácter militar y religioso se iba acentuando el de sociedad bancaria y financiera, a la que reyes y pontífices se sentían obligados, puesto que más de una vez tenían éstos que pedir a los Templarios un préstamo o depositaban en sus castillos, como en el lugar más seguro, sus capitales y sus joyas. Desde la aparición en la escena pública del partido nacionalsocialista alemán, a la jerarquía católica alemana no le pasó inadvertida la verdadera naturaleza e ideas de los nazis, máxime cuando el Papa Pío XI, a la vista de las convulsiones sociales con que empezaba la década de los 30, ya había advertido públicamente de las consecuencias que traería la prevalencia de “un duro nacionalismo, es decir, el odio y la envidia en lugar del mutuo deseo del bien” (discurso de Navidad de 1930). Poco después del triunfo nazi de 1933, los obispos alemanes vieron claros dos peligros que, por desgracia, no tardaron en hacerse realidad. Por una parte, que el nuevo Estado totalitario acabase con las organizaciones católicas, especialmente las educativas; por otra, que el nuevo régimen tratara de crear una especie de iglesia nacional y quisiera englobar en ella a todos, también a los católicos. Y, si los nazis ya habían dado pasos en la primera dirección, también había indicios de que el segundo temor era real, pues en algunos círculos protestantes, sobre todo prusianos, ya se hablaba de un cristianismo nacional para arios.

Desde la aparición en la escena pública del partido nacionalsocialista alemán, a la jerarquía católica alemana no le pasó inadvertida la verdadera naturaleza e ideas de los nazis, máxime cuando el Papa Pío XI, a la vista de las convulsiones sociales con que empezaba la década de los 30, ya había advertido públicamente de las consecuencias que traería la prevalencia de “un duro nacionalismo, es decir, el odio y la envidia en lugar del mutuo deseo del bien” (discurso de Navidad de 1930). Poco después del triunfo nazi de 1933, los obispos alemanes vieron claros dos peligros que, por desgracia, no tardaron en hacerse realidad. Por una parte, que el nuevo Estado totalitario acabase con las organizaciones católicas, especialmente las educativas; por otra, que el nuevo régimen tratara de crear una especie de iglesia nacional y quisiera englobar en ella a todos, también a los católicos. Y, si los nazis ya habían dado pasos en la primera dirección, también había indicios de que el segundo temor era real, pues en algunos círculos protestantes, sobre todo prusianos, ya se hablaba de un cristianismo nacional para arios. Poco después Hitler visitó Roma, devolviendo la visita oficial efectuada meses antes por Mussolini, y, en contra de toda costumbre y protocolo, no pidió ser recibido por el Papa. Pío XI, ostentosamente, se retiró a Castelgandolfo durante los días de la visita y ordenó que se cerraran los Museos Vaticanos. En una alocución a un grupo de peregrinos dijo que no era oportuno desplegar en Roma, en el día de la Santa Cruz, el emblema de “otra cruz que no es la Cruz de Cristo”. Es decir, la tensión entre la Iglesia y el Estado alemán alcanzó a lo largo de los años treinta proporciones desacostumbradas. Hitler encontró en la Iglesia tal vez el único adversario interno que no pudo destruir ni asimilar. Después de los intentos de compromiso que culminaron en la firma del Concordato en junio de 1933, buena parte del catolicismo opuso, a partir de 1934, una resistencia compacta a la ideología nacionalsocialista. Los momentos culminantes de esta oposición fueron la encíclica de 1937 y las polémicas homilías de Von Gallen, obispo de Westfalia.

Poco después Hitler visitó Roma, devolviendo la visita oficial efectuada meses antes por Mussolini, y, en contra de toda costumbre y protocolo, no pidió ser recibido por el Papa. Pío XI, ostentosamente, se retiró a Castelgandolfo durante los días de la visita y ordenó que se cerraran los Museos Vaticanos. En una alocución a un grupo de peregrinos dijo que no era oportuno desplegar en Roma, en el día de la Santa Cruz, el emblema de “otra cruz que no es la Cruz de Cristo”. Es decir, la tensión entre la Iglesia y el Estado alemán alcanzó a lo largo de los años treinta proporciones desacostumbradas. Hitler encontró en la Iglesia tal vez el único adversario interno que no pudo destruir ni asimilar. Después de los intentos de compromiso que culminaron en la firma del Concordato en junio de 1933, buena parte del catolicismo opuso, a partir de 1934, una resistencia compacta a la ideología nacionalsocialista. Los momentos culminantes de esta oposición fueron la encíclica de 1937 y las polémicas homilías de Von Gallen, obispo de Westfalia.  De todos es conocida la historia de la fundación del monasterio de Citeaux, en Francia, que dio origen a la orden cisterciense: En 1098, veintiún monjes del floreciente monasterio de Molesme, bajo la dirección de su abad Roberto y del prior Alberico, se establecieron en la selvática soledad del remoto bosque de Citeaux con el ánimo decidido a practicar la Regla de S. Benito al pie de la letra. Los monjes del que sería llamado “Nuevo Monasterio” renunciaron a todas las costumbres introducidas posteriormente a S. Benito, a la vez que reasumieron el trabajo agrícola, que había caído en desuso entre los monjes. Así, San Roberto de Molesme, junto con sus sucesores San Alberico y San Esteban Harding, son con toda justicia considerados como los fundadores del Cister, los tres “monjes rebeldes” de la famosa novela americana que cuenta los orígenes de dicha orden.

De todos es conocida la historia de la fundación del monasterio de Citeaux, en Francia, que dio origen a la orden cisterciense: En 1098, veintiún monjes del floreciente monasterio de Molesme, bajo la dirección de su abad Roberto y del prior Alberico, se establecieron en la selvática soledad del remoto bosque de Citeaux con el ánimo decidido a practicar la Regla de S. Benito al pie de la letra. Los monjes del que sería llamado “Nuevo Monasterio” renunciaron a todas las costumbres introducidas posteriormente a S. Benito, a la vez que reasumieron el trabajo agrícola, que había caído en desuso entre los monjes. Así, San Roberto de Molesme, junto con sus sucesores San Alberico y San Esteban Harding, son con toda justicia considerados como los fundadores del Cister, los tres “monjes rebeldes” de la famosa novela americana que cuenta los orígenes de dicha orden. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SANZ

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SANZ En tercer lugar, contra la falsa, famosa y difundida “leyenda negra” antiespañola, hay que recordar que las condenas a muerte por cuestiones religiosas no eran exclusivas de España ni de la Inquisición, sino algo corriente en toda Europa: así ocurría en la Inglaterra anglicana (por ejemplo, con Tomás Moro), en la Francia de los calvinistas hugonotes, en la calvinista Ginebra (con Miguel Servet, y con otros muchos antes y después de él), entre los luteranos alemanes (con sus famosas “guerras de religión”, como en Francia) e incluso en la Rusia ortodoxa de los voivodas y zares.

En tercer lugar, contra la falsa, famosa y difundida “leyenda negra” antiespañola, hay que recordar que las condenas a muerte por cuestiones religiosas no eran exclusivas de España ni de la Inquisición, sino algo corriente en toda Europa: así ocurría en la Inglaterra anglicana (por ejemplo, con Tomás Moro), en la Francia de los calvinistas hugonotes, en la calvinista Ginebra (con Miguel Servet, y con otros muchos antes y después de él), entre los luteranos alemanes (con sus famosas “guerras de religión”, como en Francia) e incluso en la Rusia ortodoxa de los voivodas y zares.

Se podrían traer aquí infinidad de citas más, aquí he escogido algunas pocas. En primer lugar, sobre su fe y su amor a Dios, comenta en el proceso el que fue su primer ceremoniero y después, como obispo, su buen amigo Mons. Magee:

Se podrían traer aquí infinidad de citas más, aquí he escogido algunas pocas. En primer lugar, sobre su fe y su amor a Dios, comenta en el proceso el que fue su primer ceremoniero y después, como obispo, su buen amigo Mons. Magee: La política española del s. XIX arroja numerosas luces y sombras. Una de las discusiones planteadas más importantes es la relación con las órdenes religiosas y congregaciones, y la supresión de estas en algunos casos. Entre estas congregaciones estaban los Hospitalarios de San Juan de Dios, originados en Granada, pero que a mediados de siglo no poseían ninguna casa en España. Tuvo que ser un italiano el que viniera a restaurar la orden en nuestro país. Su tarea y su entrega han hecho que sea llamado “heraldo de la misericordia y profeta de la hospitalidad”. Así podemos presentar a Benito Menni.

La política española del s. XIX arroja numerosas luces y sombras. Una de las discusiones planteadas más importantes es la relación con las órdenes religiosas y congregaciones, y la supresión de estas en algunos casos. Entre estas congregaciones estaban los Hospitalarios de San Juan de Dios, originados en Granada, pero que a mediados de siglo no poseían ninguna casa en España. Tuvo que ser un italiano el que viniera a restaurar la orden en nuestro país. Su tarea y su entrega han hecho que sea llamado “heraldo de la misericordia y profeta de la hospitalidad”. Así podemos presentar a Benito Menni.